O que Dom Pedro I, um precursor da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), um ramo da fam�lia latifundi�ria Fonseca Galv�o em Pernambuco e um punhado de cl�rigos do per�odo da Independ�ncia t�m em comum?

Para defender a causa da separa��o pol�tica em rela��o a Portugal, eles "tupinizaram" os pr�prios nomes de batismo.

O principal exemplo � Iracema , romance de Jos� de Alencar que p�e o nativo na posi��o de lenda fundadora da na��o, no qual a �ndia "virgem dos l�bios de mel" morre para dar � luz o primeiro cearense — ou seria brasileiro? — mesti�o.

Outra forma com que membros do alto escal�o da sociedade da �poca empregaram o �ndio para avan�ar o interesse pela Independ�ncia foi atrav�s da onom�stica, ao alterar os pr�prios nomes. � um processo que ficou conhecido como "tupiniza��o" ou, de forma mais abrangente, "indianiza��o" dos sobrenomes, j� que n�o apenas termos do tupi eram usados.

A l�gica por tr�s do fen�meno � simples.

Como havia disputa entre os que queriam a volta � subordina��o a Portugal e os independentistas, somente se dizer na vanguarda da Independ�ncia do que era ent�o parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves parecia insuficiente. Precisava-se, al�m do mais, compor o pr�prio nome com algo ligado � terra brasileira.

"A valoriza��o do elemento ind�gena durante a Independ�ncia foi sobretudo simb�lica", explica Jo�o Paulo Pimenta, professor do Departamento de Hist�ria da USP (Universidade de S�o Paulo). "Simb�lica porque o processo de Independ�ncia foi, em parte, o processo de cria��o de antagonismos, entre Brasil e Portugal, que n�o existiam antes e geraram identidades diferentes, separando os portugueses do Brasil e os portugueses de Portugal."

Uma parte fundamental da cria��o desses antagonismos consistiu em uma "refer�ncia intermedi�ria" pela identifica��o dos grupos favor�veis � Independ�ncia como parte da Am�rica, diz Pimenta. "A valoriza��o permitiu criar a imagem de que havia pautas e hist�rias diferentes entre Brasil e Portugal, entre Am�rica e Europa. Por isso, h� tamb�m uma postura de colocar nos nomes refer�ncias ao continente americano em geral."

O 'manifesto nativista' do Visconde de Jequitinhonha

"Estamos falando, a partir desse per�odo, de como uma determinada elite se apropria do que � ser �ndio e dos valores ind�genas", aponta Vania Moreira, professora titular e do programa de P�s-Gradua��o em Hist�ria pela UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro). "Foi um primeiro momento de utiliza��o do imagin�rio acerca do ind�gena, que se desdobra na literatura com o Romantismo e o desejo da cria��o de uma cultura eminente brasileira."

O professor em�rito pela Universidade de Sorbonne e da Funda��o Getulio Vargas, Luiz Felipe de Alencastro, aborda o movimento de troca de nomes ocorrido durante a Independ�ncia no texto "Vida privada e ordem privada no imp�rio", que consta da colet�nea Hist�ria da vida privada no Brasil (1997). J� que n�o havia regula��o jur�dica da mat�ria at� a publica��o do C�digo Civil de 1916, as altera��es de nome podiam ser promovidas com relativa facilidade. Al�m disso, o n�mero de prenomes tradicionais portugueses parecia reduzido, aponta Alencastro.

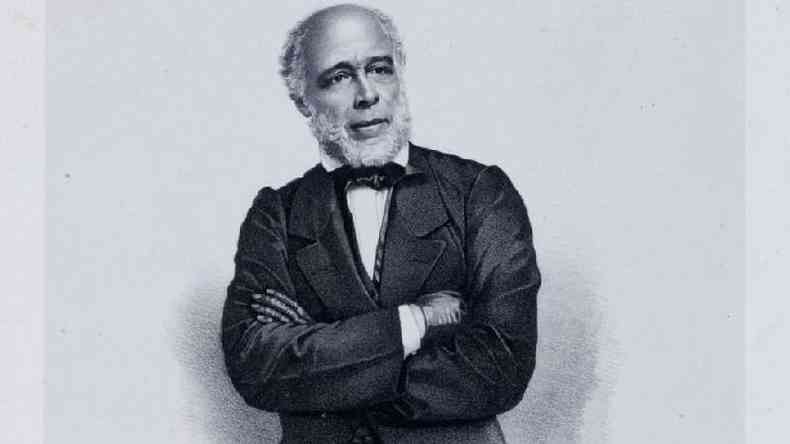

Dentre tantos, o caso "mais c�lebre, se n�o o mais radical", escreve o estudioso, � provavelmente o do visconde de Jequitinhonha — denomina��o geogr�fica tamb�m de raiz ind�gena, que tem o significado de "rio largo".

O baiano, nascido em 1794, chamava-se Francisco Gomes Brand�o e era filho de um traficante de escravos. Formou-se em Portugal, na Universidade de Coimbra, obtendo os diplomas de filosofia e direito, sendo inclusive um dos precursores da OAB, ao presidir instituto que � �poca se prestava a representar a classe dos advogados.

Ao retornar a Salvador, entrou a militar pela Independ�ncia. No ano de 1824, esfor�ando-se para mostrar a determina��o pela causa, trocou seus nomes portugueses por "um verdadeiro manifesto nativista", afirma o historiador, passando a se chamar Francisco G� Acaiaba de Montezuma.

"G�", ou "j�", � um termo que faz men��o aos tapuias, express�o gen�rica para designar grupos ind�genas que n�o falavam tupi-guarani, enquanto Acaiaba � um voc�bulo tupi, referente � cajazeira. J� Montezuma � uma refer�ncia ao imperador do povo pr�-colombiano asteca � �poca da invas�o das tropas espanholas, no in�cio do s�culo XVI. "Colocar um termo asteca nome tamb�m era uma forma de se dizer americano e alinhado a um certo povo considerado civilizado", afirma Pimenta, da USP.

Dom Pedro I tamb�m est� no balaio. Ao passar a frequentar a loja ma��nica do Grande Oriente, fundada em junho de 1822 no Rio de Janeiro, o primeiro imperador do Brasil recebeu, como era costumeiro, um nome de batismo: tornou Pedro Guatimoz�n, refer�ncia a outro imperador asteca.

Um exemplo de indianiza��o com elementos ind�genas puramente locais ocorreu com um ramo da fam�lia de senhores de engenhos Fonseca Galv�o, de Pernambuco, "que mudou o nome legitimamente portugu�s", como escreve Gilberto Freyre em "Casa Grande e Senzala" (1933), para Carapeba, termo tupi que faz refer�ncia a um peixe da fam�lia dos guerr�deos. Cl�rigos e militares tamb�m acharam espa�o na tend�ncia.

O n�mero 5 da Gazeta Pernambucana, publicado em novembro de 1822 e dispon�vel no arquivo da Biblioteca Brasiliana Guita e Jos� Mindlin, chama aten��o para um ataque sofrido por um padre e deputado pr�-Independ�ncia da prov�ncia — algo que na opini�o do peri�dico seria injustificado por se tratar de algu�m favor�vel � causa do Brasil. A Gazeta, ent�o, listou diversos nomes "tupinizados", de indiv�duos que estariam, assim, automaticamente identificados com a separa��o pol�tica, merecendo prote��o.

Entre eles, estavam o padre Martinho Caetano Pegado, do Bispado de Pernambuco, que adicionou um "Jacarand�" a seu nome e acabava por expressar seu apoio a Dom Pedro I, rec�m-feito imperador. Outro destaque tinha o padre Bento Janu�rio de Lima, tamb�m de Pernambuco, que para se diferenciar justapunha um "Camar�", termo referente a uma planta em tupi. Manuel Alexandre Taveira, segundo tenente de artilharia ligeira da prov�ncia, "preferindo morte � escravid�o e ao despotismo", rogou aos "verdadeiros patriotas" do Imp�rio o seu reconhecimento pelo nome modificado pela palavra "Canetudo".

O lugar do ind�gena no p�s-Independ�ncia

Outro tipo de men��o expressa dos pr�-Independ�ncia aos ind�genas ocorria na forma de cria��o de meios de imprensa, diz Moreira. Este � o caso de Jos� Bonif�cio de Andrada e Silva, considerado o "Patriarca da Independ�ncia" e encabe�ador do primeiro minist�rio formado por brasileiros.

Ap�s o seu pedido de demiss�o do gabinete de Dom Pedro I, fundou em 1823 um jornal de tend�ncia antilusitana e nativista com nome "O Tamoyo". O t�tulo da publica��o era uma refer�ncia ao grupo ind�gena que combateu os portugueses no per�odo colonial.

"Era necess�rio fincar o p� em algo genuinamente brasileiro nessa �poca para construir a identidade do Estado que est� se erguendo. Mas n�o percamos de vista que o que se tem a partir do Marqu�s de Pombal e que tamb�m � o objetivo de Bonif�cio � um projeto de assimila��o do ind�gena, de miscigena��o dele com outras ra�as, at� que a sua identidade desapare�a", afirma Fernanda Sposito, historiadora e professora da Universidade Federal do Paran�.

Ela se refere ao Diret�rio dos �ndios, iniciativa legislativa de 1757 de Pombal, primeiro-ministro portugu�s. Trata-se de uma lei assimilacionista que colocava os aldeamentos ind�genas sob administra��o de um diretor e intencionava transformar os �ndios em vassalos do rei de Portugal.

Autora da disserta��o "Nem cidad�os, nem brasileiros", defendida na USP em 2006, Sposito afirma que o processo de forma��o de Estado brasileiro n�o incluiu os ind�genas em nenhuma dessas duas categorias. Ela tamb�m lembra que o ind�gena n�o � sequer mencionado na Constitui��o de 1824 outorgada por Dom Pedro I.

"Na Assembleia Constituinte de 1823, houve a discuss�o sobre quem era o brasileiro e, tamb�m, quem era o cidad�o brasileiro. Vai se dizer que o ind�gena n�o � nenhum dos dois, porque vive em guerra com a sociedade e � um selvagem", aponta. "O brasileiro era quem aderia � Constitui��o, ent�o n�o importava se voc� n�o nascia aqui. O portugu�s podia ser considerado brasileiro, desde que residisse aqui � �poca e declarasse apoio � Carta", explica ela, citando o caso do pr�prio Dom Pedro I, portugu�s de origem.

O pr�prio Montezuma, que, como vimos acima, indianizou o pr�prio nome, sendo deputado da Constituinte, defendia a posi��o de que os �ndios estavam "fora do do gr�mio da nossa Sociedade".

"N�o s�o s�ditos do Imp�rio, n�o o reconhecem, nem por consequ�ncia suas autoridades, da primeira at� a �ltima, vivem em guerra aberta conosco; n�o podem de forma alguma ter direitos, porque n�o t�m nem reconhecem deveres os mais simples", afirmou o deputado, segundo o Di�rio da Assembl�ia Geral, Constituinte e Legislativa do Imp�rio do Brasil, dispon�vel pelo Senado Federal.

Sujeitos da hist�ria

A professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Mariana Dantas, chama a aten��o para o fato de que a apropria��o de nomes ind�genas e seus retratos na pintura e na literatura pela elite serviram para moldar a ideia de que a popula��o ind�gena "est� no passado, e n�o no presente de constru��o do pa�s".

"A refer�ncia aos tamoios como um grupo heroico, no caso do peri�dico de Bonif�cio, se localiza no tempo long�nquo. � o mesmo caso de Iracema: ela morre, desaparece e s� serve para deixar um legado", diz Dantas. "A ideia, n�o muito �bvia, mas que se insinua nas entrelinhas, � que o ind�gena est� sumindo e, aos poucos, vai sendo esquecido da hist�ria".

"� uma ideia que, de alguma forma, perdura at� hoje: a de que o �ndio bom, para a nossa sociedade, � o �ndio morto", sentencia Pimenta, da USP.

Dantas ressalta que � preciso levar em considera��o o ind�gena como um sujeito pol�tico, que, diferentemente de um espectador, � agente da hist�ria. "N�o � como no quadro do Victor Meirelles", diz ela, em refer�ncia � pintura "A primeira missa no Brasil" (1861).

A pr�pria experi�ncia dos ind�genas contempor�neos da Independ�ncia mostra o grau de sua participa��o pol�tica. Pesquisadora do papel dos �ndios nas revoltas liberais de Alagoas e Pernambuco em sua tese de doutorado, que lhe valeu o Pr�mio Arquivo Nacional de Pesquisa em 2015, a historiadora avalia que os nativos se organizavam a favor ou contra os processos pol�ticos estudados com base nos pr�prios interesses, como a defesa e o acesso � terra.

"H� uma multiplicidade de formas de luta ind�gena, mas o nexo comum entre v�rias participa��es pol�ticas do �ndio no s�culo XIX em Pernambuco, Cear�, Esp�rito Santo ou Rio Grande do Sul, � a inser��o deles nas redes de rela��o local procurando principalmente defender o acesso coletivo � terra coletiva", diz ela, citando ainda que a luta pela negocia��o do uso da m�o de obra compuls�ria do ind�gena era outro guia para a posi��o deles.

Deste modo, �ndios se associavam a um pol�tico local porque este contribu�ra, de alguma maneira, para prevenir a invas�o de seu territ�rio — o aldeamento pr�ximo ao povoamento colonial em que viviam, elucida Dantas. Havia grupos de �ndios, inclusive, que chegaram a defender a restaura��o de Dom Jo�o VI, durante a Guerra dos Cabanos, j� que associavam o regime mon�rquico � concess�o de terras que tinham a seu dispor, explica.

"Tematizar a hist�ria ind�gena n�o � s� citar que os �ndios est�o ali, mas coloc�-los em posi��o de protagonismo. N�s nos esquecemos da sua presen�a porque nos acostumamos com o �ndio m�tico do passado fundador", diz Moreira, docente da UFRRJ.

"O fato de eles terem acampado na Pra�a dos Tr�s Poderes � um indicador do engajamento pol�tico que t�m", afirma, em refer�ncia �s manifesta��es de grupos ind�genas em Bras�lia na semana passada, em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal da demarca��o de terras.

J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube ? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)