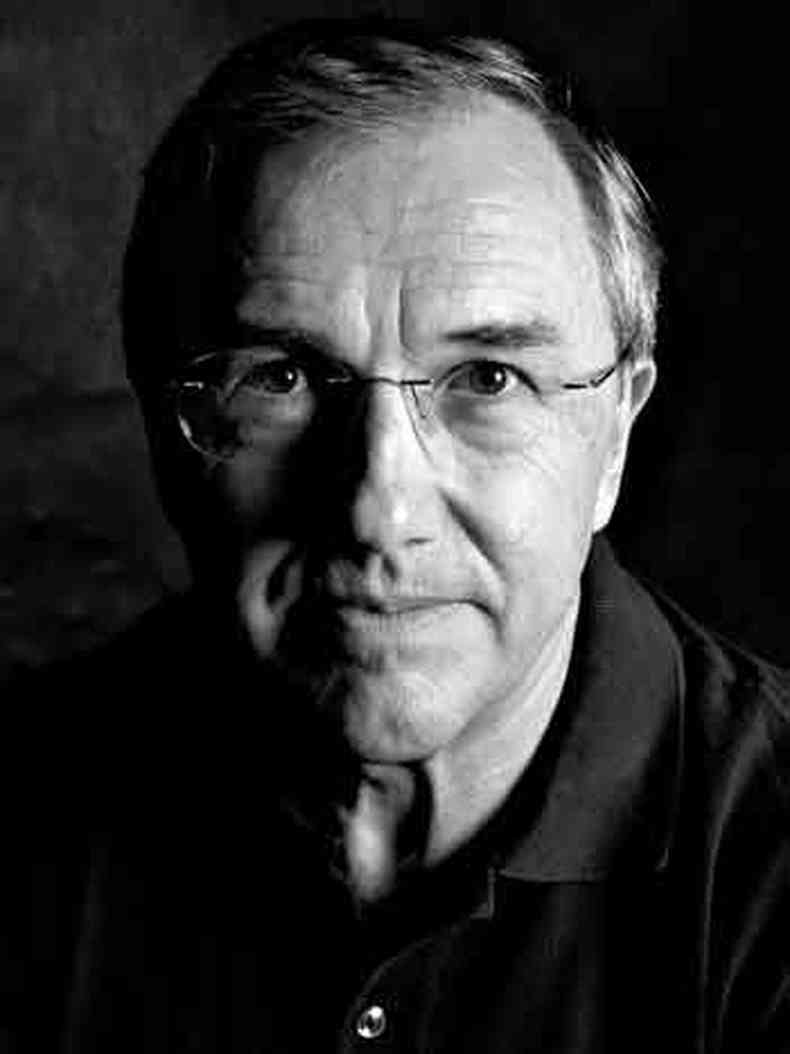

Ao colocar o ponto final em “Escravid�o: Da Independ�ncia � Lei �urea” (Globo Livros), o escritor e jornalista Laurentino Gomes admite que respirou “muito aliviado”. Terminava ali uma jornada de uma d�cada de trabalho em cima do tema que ele considera o “mais importante do pa�s” e que acabou definindo o futuro da sociedade brasileira.

“S� agora � que me dei conta do tamanho do desafio que tive. Acho que, se soubesse disso antes, ficaria com um p� atr�s de seguir adiante”, afirma. Com o volume, ele chega ao fim da trilogia “Escravid�o”. As tr�s obras, lan�adas a partir de 2019, percorreram tr�s s�culos e meio da hist�ria do Brasil, o maior territ�rio escravista do hemisf�rio ocidental e o �ltimo a abolir a escravid�o – de forma prec�ria e improvisada, em 1888, como o novo livro mostra.

No per�odo que a trilogia abrange, 4,9 milh�es de pessoas vieram da �frica para o Brasil. Esse n�mero corresponde a 46% dos 10,7 milh�es de africanos desembarcados em cerca de 37 mil viagens de navios negreiros para o continente americano. “Desigualdade social no Brasil � sin�nimo da heran�a da escravid�o”, afirma o autor.

As hist�rias e os personagens que ele recupera com prosa fluida s�o fruto de extensa pesquisa bibliogr�fica (cerca de 200 livros) e in loco (viajou por 12 pa�ses, oito deles em territ�rio africano). Suas duas trilogias (a primeira abrange os volumes “1808”, “1822”, que ganhou edi��o comemorativa do bicenten�rio da Independ�ncia, e “1889”) somam 3,5 milh�es de exemplares vendidos.

"Quando os fazendeiros se sentiram tra�dos pelas leis do Ventre Livre, dos Sexagen�rios, pela Lei �urea, o pr�prio imp�rio desaba. N�o � por acaso que a rep�blica vem um ano depois do fim da escravid�o. Os fazendeiros se sentiram tra�dos e migraram para a campanha republicana. A monarquia era um gigante dos p�s de barro, e os p�s de barros eram a escravid�o. Quando ela deixou de existir, o gigante desabou"

Laurentino Gomes, autor da trilogia "Escravid�o"

O autor come�a, no pr�ximo s�bado (2/7), a partir da Bienal do Livro de S�o Paulo, uma turn� de lan�amento que vai percorrer, durante dois meses, nove estados. Laurentino estar� em Belo Horizonte em 18 de julho, autografando “Escravid�o III” na livraria Leitura do P�tio Savassi. “Hoje, n�o consigo olhar o Brasil sem colocar a quest�o racial e a desigualdade social no primeiro plano das minhas an�lises”, afirma, na entrevista a seguir ao Estado de Minas.

Na introdu��o do novo volume o senhor destaca como a jornada de uma d�cada para escrever a trilogia mudou a sua maneira de pensar a “quest�o do negro” no Brasil.

Fiz quest�o de ressaltar isso porque acho que n�s estudamos hist�ria para entender quem somos hoje. Hoje, n�o consigo olhar o Brasil sem colocar a quest�o racial e a desigualdade social no primeiro plano das minhas an�lises. Como dizia o Joaquim Nabuco: ‘A escravid�o marcou e determinou profundamente o futuro da sociedade brasileira’.

Achava certo exagero falar de genoc�dio negro no Brasil. Sempre tive na cabe�a que genoc�dio era o Holocausto judeu. E pensava: ‘o objetivo do tr�fico negreiro e dos senhores escravocratas n�o era matar os negros, porque eles eram um ativo econ�mico’. Essa contradi��o eu tinha certa dificuldade de entender.

Mas a� percebi que existe, sim, um genoc�dio de natureza cultural, de apagar a hist�ria, as ra�zes africanas, a identidade negra, como se o Brasil ideal fosse um Brasil branco, como se o sangue (negro) tivesse corrompido a �ndole brasileira. Sob este aspecto, observo que hoje existe, sim, um genoc�dio em andamento.

Ele acontece tanto nas mortes brutais que a gente v� todos os dias, quanto no apagamento deliberado da mem�ria da escravid�o e da vida africana no Brasil. S� muito recentemente, a partir de 2003, a hist�ria da �frica e da cultura afro-brasileira passaram a fazer parte dos curr�culos escolares. Para mim, isto � um aspecto de genoc�dio silencioso, que n�o inclui necessariamente a elimina��o f�sica das pessoas, mas sim de sua identidade.

Achava certo exagero falar de genoc�dio negro no Brasil. Sempre tive na cabe�a que genoc�dio era o Holocausto judeu. E pensava: ‘o objetivo do tr�fico negreiro e dos senhores escravocratas n�o era matar os negros, porque eles eram um ativo econ�mico’. Essa contradi��o eu tinha certa dificuldade de entender.

Mas a� percebi que existe, sim, um genoc�dio de natureza cultural, de apagar a hist�ria, as ra�zes africanas, a identidade negra, como se o Brasil ideal fosse um Brasil branco, como se o sangue (negro) tivesse corrompido a �ndole brasileira. Sob este aspecto, observo que hoje existe, sim, um genoc�dio em andamento.

Ele acontece tanto nas mortes brutais que a gente v� todos os dias, quanto no apagamento deliberado da mem�ria da escravid�o e da vida africana no Brasil. S� muito recentemente, a partir de 2003, a hist�ria da �frica e da cultura afro-brasileira passaram a fazer parte dos curr�culos escolares. Para mim, isto � um aspecto de genoc�dio silencioso, que n�o inclui necessariamente a elimina��o f�sica das pessoas, mas sim de sua identidade.

O senhor escreveu que “infelizmente, a hist�ria da Independ�ncia – como de resto, toda a hist�ria do Brasil – foi majoritariamente escrita por fontes e pessoas brancas”. Mesmo escrevendo, neste �ltimo volume, sobre um per�odo mais pr�ximo da atualidade, esta situa��o n�o mudou?

� medida que a gente se aproxima da aboli��o, o n�mero de fontes aumenta muito. As fontes s�o relativamente escassas nos s�culos 15, 16. Sobre Palmares, quilombo que durou mais de 100 anos (entre os s�culos 16 e 17, em Alagoas) tem pouqu�ssima coisa, tr�s ou quatro relat�rios militares de expedi��es portuguesas e holandesas.

J� o s�culo 19 tem muita fonte prim�ria, pesquisa de historiador. Mas tem pouca fonte a partir da pr�pria popula��o escravizada porque a maioria imensa era analfabeta. Existe um �nico caso de um escravo que publicou sua autobiografia, Mahommah Gardo Baquaqua, a quem dedico um cap�tulo (‘A testemunha’). O grande desafio para a pesquisa do terceiro volume n�o foi tanto o acesso � informa��o, mas justamente ter discernimento para editar essa massa enorme de informa��o que existe sobre o s�culo 19.

J� o s�culo 19 tem muita fonte prim�ria, pesquisa de historiador. Mas tem pouca fonte a partir da pr�pria popula��o escravizada porque a maioria imensa era analfabeta. Existe um �nico caso de um escravo que publicou sua autobiografia, Mahommah Gardo Baquaqua, a quem dedico um cap�tulo (‘A testemunha’). O grande desafio para a pesquisa do terceiro volume n�o foi tanto o acesso � informa��o, mas justamente ter discernimento para editar essa massa enorme de informa��o que existe sobre o s�culo 19.

O Brasil foi o �ltimo pa�s a abolir a escravid�o, o que s� ocorreu porque n�o havia mais como sustent�-la. Depois de um caminho t�o longo, por que, quando ela finalmente chegou, deixou a todos “descal�os”?

Eu diria que o Brasil branco europeu apostou todas as suas fichas na escravid�o, como se ela fosse durar eternamente. Em rela��o � escravid�o, Joaquim Nabuco falava que o Brasil era velho antes do tempo, um pa�s que antes de desabrochar tinha envelhecido.

Quando esse Brasil, pressionado atrav�s dos tempos – o s�culo 19 � um per�odo revolucion�rio – decide finalmente acabar com a escravid�o, eu diria que o processo � muito improvisado, atabalhoado. O Brasil n�o conseguiu ter um projeto nacional para incorporar sua popula��o afrodescendente na sociedade, na condi��o de cidad�; n�o distribuiu riquezas, n�o alfabetizou, e o resultado � o que vemos hoje. Desigualdade social no Brasil � sin�nimo da heran�a da escravid�o.

A aboli��o em 1888, embora tardia, pegou todo mundo de surpresa. N�o era a aboli��o que os abolicionistas sonhavam, n�o era a aboli��o que o pr�prio imp�rio brasileiro gostaria de ter feito, n�o era a aboli��o que os bar�es do caf� queriam, pois queriam indeniza��o.

Quando se olha a hist�ria, fica mais uma vez a sensa��o de uma obra inacabada, que � um fen�meno t�o tipicamente brasileiro. Criam-se mitos como o de que o Brasil conseguiu fazer a aboli��o sem derramamento de sangue, ao contr�rio da Guerra de Secess�o nos EUA. N�o, o que ele fez foi jogar para debaixo do tapete, escondeu um problema que existe at� hoje.

Quando esse Brasil, pressionado atrav�s dos tempos – o s�culo 19 � um per�odo revolucion�rio – decide finalmente acabar com a escravid�o, eu diria que o processo � muito improvisado, atabalhoado. O Brasil n�o conseguiu ter um projeto nacional para incorporar sua popula��o afrodescendente na sociedade, na condi��o de cidad�; n�o distribuiu riquezas, n�o alfabetizou, e o resultado � o que vemos hoje. Desigualdade social no Brasil � sin�nimo da heran�a da escravid�o.

A aboli��o em 1888, embora tardia, pegou todo mundo de surpresa. N�o era a aboli��o que os abolicionistas sonhavam, n�o era a aboli��o que o pr�prio imp�rio brasileiro gostaria de ter feito, n�o era a aboli��o que os bar�es do caf� queriam, pois queriam indeniza��o.

Quando se olha a hist�ria, fica mais uma vez a sensa��o de uma obra inacabada, que � um fen�meno t�o tipicamente brasileiro. Criam-se mitos como o de que o Brasil conseguiu fazer a aboli��o sem derramamento de sangue, ao contr�rio da Guerra de Secess�o nos EUA. N�o, o que ele fez foi jogar para debaixo do tapete, escondeu um problema que existe at� hoje.

O cap�tulo dedicado ao comendador Breves (Joaquim Jos� de Sousa Breves) � bastante esclarecedor da posi��o da elite escravocrata brasileira...

O capital brasileiro, durante boa parte do s�culo 19, foi todo investido na popula��o escrava que garantia a produ��o das riquezas agr�colas. O comendador Breves � um s�mbolo do Brasil no per�odo.

Ele estava nas margens do Ipiranga com dom. Pedro I (na declara��o da Independ�ncia, em 1822), depois come�ou a plantar caf� no Vale do Para�ba, que era uma regi�o erma, ficou rico, se tornou traficante de escravos e tamb�m o maior senhor de escravos do Brasil.

E foi pego de surpresa pela aboli��o, tanto assim que foi � fal�ncia. Ele n�o conseguiu encontrar alternativas para perpetuar sua fortuna de outra forma. Para mim, � um personagem muito simb�lico.

Ele estava nas margens do Ipiranga com dom. Pedro I (na declara��o da Independ�ncia, em 1822), depois come�ou a plantar caf� no Vale do Para�ba, que era uma regi�o erma, ficou rico, se tornou traficante de escravos e tamb�m o maior senhor de escravos do Brasil.

E foi pego de surpresa pela aboli��o, tanto assim que foi � fal�ncia. Ele n�o conseguiu encontrar alternativas para perpetuar sua fortuna de outra forma. Para mim, � um personagem muito simb�lico.

Como se d� esta rela��o d�bia entre a monarquia e a aboli��o?

A aboli��o � a grande contradi��o do imp�rio brasileiro. Na Independ�ncia, em 1822, se estabelece um pacto entre a monarquia e a aristocracia rural escravista. Uma apoia a outra e uma n�o mexe nos interesses da outra. Esse pacto explica porque D. Pedro I dissolveu a constituinte convocada em 1822, 1823, e outorgou uma constitui��o nova, por conta pr�pria, num gesto autorit�rio (em 1824).

Seu homem forte, Jos� Bonif�cio, iria apresentar um projeto para constituinte acabando com o tr�fico e, gradualmente, com a pr�pria escravid�o. E houve uma rea��o violenta da aristocracia rural escravista. Esse imp�rio recebeu apoio pol�tico e financeiro dos senhores de engenho, dos bar�es de caf�, dos fazendeiros, e em troca deu t�tulos de nobreza.

Esse � o alicerce da monarquia brasileira. Quando o Brasil come�a a se transformar, sob influ�ncia das revolu��es da hist�ria da humanidade no s�culo 19, especialmente do movimento abolicionista, esse edif�cio desaba, o pacto deixa de existir. D. Pedro II desejava o fim da escravid�o, a Princesa Isabel, o marido, o Conde d’Eu, eram abolicionistas, sem d�vida alguma.

Mas, ao mesmo tempo, eles dependiam da aristocracia escravista. Quando os fazendeiros se sentiram tra�dos pelas leis do Ventre Livre, dos Sexagen�rios, pela Lei �urea, o pr�prio imp�rio desaba. NA monarquia era um gigante dos p�s de barro, e os p�s de barros eram a escravid�o. Quando ela deixou de existir, o gigante desabou.

Seu homem forte, Jos� Bonif�cio, iria apresentar um projeto para constituinte acabando com o tr�fico e, gradualmente, com a pr�pria escravid�o. E houve uma rea��o violenta da aristocracia rural escravista. Esse imp�rio recebeu apoio pol�tico e financeiro dos senhores de engenho, dos bar�es de caf�, dos fazendeiros, e em troca deu t�tulos de nobreza.

Esse � o alicerce da monarquia brasileira. Quando o Brasil come�a a se transformar, sob influ�ncia das revolu��es da hist�ria da humanidade no s�culo 19, especialmente do movimento abolicionista, esse edif�cio desaba, o pacto deixa de existir. D. Pedro II desejava o fim da escravid�o, a Princesa Isabel, o marido, o Conde d’Eu, eram abolicionistas, sem d�vida alguma.

Mas, ao mesmo tempo, eles dependiam da aristocracia escravista. Quando os fazendeiros se sentiram tra�dos pelas leis do Ventre Livre, dos Sexagen�rios, pela Lei �urea, o pr�prio imp�rio desaba. NA monarquia era um gigante dos p�s de barro, e os p�s de barros eram a escravid�o. Quando ela deixou de existir, o gigante desabou.

“ESCRAVID�O: DA INDEPEND�NCIA � LEI �UREA – VOLUME III”

• Laurentino Gomes

• Globo Livros (592 p�gs.)

• R$ 69,90 (livro) e R$ 44,90 (e-book)