As embarca��es foram proibidas pelas autoridades brasileiras de atracar nos portos de Santos (SP) e Rio de Janeiro, como registrou a historiadora Fernanda Rebelo (1975-2018), que se dedicou ao estudo da hist�ria das ci�ncias e da sa�de p�blica no Brasil.

- Festa Junina: a origem da celebra��o pag� que virou religiosa e 'caipira' no Brasil

- Como gesto de Cristiano Ronaldo pode ter feito Coca-Cola perder R$ 20 bi em valor de mercado

A estrat�gia era impedir a chegada da doen�a no pa�s, j� que locais para quarentena e tratamento de doentes estavam cheios.

"Era uma medida mais dr�stica, mas mostra a aten��o de autoridades naquela �poca em rela��o a epidemias", explica o historiador Henrique Trindade, pesquisador do Museu da Imigra��o, em S�o Paulo.

O novo pr�dio, uma das maiores hospedarias da Am�ricas, foi constru�do fora dos ent�o limites da cidade, como uma forma de evitar o contato da popula��o local com doen�as que potencialmente poderiam ser trazidas de outras partes do mundo. E tamb�m o contr�rio, para preservar a for�a de trabalho saud�vel que chegava.

Mas essas n�o foram medidas pontuais na hist�ria do Brasil, como mostram o vasto registro em documentos hist�ricos. Desde meados do s�culo 19, com a intensifica��o do tr�nsito de pessoas pelo mundo, a preocupa��o com as fronteiras era uma prioridade.

Em 2020, com o in�cio da pandemia de covid-19, o debate sobre medidas para proteger as "entradas" de pa�ses voltou ao radar.

Alguns, como a Coreia do Sul, conseguiram implementar medidas eficazes de rastreamento e controle em aeroportos, como quarentena obrigat�ria, aplicativo com monitoramento de passageiros e testes em massa nos terminais.

Outros, como o Brasil, n�o adotaram medidas semelhantes. S� em dezembro de 2020 (ou seja, nove meses ap�s o in�cio da pandemia) o governo passou exigir que passageiros vindos do exterior exibissem testes negativos para covid-19 nos aeroportos.

Hist�ria da quarentena no Brasil

Ao menos desde 1810, ainda como col�nia portuguesa, o Brasil se utilizava de quarentena nos portos e inspe��o de navios como uma pol�tica p�blica para impedir a chegada de doen�as ao territ�rio.

Havia ainda naquele tempo o tr�fico de africanos, que for�adamente eram retirados da �frica para serem escravizados por aqui. Ao longo do s�culo 19, essas medidas tamb�m se estenderam aos navios que de forma cada vez mais frequente traziam levas de imigrantes, principalmente da Europa.

Com esses novos trabalhadores, interessantes ao governo para "europeizar" o Brasil, a preocupa��o sanit�ria se intensificava.

"Por um lado, voc� tem a preocupa��o de evitar que quem chegasse pudesse trazer doen�as. Por outro lado, voc� tamb�m tem, especialmente na corte, na cidade do Rio, a preocupa��o de que aqueles sujeitos saud�veis n�o fossem contaminados pelas epidemias daqui", relata o historiador Rui Fernandes, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e coordenador no Centro de Mem�ria da Imigra��o da Ilha das Flores.

Em 1829, ap�s a Independ�ncia, o pa�s aprovou um regulamento para a inspe��o de sa�de p�blica nos portos, que tinha por atribui��o verificar o estado sanit�rio das embarca��es e decidir se estavam desimpedidas ou deveriam aguardar quarentena.

Navios que vinham de locais da Europa onde havia surtos de doen�as como a c�lera precisavam passar dias sendo inspecionados por m�dicos. No Rio, as embarca��es deveriam ficar em ancoradouros como o de Jurujuba, em Niter�i, onde tamb�m havia o Hospital Mar�timo de Santa Isabel.

Em um relat�rio do Imp�rio de 1856, o ministro dos Neg�cios dizia que "estabelecimentos desta natureza s�o de indispens�vel necessidade em portos t�o frequentados como este da capital".

Locais para quarentena de imigrantes

Tamb�m j� havia a defesa de diminuir o uso de quarentenas como m�todo e a necessidade de investimento em tecnologias de desinfec��o e constru��o de lazaretos, locais para onde poderiam ser levados os doentes.

O principal lazareto, o da Ilha Grande, no Rio, ficaria pronto em 1886, logo ap�s estourar uma epidemia de c�lera na Europa.

Foi ali que ficou focado o servi�o para quarentena de navios que vinham de portos como os de Triestre, na It�lia, e Fiume, na atual Cro�cia, considerados locais de surto da epidemia, e at� de Uruguai, Argentina e Chile, devido ao aparecimento da doen�a nos pa�ses vizinhos.

"Muitas vezes a pr�pria tripula��o j� informava ao porto que aquele navio estava infectado. E a� nesse caso n�o era permitido que ele nem chegasse � Ba�a de Guanabara, ele j� era levado l� pra Ilha Grande", explica Fernandes.

Com o tel�grafo, os portos da Am�rica tamb�m ficavam sabendo rapidamente de epidemias.

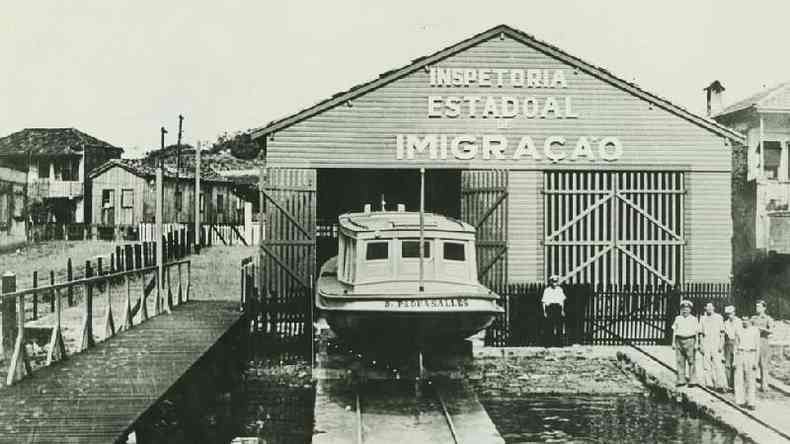

Mas as quarentenas n�o ficaram restritas aos navios. As medidas tamb�m se estenderam �s pr�prias hospedarias, como a do Br�s, em S�o Paulo, e da Ilha das Flores, no Rio.

"Temos registros de quarentenas que geraram conflitos entre imigrantes e autoridades p�blicas. Eles chegavam obviamente angustiados, com medo, num pa�s novo e, se tivessem algum tipo de doen�a, eram separados at� de familiares", diz Trindade, do Museu da Imigra��o de S�o Paulo.

Na Ilha das Flores, hoje conectada ao continente na cidade de S�o Gon�alo (RJ), o local servia tamb�m para que imigrantes saud�veis n�o precisassem frequentar o centro do Rio, com condi��es sanit�rias prec�rias, antes de seguir para lavouras e col�nias no interior.

"Relat�rios administrativos buscavam enfatizar que essa pol�tica sanit�ria era exitosa. Mas quando a gente cruza com alguns da imprensa do per�odo, voc� identifica que nem sempre era exitoso", destaca Fernandes.

Desinfec��o

J� no final do s�culo 19, um relat�rio do governo paulista apontava que a c�lera que devastou partes da Europa chegou ao Brasil, apesar das quarentenas. A "culpa" foi atribu�da �s bagagens.

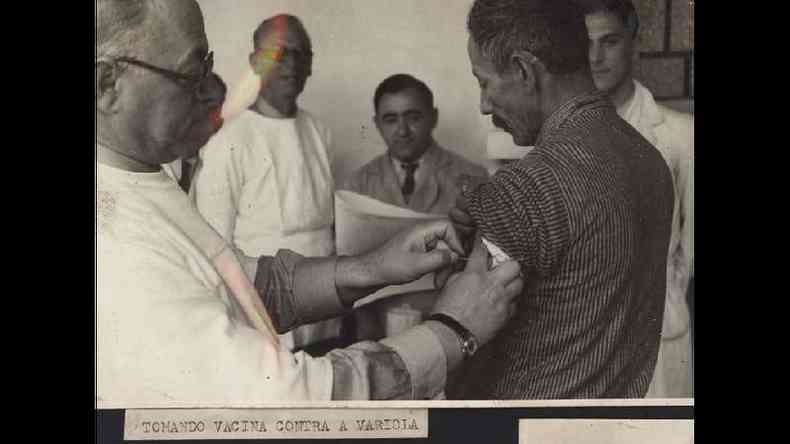

Segundo explica Trindade, com base nos registros do Museu da Imigra��o, foi quando se intensificaram medidas de se desinfectar roupas e malas para combater essa e outras doen�as. Tamb�m havia cada vez mais uma preocupa��o com as perdas econ�micas causadas pelas quarentenas.

Na Hospedaria do Br�s, o sistema de desinfec��o de bagagens foi instalado em 1899.

Num surto de febre amarela no interior de S�o Paulo, tamb�m foram instaladas nas esta��es ferrovi�rias estufas e pulverizadores para desinfec��o de bagagens e passageiros. Pessoas que embarcavam em cidades assoladas por algum surto eram colocadas em um vag�o espec�fico, j� que n�o se sabia que a doen�a n�o era transmiss�vel de pessoa pra pessoa.

Com avan�o dos estudos bacteriol�gicos, surgiu o uso do aparelho de g�s Clayton.

Em artigo na revista Hist�ria, Ci�ncias, Sa�de, da Casa Oswaldo Cruz, a historiadora Fernanda Rebelo relata: "uso do g�s sulfuroso seco, produzido sob press�o do aparelho de Clayton, nas condi��es em que foi empregado (grau de concentra��o de 8%), foi perfeitamente eficaz na desinfec��o dos navios, para tornar inofensivos os objetos contaminados pelos micr�bios da febre tifoide, da c�lera e da peste".

"Al�m disso, o processo permitia destruir todos os ratos e insetos como pulgas, percevejos, baratas."

Com algumas dessas novas tecnologias, o governo come�ou a abolir as quarentenas de navios. Como mostram documentos da �poca, imigrantes desembarcados tamb�m passaram a gozar de liberdade de locomo��o desde que indicassem a resid�ncia de destino, onde seriam visitados por funcion�rios da Inspetoria Geral de Sa�de do Porto do Rio de Janeiro, durante o prazo de incuba��o da doen�a registradas nos navios.

Dentro do Brasil

As medidas para evitar o espalhamento de doen�as tamb�m ocorriam dentro do Brasil.

Durante a epidemia de c�lera que atingiu a parte paulista do Vale do Para�ba no final de 1894, registros em jornais da �poca mostram que o tr�fego ferrovi�rio entre os estados de S�o Paulo e Rio de Janeiro foi interrompido, para evitar a propaga��o da doen�a � ent�o capital federal.

Empres�rios paulistas criticavam as medidas, que prejudicavam o com�rcio e a ind�stria. Por vezes, minimizavam a for�a da epidemia e faziam duras cr�ticas � administra��o. A interrup��o durou alguns meses, mas depois foi substitu�da por medidas como passaporte sanit�rio, desinfec��o de passageiros e proibi��o de com�rcio de produtos como carne e leite.

Para o historiador Henrique Trindade, a pol�tica sanit�ria do per�odo "contribuiu para que algumas epidemias do final do s�culo 19, do come�o do s�culo 20, n�o fossem t�o mort�feras quanto poderiam ser".

Mas tamb�m n�o impediu que doen�as se alastrassem pelo Brasil, como a c�lera, em 1899. O surto, por�m, fez o pa�s criar as suas duas mais importantes institui��es de pesquisa em sa�de: Fiocruz e Butantan.

J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)