Nesta reportagem, nossa equipe prop�e uma reflex�o: quantas mortes no tr�nsito voc� considera admiss�veis?

Na Su�cia, por exemplo, a resposta � "nenhuma". No fim da d�cada de 1990, enquanto o Congresso Nacional aprovava o C�digo de Tr�nsito Brasileiro (CTB), o pa�s europeu lan�ava o programa Vis�o Zero, cuja premissa era zerar as mortes nas vias e a quantidade de v�timas com ferimentos graves em decorr�ncia de sinistros nas estradas. Passados quase 25 anos, a na��o se tornou uma das mais seguras do mundo nesse sentido (leia Para saber mais).

A proposta n�o desconsidera a impossibilidade de evitar todas as ocorr�ncias de tr�nsito em um pa�s. Contudo, priorizar vidas fez a Su�cia estabelecer dois objetivos principais para os anos de 2007 a 2020: reduzir � metade o n�mero de mortes nas pistas e em um quarto a quantidade de pessoas gravemente feridas. Para garantir o resultado, o total de �bitos no ano passado n�o poderia ultrapassar 220, e o n�mero de v�timas machucadas no per�odo deveria ser inferior a 4,1 mil. Os resultados ficaram bem abaixo do esperado. O governo contabilizou 161 ocorr�ncias fatais e 1.645 pessoas lesionadas.

Apesar das discrep�ncias econ�micas e sociais entre o Brasil e a Su�cia, � poss�vel, sim, criar pol�ticas que tornem o ir e vir dos cidad�os mais seguros e sustent�veis. Por aqui, a iniciativa Bloomberg de Seguran�a Vi�ria Global trabalha de forma integrada com a sociedade civil, o poder p�blico e a iniciativa privada para entender a realidade do pa�s e propor solu��es de tra�ados urbanos ou espa�os p�blicos com mais vitalidade, bem como deslocamentos guiados pela sustentabilidade, seguran�a e por tecnologias limpas.

Um dos projetos de destaque no pa�s fica em Fortaleza. L�, os avan�os ocorreram n�o s� pelo incentivo � mobilidade ativa como, tamb�m, pelo investimento em modais urbanos de massa. "� a cidade brasileira onde 50% da popula��o vive a at� 300 metros da infraestrutura ciclovi�ria. Isso �, de fato, um incentivo para que as pessoas fa�am os deslocamentos de bicicleta. Al�m do investimento em transporte de massa", afirma Dante Rosado, coordenador do projeto da Bloomberg no Brasil.

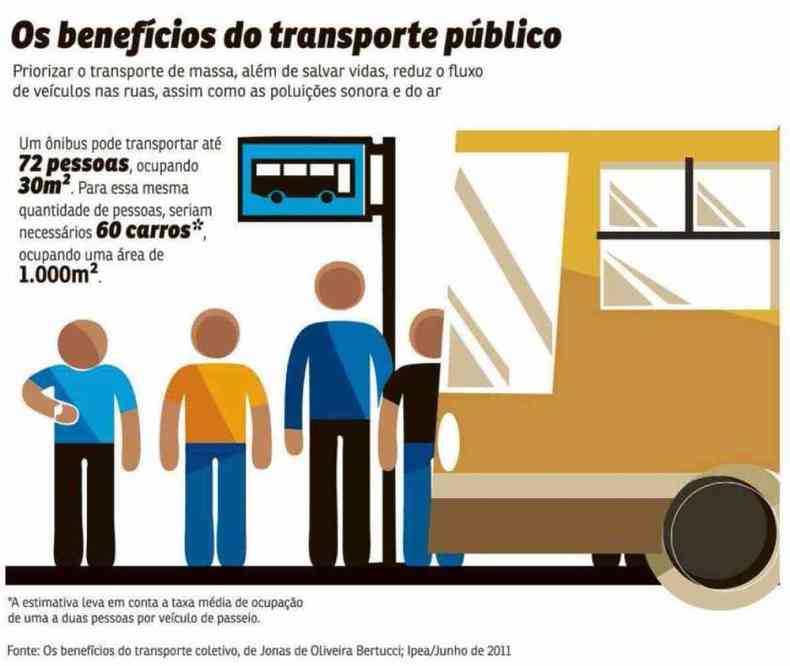

O especialista entende estar consolidada entre os gestores a necessidade de priorizar o transporte p�blico coletivo. Por�m, a redu��o de velocidade nas pistas e a depend�ncia do autom�vel para deslocamentos ainda s�o um tabu. "A cidade pensada para as pessoas n�o � mais cara do que as cidades pensadas para os autom�veis. N�o � caro colocar uma faixa exclusiva para os ve�culos de massa, fazer ciclofaixas ou construir cal�adas para pedestres. � uma decis�o pol�tica", defende.

Na avalia��o do coordenador, primeiro, � preciso fazer com que a sociedade entenda o tamanho do problema. O processo envolve repensar a forma como � tratada a mobilidade urbana e fazer com que a prioridade sejam as pessoas em vez das m�quinas. "Precisamos continuar a educar condutores e a fiscalizar para que a sociedade adote um comportamento seguro. Para isso, os governos precisam criar mecanismos que impe�am os motoristas de cometer infra��es, que matem e morram no tr�nsito", pontua Dante.

Requalifica��o

Patrim�nio Cultural da Humanidade, Bras�lia se consolidou como �cone pela arquitetura moderna e pelo tra�ado das ruas. Apesar disso, carrega no DNA a l�gica rodoviarista predominante nas d�cadas de 1950 e 1960, quando o presidente Juscelino Kubitschek trabalhava para impulsionar a ind�stria automobil�stica e a interioriza��o do pa�s por meio da amplia��o da malha rodovi�ria.

Sessenta anos depois, a cidade vive as consequ�ncias de ter uma infraestrutura pensada, majoritariamente, para ve�culos. Os impactos desse modelo se revelam em n�meros assustadores de feridos e mortos nas vias. As iniciativas na dire��o de mudar esse cen�rio se mostram incipientes, pois necessitam de um projeto global, integrado com diferentes �rg�os do governo e, acima de tudo, apartid�rio e de longo prazo.

Uma das iniciativas mais recentes desenvolvidas na capital federal foi a requalifica��o do espa�o p�blico no Setor Hospitalar Local Sul (SHLS), onde funciona uma Zona 30 - �reas com velocidade m�xima de 30km/h. Na semana passada, a reportagem visitou a regi�o para ouvir pedestres e motoristas sobre os efeitos da medida. De modo geral, h� pouco conhecimento entre a popula��o sobre o motivo e o objetivo da mudan�a.

O taxista Waldecy Bezerra, 73 anos, atua em um ponto no SHLS. Morador da Candangol�ndia, ele detalhou o que viu de novo ap�s a cria��o da Zona 30 no bairro do Plano Piloto: "Antes, era imposs�vel andar aqui, tanto de carro quanto a p�. Era cheio de buracos, a visibilidade era ruim, e o engarrafamento ultrapassava a �rea do setor. Agora, est� mais limpo, amplo, seguro e bonito. E tudo nos faz reduzir a velocidade. Sabemos que n�o adianta correr porque, logo � frente, haver� um quebra-mola".

A outra Zona 30 do Distrito Federal tamb�m fica no Plano Piloto. Mais especificamente, na Universidade de Bras�lia (UnB), onde passou a valer em mar�o de 2020. O decreto distrital que institui o modelo entrou em vigor quatro meses depois, com proposta de estimular o uso dos espa�os p�blicos e dos meios de transporte n�o motorizados.

Ao passar pela Zona 30 do Setor Hospitalar, a arquiteta Cristiane Deporte, 49, observou que, do ponto de vista dos motoristas, houve melhorias. Para outros grupos, por�m, a iniciativa deixou a desejar. "N�o vejo ve�culos passarem em alta velocidade, pois a pista � estreita, e a visibilidade parece boa. Mas, quando nos voltamos para as necessidades de quem usa as cal�adas, h� problemas. Entre os estacionamentos e a rua, h� um canteiro que impede a passagem de pessoas. � preciso atravessar pelo local de sa�da e entrada de carros, o que � arriscado. Al�m disso, h� desn�veis, e cadeirantes ou pessoas com dificuldade de locomo��o podem ter dificuldade (para circular)", destaca.

Planejamento

Com a proposta de que ningu�m morra ou fique ferido no tr�nsito, o programa Vis�o Zero, elaborado na Su�cia, definiu a��es de longo prazo para alcan�ar essa meta. A iniciativa leva em conta a possibilidade de ocorrerem erros no tr�fego e, por isso, at� o projeto urbano das cidades � elaborado de modo a minimizar a chance de sinistros nas pistas. Confira as principais medidas do plano:

» Constru��o de pistas que n�o permitem a circula��o em alta velocidade;

» Sistemas de lembrete quanto ao uso do cinto de seguran�a na maioria dos carros;

» Instala��o de c�meras de monitoramento para gest�o da velocidade em estradas;

» Sistema de adapta��o inteligente de velocidade (ISA), que avisa aos motoristas quando est�o acima do limite permitido na via;

» Constru��o de rotat�rias, barreiras de concreto e estradas com faixa central, para diminuir o ritmo do tr�fego, a circula��o em alta velocidade e as colis�es;

» Alcolocks: tecnologia instalada nos autom�veis que obriga o motorista a fazer um teste de alcoolemia antes de ligar o motor e n�o d� partida caso o condutor esteja sob efeito de bebida alco�lica.

Pensamento macro

por M�nica Andr�a Blanco, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU-DF)

Em primeiro lugar, h� que se investir na educa��o. N�o s� a educa��o nas escolas, com disciplinas espec�ficas para comportamento e educa��o no tr�nsito, mas por meio de m�dias, propagandas, divulga��o. Em segundo lugar, apresentar um desenho urbano amig�vel, onde a geometria vi�ria apresenta uma hierarquia de vias que correspondem �s atividades ali existentes. A coloca��o de pontos de �nibus pr�ximos a escolas e estabelecimentos geradores de emprego tamb�m contribui para a seguran�a dos transeuntes. E n�o se admite mais uma cidade sem ciclovias, sem o espa�o reservado para essa pr�tica que contribui para a sa�de e a sustentabilidade. Mas o tr�nsito virou uma disputa de espa�o. E cidades constitu�das precisar�o sofrer altera��es f�sicas m�nimas para melhorarem a seguran�a (nas ruas). S� que tudo tem de ser pensado de forma macro, como um todo e ao mesmo tempo.