Era Dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1755, data festiva em Lisboa, quando a capital portuguesa foi quase totalmente varrida do mapa por um terremoto seguido de tsunami. N�o era a primeira vez que a cidade enfrentava um abalo s�smico, mas, agora, a destrui��o ganhava contornos superlativos.

Ondas de �gua doce misturadas ao sal do Atl�ntico, vindas pelo Rio Tejo, levaram pr�dios seculares, igrejas monumentais, teatros e pal�cios, matando cerca 15 mil pessoas, ou 10% da popula��o na �poca. N�o bastasse, inc�ndios transformaram a cidade em ru�nas e cinzas. Do outro lado do oceano, moradores da regi�o do ouro sofriam com a press�o da Coroa portuguesa para ajudar a reconstruir a sede do reino. “Sem a riqueza de Minas Gerais, Lisboa jamais teria se reerguido dos escombros”, afirma a professora de hist�ria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Adriana Romeiro, autora de v�rios livros sobre o per�odo colonial brasileiro.

Passados 260 anos, historiadores lembram a cobran�a do “donativo volunt�rio” ou “subs�dio volunt�rio”, que entrou em vigor e penalizou ainda mais Vila Rica, atual Ouro Preto, e outras regi�es da Capitania de Minas. “De volunt�rio, n�o havia nada, a n�o ser o nome. O donativo ou subs�dio era um imposto criado por Portugal, em car�ter excepcional, e cobrado v�rias vezes ao longo do s�culo 18, como na �poca do casamento dos pr�ncipes, em 1729, quando foram enviadas 125 arrobas de ouro para Lisboa. Todas as c�maras do Imp�rio portugu�s foram obrigadas a contribuir dessa forma”, explica.

Ela acrescenta que, segundo o rei dom Jos� I (1714-1777), tal obriga��o nascia da “natural correspond�ncia que todas as partes do corpo pol�tico t�m sempre com a sua cabe�a” – no caso, Portugal. Caberia �s c�maras de vereadores, por�m, deliberar sobre a forma de cobran�a do imposto.

Em meados do s�culo 18, a explora��o do ouro em Minas se encontrava em decl�nio, mas a economia se reerguia com a agricultura. “Em Minas, de modo geral, n�o houve resist�ncia ao tributo. Mas, no fim da d�cada de 1760, os vereadores das c�maras das vilas informaram ao governador da capitania que n�o mais o arrecadariam, por considerar a cobran�a abusiva”, diz Adriana.

Diante disso, em 1766, o governador Conde de Valadares procurou se articular com os homens principais da capitania e negociar a continuidade do tributo por mais 10 anos. Em troca, a Coroa portuguesa deixaria a cargo das c�maras municipais a cobran�a de outros tributos. O resultado foi que a elite local aceitou os termos do acordo e a cobran�a p�de ser prorrogada por mais 10 anos, indo at� 1804. “� bom notar que, por volta de 1766, havia grande insatisfa��o em rela��o � cobran�a de tributos, vistos como opressivos e abusivos.”

OS VIVOS E OS MORTOS Uma das figuras centrais na reconstru��o de Lisboa foi o primeiro-ministro Sebasti�o Jos� de Carvalho e Melo, marqu�s de Pombal (1699-1782), que, de imediato disse ser preciso “enterrar os mortos e cuidar dos vivos”. Com papel decisivo no governo de dom Jos� I, ele defendia uma pol�tica econ�mica que articulasse os interesses da Coroa aos dos grupos mercantis, cooptando-os para a esfera do Estado.

Dessa forma, para a reconstru��o de Lisboa, Pombal se valeu de estrat�gias para atrair os homens ricos – grande parte deles residente em Minas – para obter os recursos necess�rios na forma de empr�stimos a juros � Coroa, “em troca de privil�gios, como a concess�o de contratos de arrendamento e merc�s r�gias, que puseram nas m�os dessa elite os neg�cios mais lucrativos da capitania”, diz a professora.

Por meio dessa pol�tica, uma fatia privilegiada da popula��o p�de enriquecer e ascender socialmente, ao mesmo tempo que contribu�a para a reconstru��o de Lisboa. Logo ap�s a trag�dia, o governo portugu�s solicitou que fosse elaborada uma lista com o nome dos homens mais ricos da Capitania de Minas, identificando aqueles que poderiam contribuir com recursos para as obras de reconstru��o. “O governador Domingos Pinheiro se encarregou, em 1756, de elabor�-la. Foi gra�as � contribui��o desses homens que Pombal p�de empreender as obras . Eles, na verdade, foram atra�dos para a gest�o dos neg�cios coloniais, integrando-se � m�quina da administra��o local”.

CLIMA DE �DIO A cobran�a do donativo volunt�rio em Minas fomentaria um clima de �dio ao marqu�s de Pombal, depois agravado com a expuls�o da Companhia de Jesus. Em 1760 e 1776, o arraial de Curvelo foi palco de duas inconfid�ncias, entendendo-se a palavra, explica a professora, como falta de f� e fidelidade ao rei. “Em ambas, come�aram a circular uns ‘pap�is sediciosos’ que traziam graves acusa��es a Pombal e ao rei Jos� I. Um dos r�us da devassa aberta para apurar os fatos disse que o rei, “depois do terremoto, havia ficado demente e pateta (...) entregando o poder ao homem mais cruel do mundo, o marqu�s de Pombal (...)”.

O terremoto teve ainda outra repercuss�o nas Gerais. Um alvar� r�gio de 1756 estabeleceu duas novas celebra��es religiosas em todo o Imp�rio portugu�s: uma pelo Patroc�nio de Nossa Senhora – “como protetora nossa assim no passado como no futuro contra os terremotos”; e outra por S�o Francisco Borja, “invocado e venerado como patrono e protetor de seus reinos, e dom�nios, contra os terremotos”.

CEN�RIO DE HORROR

Lisboa, hoje, n�o exibe as cicatrizes do terremoto ocorrido por volta das 9h40 de 1º de novembro de 1755, Dia de Todos os Santos. Como era feriado, as ruas estavam cheias e as igrejas, abarrotadas de fi�is, o que potencializou a trag�dia. O primeiro tremor atingiu 9 pontos na escala Richter e causou p�nico e destrui��o.

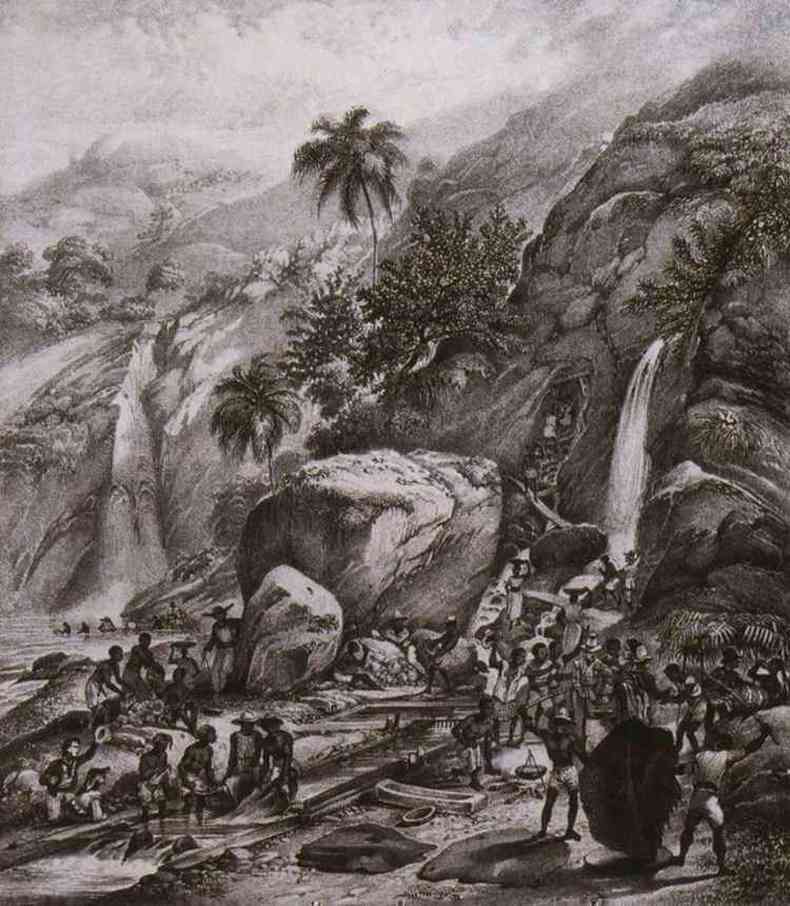

Milhares de pessoas correram at� a parte baixa de Lisboa, �s margens do Rio Tejo, acreditando que, assim, poderiam se salvar. Cerca de 40 minutos depois, a mesma multid�o foi levada pela f�ria das �guas, quando ondas enormes (provocadas por um deslocamento das placas tect�nicas em alto-mar) atingiram Lisboa pela foz do rio. Cronistas da �poca descreveram cenas de desespero, gritos, sangue e corpos, e gravuras da �poca mostraram o cen�rio de horror. Depois vieram os inc�ndios, que fizeram Lisboa arder durante seis dias.