"Todo dia uma nova que cai no dia seguinte."

"Estudos mostram que tem estudo demais sobre estudos."

"� uma lenga lenga esta hist�ria que 'agora presta', 'agora � perigoso', 'agora h� d�vidas' e 'agora mata'… at� a d�cima informa��o sobre a mesma coisa."

"Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Assim est� a OMS e essas pesquisas 'cient�ficas' em meio � pandemia."

Esses coment�rios vieram das rede sociais da BBC News Brasil, como rea��es de leitores a reportagens sobre tratamentos em estudo, recomenda��es de autoridades e pesquisas cient�ficas na atual pandemia de coronav�rus — mas, vale dizer, ao lado de muitos outros coment�rios de internautas que acrescentaram informa��es e opini�es ou que exaltaram o conhecimento cient�fico das novas descobertas.

Pesquisadores, professores e pessoas dedicadas � divulga��o cient�fica que conversaram com a BBC News Brasil apontaram que a atual pandemia est� explicitando desafios para a compreens�o do p�blico do que � a ci�ncia e o seu "tempo" e, tamb�m, para que os especialistas se comuniquem bem para al�m de seus muros. E, claro, nesse meio do caminho est� a m�dia, que tamb�m passa por suas cr�ticas e desafios.

A atual pandemia de coronav�rus � uma oportunidade em "tempo real" para que estes pontos sejam melhorados, dizem os entrevistados — um esfor�o, por�m, que n�o � de hoje e nem deve se limitar ao momento cr�tico pelo qual o mundo passa.

O que explica mudan�as de posicionamento da Organiza��o Mundial da Sa�de (OMS) ao longo da pandemia, entidade que sempre verbaliza a import�ncia das evid�ncias cient�ficas em suas decis�es? Por que, em um dado momento, um rem�dio parece ser promissor para tratar a covid-19 e, depois, aparece um novo estudo indicando que n�o � bem assim?

A BBC News Brasil debateu com entrevistados epis�dios pol�micos envolvendo o conhecimento cient�fico nesta pandemia — e tamb�m li��es que podemos tirar deles.

Pedimos para "especialistas" e educadores apontarem ainda no��es cient�ficas que recomendam serem melhor conhecidas por mais pessoas, independentemente de idade, se est� estudando no momento ou n�o, classe social ou…. posi��o pol�tica. Estas no��es s�o apresentadas ao longo da reportagem. Confira.

Ci�ncia n�o produz dogmas

Presidente do Instituto Quest�o de Ci�ncia, dedicado ao uso das evid�ncias cient�ficas nas pol�ticas p�blicas, a bi�loga Natalia Pasternak destaca que mudar faz parte do processo cient�fico, pois ele n�o � orientado por "dogmas" — no dicion�rio Aur�lio, dogma aparece primeiro como algo associado � religi�o, mas n�o s�.

Segundo o dicion�rio, dogma � um "ponto fundamental e indiscut�vel de doutrina religiosa e, por extens�o, de qualquer doutrina ou sistema".

Algo diferente dos princ�pios cient�ficos, aponta Pasternak.

"A ci�ncia n�o � dogm�tica, ela tem um processo cont�nuo de ac�mulo de evid�ncias. Neste momento, trabalhamos com as melhores evid�ncias existentes. Esse processo �s vezes passa a impress�o de que o cientista n�o sabe o que est� fazendo, que ele muda de ideia. A ci�ncia muda de ideia, sim — tem que mudar, quando est� diante das melhores evid�ncias", diz a cientista, doutora em microbiologia pela Universidade de S�o Paulo (USP).

"Isso �s vezes n�o transmite a seguran�a que as pessoas gostariam de ter, de uma verdade absoluta."

Entre os m�dicos, inclusive, h� um bord�o que reflete essa mutabilidade do conhecimento e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de se saber tudo: "na medicina, nem nunca, nem sempre".

No��es b�sicas sobre o conhecimento cient�fico sugeridas pelos entrevistados

- Ci�ncia: Vamos entender aqui como uma organiza��o met�dica e racional de fen�menos do mundo, sejam naturais ou sociais. Ela tamb�m tem ra�zes hist�ricas — apesar de ter descobertas e m�todos que remontam � Antiguidade e com origem em v�rias parte do mundo, a ci�ncia como conhecemos hoje ganhou corpo e maior import�ncia, inclusive social e pol�tica, na Europa a partir do s�culo 17.

- Hip�teses: Um esquema gen�rico do m�todo cient�fico, inclusive ensinado nas escolas, normalmente segue uma ordem parecida com esta: perguntas>hip�teses>teste>resultado. Perguntas costumam vir da simples observa��o, explica Ayanda Lima, bi�loga e professora de ensino m�dio em Goi�s. Pode ser algo simples, como observar que as folhas de uma �rvore s�o verdes e perguntar: por que elas t�m essa cor? Da� v�m as hip�teses, poss�veis explica��es a serem averiguadas, como: ser� que elas ficam verdes porque tem algo dentro das plantas que as deixa assim?

- Teste, m�todo e resultados: Em seguida, vem um teste, que em alguns casos � um experimento em laborat�rio — mas nem sempre, dependendo da �rea ou objeto de pesquisa (a antropologia, por exemplo, desenvolveu ao longo tempo o m�todo cl�ssico da etnografia). O teste exige um m�todo planejado e, de prefer�ncia, avaliado, aceito e capaz de ser repetido por outros cientistas. No exemplo das folhas verdes, um teste seria macer�-las e depois analisar, com microsc�pio, seus componentes. Spoiler! Como o ac�mulo de pesquisas j� nos mostrou, um teste como esse revela que h� organelas nas c�lulas vegetais, os cloroplastos, que d�o essa colora��o �s plantas. Assim, depois de um teste, pode haver um resultado satisfat�rio como esse — que, com o ac�mulo de pesquisas semelhantes, forma um conjunto de evid�ncias; mas tamb�m podem vir resultados que n�o correspondem � hip�tese inicial, no entanto contribuem tamb�m para se pensar em pesquisas com novos caminhos.

- Teorias: Trata-se de um conjunto de evid�ncias maior, n�o apenas amplamente aceito pela comunidade cient�fica, mas uma refer�ncia para ela — como a Teoria do Big Bang para a cria��o do Universo e a Teoria da Evolu��o na biologia. As teorias conseguem explicar v�rias situa��es e exemplos relacionados. Por mais dif�cil que seja, teorias podem eventualmente ser superadas.

Para Jarbas Barbosa, m�dico brasileiro e diretor-assistente da Organiza��o Pan-Americana de Sa�de (Opas), bra�o regional da OMS nas Am�ricas, mudar diante de melhores evid�ncias cient�ficas � "absolutamente esperado" — ainda mais em uma pandemia como a atual, causada por uma doen�a nova como � a covid-19.

"Estamos tratando de uma doen�a nova, completamente diferente de qualquer coisa que a gente viu antes nos �ltimos 100 anos na sa�de p�blica. Com essa caracter�stica de disseminar r�pido e produzir muitos casos graves, � a primeira que temos em 100 anos", destaca Barbosa, m�dico sanitarista e epidemiologista e doutor em sa�de coletiva pela Universidade de Campinas (Unicamp).

"Claro que em uma situa��o como essa, adaptar, mudar recomenda��es, � absolutamente esperado. O inesperado seria o contr�rio. Se voc� pegar o que se dizia em janeiro e o que se diz agora, quem n�o mudou ou adaptou foi s� teoria da conspira��o — eles continuam pensando exatamente igual. Mas quem se baseia em ci�ncia viu em seis meses de pandemia coisas absolutamente inovadoras."

O diretor-assistente da Opas menciona como exemplos teorias da conspira��o de influ�ncia da China na OMS, acusa��o frequente partindo dos EUA; ou vice-versa. Ele destaca, entretanto, que a estrutura da organiza��o "garante decis�es t�cnicas e prote��o � press�o de pa�ses em particular" — como a exist�ncia de um setor de controle de qualidade das recomenda��es e estudos produzidos pela entidade; a exig�ncia de declara��o de conflito de interesses em reuni�es de alto escal�o; uma rede com mais de 800 centros colaboradores em todo o mundo, como universidades e secretarias de sa�de no Brasil; e a pr�pria assembleia mundial da sa�de, com mais de 190 pa�ses com votos equivalentes.

"�s vezes vejo coment�rios como se a OMS fosse uma for�a de ocupa��o, que poderia ter entrado na China… Isso � fic��o cient�fica. Nenhum pa�s vai abrir m�o da sua soberania para nenhum organismo internacional", afirma. "No limite do que � poss�vel, a OMS tem mecanismos de prote��o contra influ�ncias bem estabelecidos."

Apesar de a entidade afirmar sua independ�ncia, isso n�o foi suficiente para impedir que o presidente Donald Trump anunciasse a retirada dos EUA da OMS, acusando-a de sofrer influ�ncia desmedida da China e de ter falhado no combate ao coronav�rus. Entretanto, apesar de ter sido formalmente iniciada, a sa�da dos Estados Unidos da OMS n�o necessariamente vai se concretizar.

Mudan�a de recomenda��o sobre uso generalizado de m�scaras

A OMS classificou a crise sanit�ria causada pelo coronav�rus como uma pandemia — dissemina��o mundial e simult�nea de uma nova doen�a — em mar�o. Desde ent�o, a organiza��o, um organismo multilateral vinculado �s Na��es Unidas, mudou por exemplo sua posi��o em rela��o ao uso generalizado de m�scaras contra a covid-19. At� junho, a entidade afirmava n�o haver evid�ncias cient�ficas suficientes para dizer que pessoas saud�veis deveriam usar o item — que deveria, sim, ser prioridade para pessoas doentes e profissionais de sa�de.

Mas, naquele m�s, a OMS anunciou que, mediante novas evid�ncias cient�ficas avaliadas por um comit� e a considera��o de prefer�ncias individuais e fatores sociais, como a dificuldade de realiza��o do distanciamento f�sico, o uso disseminado de m�scaras passou a ser encorajado.

Mesmo assim, o documento que respaldou a novidade � modesto em rela��o ao uso de m�scaras como medida de prote��o: "No momento, o uso generalizado de m�scaras por pessoas saud�veis em contextos comunit�rios ainda n�o � respaldado por evid�ncias cient�ficas diretas ou de alta qualidade, e existem poss�veis benef�cios e riscos a serem considerados (...)".

Jarbas Barbosa afirma que, em todo esse per�odo, a organiza��o manteve uma posi��o: a preocupa��o de apontar que apenas o uso de m�scara � insuficiente como medida preventiva.

"Do que sab�amos at� o come�o do ano, n�o havia muitas evid�ncias sobre o uso de m�scaras — no caso da influenza, as evid�ncias existentes falavam que ela praticamente n�o tinha muita import�ncia. Agora, j� temos evid�ncias de que em determinadas circunst�ncias, principalmente em ambientes com aglomera��o quase natural, como transporte p�blico e lojas, o uso de m�scara pode ter um papel. Ent�o, v�rias coisas surgiram neste per�odo", lembra Barbosa, que j� foi presidente da Ag�ncia Nacional de Vigil�ncia Sanit�ria (Anvisa) entre 2015 e 2018.

"Mas mesmo hoje, quando a gente faz revis�o sobre as m�scaras, n�o encontra evid�ncias fortes para recomendar o uso. Continuamos com a preocupa��o de que as pessoas achem que s� com aquilo est�o protegidas. O mau uso de m�scara — a pessoa que toca muito, que faz o uso da mesma m�scara uma semana seguida — pode ser at� um fator agravante. Nas �ltimas recomenda��es, a OMS sugere que os pa�ses que est�o adotando (a orienta��o) fa�am estudos para que possamos construir evid�ncias mais robustas."

Como tamb�m mostrou a BBC News Brasil em junho, uma fala da epidemiologista Maria Van Kerkhove durante coletiva de imprensa da OMS gerou confus�o no p�blico e rea��es de especialistas apontando que a fala foi mal colocada.

Van Kerkhove afirmou que era "muito raro" que pessoas assintom�ticas transmitissem a doen�a, mas depois a organiza��o precisou esclarecer que ela estava se referindo a pessoas realmente assintom�ticas — n�o incluindo pessoas pr�-sintom�ticas, por exemplo. O posicionamento oficial da organiza��o diz que revis�o da literatura cient�fica mostra que os casos assintom�ticos poderiam variar entre 6% e 41% dos casos de contamina��o — ou seja, ainda h� grande incerteza sobre qual a propor��o de casos assintom�ticos entre os contaminados.

Cloroquina, Lancet e OMS

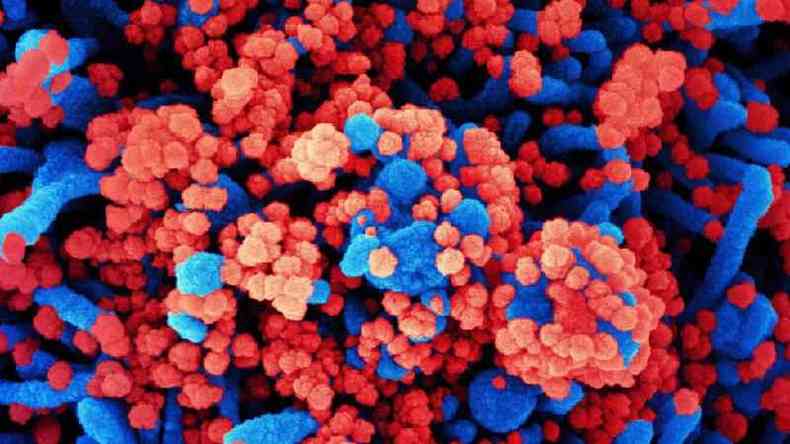

Outro epis�dio de grande repercuss�o nesta pandemia envolvendo a OMS foi relacionada aos estudos com a cloroquina e hidroxicloroquina — um derivado mais brando da primeira. Estes medicamentos s�o usados hoje, respectivamente, para tratar mal�ria; e, no caso da hidroxicloroquina, reumatoide, l�pus e outras doen�as autoimunes.

Inicialmente, a hidroxicloroquina foi escalada para o projeto Solidarity, da OMS, que est� conduzindo estudos cl�nicos com potenciais tratamentos para a covid-19 em diversos pa�ses. No entanto, a organiza��o anunciou em julho que, seguindo recomenda��o do conselho diretivo do projeto, os testes com a droga foram definitivamente descontinuados.

"Resultados parciais (do projeto Solidarity) comprovaram o que v�rios outros estudos consistentes j� tinham mostrado: em pacientes hospitalizados, a hidroxicloroquina n�o traz nenhum benef�cio e tem um risco, ainda que raro, de produzir arritmia card�aca. Em um estudo, voc� n�o pode piorar — medicamente, � inaceit�vel. Este comit� diretivo tem o papel de revisar tudo o que � informa��o, como em rela��o � seguran�a (do medicamento). Ent�o, n�o � que a OMS 'mudou de opini�o' — ela agiu como deveria agir", afirma o diretor-assistente da Opas.

Mas, antes que a OMS decidisse definitivamente retirar a hidroxicloroquina do Solidarity, houve uma grande pedra no meio do caminho envolvendo outra marca de renome — a revista cient�fica Lancet, considerada o segundo peri�dico com maior fator de impacto (m�trica composta por v�rios indicadores da influ�ncia de uma publica��o cient�fica) no mundo, atr�s apenas do New England Journal of Medicine, segundo o relat�rio Journal Citation Reports 2018, da consultoria Clarivate Analytics.

Em 22 de maio, foi publicado no Lancet um artigo do tipo observacional (entenda a defini��o abaixo) que afastou os benef�cios do tratamento de covid-19 com a cloroquina e hidroxicloroquina usando informa��es de 96 mil pacientes em v�rios pa�ses, coletadas em uma base de dados da empresa Surgisphere.

Logo ap�s a publica��o, a OMS anunciou a suspens�o — naquele momento, ainda tempor�ria — do estudo com hidroxicloroquina no Solidarity.

Entretanto, no in�cio de junho, veio um novo contratempo: os autores solicitaram a retrata��o de seu pr�prio artigo ao Lancet, um procedimento raro mas previsto nos protocolos de peri�dicos renomados quando h� algum tipo de m� conduta, fraude ou erro detectado.

Ap�s a publica��o em maio, outros pesquisadores n�o envolvidos no estudo cobraram mais detalhes sobre os dados da Surgisphere, ao que os autores contrataram auditores independentes para atender � cobran�a dos colegas. No entanto, a empresa se recusou a fornecer o conjunto de dados completo, pois isso violaria contratos com clientes e o compromisso com a confidencialidade.

Assim, os autores escreveram ao Lancet que n�o poderiam garantir mais a qualidade dos dados prim�rios — os dos milhares de pacientes envolvidos em testes com a cloroquina e hidroxicloroquina.

Para a matem�tica Tatiana Roque, coordenadora do F�rum de Ci�ncia e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o epis�dio do Lancet reflete um descompasso que pode acontecer entre a press�o por respostas, como vemos na atual pandemia; e o tempo "natural" da ci�ncia, que por vezes precisa de anos, d�cadas e at� s�culos para avan�ar.

"O que aconteceu com o Lancet chama a aten��o justamente porque, por conta da pressa, alguns crit�rios (de rigor cient�fico) n�o foram observados: a origem e confiabilidade dos dados. Se para dar respostas r�pidas a ci�ncia queimar etapas, atropelar a temporalidade necess�ria para gerar resultados s�lidos, pode acabar sendo pior — quando um resultado precisa ser revisto, por exemplo", avalia Roque, tamb�m doutora em hist�ria das ci�ncias e epistemologia.

Natalia Pasternak concorda. Ela avalia que potenciais rem�dios e vacinas, que em condi��es normais podem levar anos e at� d�cadas para serem desenvolvidos, testados e aprovados para uso, est�o no caso da covid-19 j� sendo acelerados a uma velocidade talvez nunca antes vista. E isto, �s vezes, beira a riscos.

"Nem sempre d� tempo de fazer padr�o ouro (ou m�ximo) — inclusive muitos estudos est�o sendo feitos sem duplo cego, sem placebo. Pela pressa, a gente j� est� perdendo o rigor. Mas a gente n�o pode perder tanto o rigor a ponto de a resposta ser in�til", aponta a bi�loga.

"Na �rea de vacinas, h� muita preocupa��o com a pressa. Porque com vacina, voc� n�o pode errar — milh�es de pessoas v�o receber as doses. E elas j� est�o sendo desenvolvidas em tempo recorde, principalmente por ter muita gente trabalhando junto. A gente n�o pode se dar o luxo de errar, porque estamos vivendo um ambiente mundial de desconfian�a das vacinas."

O rigor exigido hoje de vacinas e rem�dios, lembra Pasternak, n�o existia quando a penicilina foi usada na Segunda Guerra Mundial — este � um exemplo frequente apresentado como argumento por quem defende o uso da cloroquina contra a covid-19, fazendo uma analogia entre a urg�ncia do conflito b�lico com a pandemia do coronav�rus.

"Gosto muito deste exemplo da penicilina. Naquela �poca, realmente, nem se fazia estudo cl�nico controlado. A penicilina foi testada em camundongos, mas o tamanho do efeito foi tal que n�o poderia ser ignorado — simplesmente, todos os animais tratados com penicilina sobreviveram, e todos que n�o foram, morreram. Se voc� tem uma pessoa entre a vida e a morte e um rem�dio que funcionou 100% em camundongos, manda ver. N�o podemos esquecer, por�m: quantos soldados morreram porque eram al�rgicos a penicilina, como foi descoberto depois?", questiona.

"E, para a covid-19, pode n�o haver tratamento espec�fico, mas ningu�m est� jogado � pr�pria sorte. Existe protocolo de atendimento, com suporte de oxig�nio, ventila��o mec�nica, entre outros", diz, criticando a analogia da atual pandemia com uma guerra.

Como s�o feitos os estudos na �rea m�dica

As defini��es se baseiam em um guia da Academia de Ci�ncias M�dicas do Reino Unido feito com o objetivo de melhorar a comunica��o entre institui��es de pesquisa e jornalistas, trazendo um sistema de classifica��o de tipos de pesquisa e suas explica��es — documento que usamos frequentemente aqui, na BBC News Brasil.

- Estudo observacional: Autor investiga se X est� correlacionado a Y, n�o sendo capaz de demonstrar causa e efeito pois n�o h� manipula��o de vari�veis — diferente de um estudo do tipo RCT, por exemplo.

- Estudo cl�nico randomizado controlado, o RCT (randomised controlled trial, em ingl�s): Experimento que envolve pacientes (cl�nico), divididos aleatoriamente (randomizado) em um grupo que recebe o tratamento testado; e um grupo de controle, que n�o recebe o item testado — mas sim um placebo ou tratamento diferente. Experimentos assim podem ter ainda a caracter�stica de ter "duplo cego", quando nem pesquisadores nem participantes sabem quem est� em qual grupo. Estudos RCT s�o considerados o "padr�o ouro" em pesquisas com rem�dios e vacinas.

O papel dos 'experts' e da m�dia

Tatiana Roque, que al�m de pesquisadora tem tamb�m passagem pela pol�tica, tendo sido candidata a deputada federal em 2018 pelo PSOL, acrescenta que o caso da cloroquina ensina mais uma coisa: a confus�o entre ci�ncia, pol�tica e experts — especialistas que frequentemente opinam na m�dia e aconselham governos para embasar decis�es.

"A cloroquina mostrou uma confus�o entre esses tr�s �mbitos, porque eles t�m temporalidades muito diferentes. Era completamente imposs�vel ter resultados sobre a cloroquina a tempo do que exigia a press�o pol�tica. Mas acabou sendo muito urgente ter resultados r�pidos, porque presidentes como Trump e Bolsonaro estavam defendendo o rem�dio para tratamento da covid-19. Os protocolos de estudos cl�nicos foram atropelados", diz Roque, que aponta, neste caso, o m�dico franc�s Didier Raoult no papel do expert — que vem defendendo o uso da cloroquina no tratamento de covid-19.

"Muitas vezes, um especialista individualmente vai defender pontos que n�o s�o validados pela comunidade cient�fica. N�o adianta colocar um especialista contra o outro como se fossem opini�es pessoais. � preciso pensar nas institui��es e na comunidade que validam este conhecimento."

Publica��es cient�ficas

- Peer review, ou revis�o dos pares: Etapa comum antes da publica��o de um artigo em peri�dico, em que o material � avaliado de forma independente por pesquisadores da �rea, que recomendam sua rejei��o ou aceita��o — muitas vezes, nesse caso, com pedidos de altera��o. A independ�ncia � garantida, por exemplo, por plataformas de envio de trabalhos que impedem a identifica��o dos autores e avaliadores.

- Preprint, ou pr�-publica��o: Como est� sendo visto frequentemente na atual pandemia, h� plataformas na internet para envio de preprints, ou seja, artigos que n�o passaram ainda pelo processo completo de avalia��o dos pares e publica��o em um peri�dico. Segundo a bi�loga Natalia Pasternak, os preprints t�m uma fun��o de comunica��o entre os cientistas — para que uns saibam o que outros est�o produzindo, por exemplo, podendo levar a colabora��es —, entretanto muitas vezes tendo o objetivo desviado quando lidos e divulgados pela m�dia e pelo p�blico leigo.

- Conflitos de interesse: Peri�dicos renomados costumam ter regras para tentar blindar press�es como, por exemplo, a de uma empresa farmac�utica interessada que uma droga em teste tenha bons resultados e, por outro lado, efeitos colaterais mostrando-se insignificantes. Um dos principais mecanismos para isso � a declara��o de conflitos de interesse, um campo preenchido por autores e publicado no artigo em que estes apresentam eventuais financiamentos recebidos para pesquisa, expondo o nome dos financiadores e a forma com que eles interferiram no estudo.

A participa��o e valida��o entre colegas, na comunidade cient�fica, acontece a todo momento na rotina de um pesquisador. Para se entrar em um mestrado ou doutorado, e depois, para defender uma disserta��o ou tese, h� sempre bancas de pesquisadores para avaliar o trabalho do candidato. O mesmo acontece para algu�m concorrendo a uma vaga de professor em alguma universidade. Um artigo publicado em peri�dico ou apresentado em um congresso frequentemente precisa passar antes pela avalia��o de pares.

E, em todos tipos de publica��o, de um artigo a uma tese, s�o presen�as certas o chamado "estado da arte" — a apresenta��o de estudos anteriores naquela �rea ou assunto — e as refer�ncias bibliogr�ficas, uma forma de destacar e refor�ar pesquisas j� feitas por outros estudiosos.

Ao falar da diferen�a entre pesquisadores atuando individualmente ou em "comunidade", Roque menciona um v�deo que � um queridinho entre cientistas e pessoas que trabalham com divulga��o cient�fica — um epis�dio do programa Last Week Tonight, do comediante brit�nico John Oliver, em que ele brinca com a propor��o de cientistas que concordam haver evid�ncias do papel humano nas mudan�as clim�ticas, versus os chamados negacionistas.

O apresentador est� na bancada com um representante de cada "lado" quando, de repente, em nome de um "debate estatisticamente representativo sobre as mudan�as clim�ticas", convida mais 96 cientistas que reconhecem o papel humano nas mudan�as clim�ticas — ou seja, mostrando que n�o h� dois lados com mesmo peso sobre a quest�o, mas sim a preponder�ncia de uma mesma avalia��o entre os cientistas.

A cientista diz que a m�dia deve estar atenta � coloca��o dos experts e tamb�m para a cobertura de ci�ncia a longo prazo.

"Espera-se dos experts que eles enunciem certezas — ningu�m chama um especialista para falar 'n�o sei' na TV. Mas � mais interessante que o especialista seja aquele que ajude a refletir, e menos algu�m que v� dar respostas", sugere Roque.

"Tamb�m � importante que a m�dia fa�a um trabalho de divulga��o cient�fica de longo prazo — e n�o apenas na hora da pandemia. � importante passar para o p�blico o gosto pela ci�ncia, mostrar que ela tem uma hist�ria longa — em vez da afirma��o de certezas absolutas, o que passa uma imagem �s vezes arrogante."

"Na verdade, a especificidade da ci�ncia � ter m�todos para lidar com as incertezas. Ela n�o elimina a incerteza. M�todo confi�veis v�o sendo formados ao longo do tempo, validados e protocolados por uma comunidade ampla; seus resultados podem ser reproduzidos no ambiente ou em outras pesquisas. Mas a ci�ncia n�o enuncia certezas absolutas."

Natalia Pasternak tamb�m brinca que n�o existe cientista "a favor ou contra" a cloroquina — "o que tem s�o as evid�ncias", diz.

"Se for um bom cientista, ele vai saber analisar essas evid�ncias", aponta Pasternak, que aproveita para recomendar, para cientistas ou n�o, o livro O mundo assombrado pelos dem�nios, do bi�logo e astrof�sico Carl Sagan — segundo ela, "um dos melhores livros que ensina a pensar de forma cient�fica".

Parece mas n�o �

- Correla��o: Trata-se de uma conex�o entre duas coisas, mas n�o necessariamente com causalidade. "S�o eventos que acontecem de forma concomitante e d�o a impress�o de causa e efeito, principalmente se uma coisa acontece antes da outra — como observar que o galo canta logo antes do nascer do sol e deduzir que o sol s� nasce porque o galo cantou", brinca Natalia Pasternak, dando o exemplo de uma correla��o que poderia equivocadamente ser tomada como uma rela��o de causalidade. Ela, ali�s, recomenda o site e um livro intitulados Spurious Correlations, ou em portugu�s, "correla��es esp�rias". Seu autor, Tyler Vigen, ficou famoso ao criar diversos gr�ficos divertidos com aparente causalidade, mas que n�o t�m nada a ver, como o n�mero de pessoas afogadas em piscinas relacionado ao n�mero de filmes em que Nicolas Cage atuou; e a taxa de div�rcios no Estado do Maine associada ao consumo de margarina.

- Causalidade: Aparentemente, � algo simples — um evento X causa Y, ou seja, Y � uma consequ�ncia de X. Mas, para ir al�m da correla��o, � preciso coletar dados e fornecer evid�ncias descrevendo esta conex�o de causa e efeito. Por exemplo, h� v�rias correla��es entre tipos de c�ncer e estilo de vida, como na alimenta��o, pr�tica de esportes e estresse. Mas como provar causalidade? No caso do tabagismo e c�ncer de pulm�o, foi assim: nos EUA, come�ou-se a observar que a curva de cigarros fumados por pessoa no pa�s acompanhava o padr�o da taxa de mortes por c�ncer de pulm�o. Quando uma crescia, a outra tamb�m. Depois, isso foi associado a outras evid�ncias, como a de que pelo menos 70 subst�ncias qu�micas presentes na fuma�a do cigarro causaram c�ncer em cobaias no laborat�rio ou em humanos. Assim, uma conex�o de causalidade foi demonstrada.

Jarbas Barbosa, ao mesmo tempo, considera problem�tica a postura de alguns m�dicos no Brasil. O sanitarista conta ter se surpreendido, na pandemia, com m�dicos brasileiros postando protocolos de tratamento no Facebook ou v�deos no Instagram recomendando medicamentos ainda n�o validados pela comunidade cient�fica.

Como mostrou recentemente a BBC News Brasil, entidades m�dicas no pa�s est�o preocupadas com esse comportamento de profissionais nas redes sociais na atual pandemia de covid-19.

"Deveria estar mais presente no curr�culo de m�dicos brasileiros a separa��o do que � evid�ncia do que � informa��o aned�tica", conclui Barbosa.

A ci�ncia est� ao alcance de todos

Mas, antes do conhecimento especializado que se obt�m nas faculdades, h� um lugar em que o m�todo cient�fico pode e deve ser ensinado: as escolas.

Doutora em biologia celular, a professora Ayanda Lima bem sabe disso — ela d� aulas de ci�ncias no ensino fundamental e de biologia no ensino m�dio e j� foi destaque, junto com seus alunos do Centro de Ensino em Per�odo Integral (Cepi) Dom Veloso, escola estadual em Itumbiara (GO), em premia��es nacionais para projetos cient�ficos em escolas. No caso de trabalhos desenvolvidos sob sua orienta��o, j� foram destaque em pr�mios por exemplo um tijolo ecol�gico de alta durabilidade e um biofertilizante feito com soro de leite bovino reutilizado.

"N�o � clich�, n�o � utopia: a ci�ncia realmente � para todos", disse � BBC News Brasil, por telefone.

"A metodologia cient�fica pode ser aplicada por qualquer pessoa, independentemente da faixa et�ria e classe social. Todo mundo � capaz de observar uma problem�tica e levantar hip�teses", afirma, lembrando que o conhecimento antigo e popular tamb�m pode ser cient�fico.

"Por exemplo, quem cria aves e coloca uma galinha poedeira para cruzar com um galo bom, buscando uma linhagem muito boa — a pessoa observou, experimentou e viu que dava bons resultados. Isso � ci�ncia. Ou quando voc� pergunta para uma pessoa se a mandioca dela cozinha bem e pede uma rama — ou seja, eu quero uma reprodu��o de um produto igual �quele."

Das salas de aula, a professora aprendeu que na verdade � importante sair delas — para que o aprendizado dos livros se conecte com a observa��o e seja impulsionado pela curiosidade. Isso pode acontecer tanto em laborat�rios quanto em uma simples volta na �rea externa da escola, onde tudo � pass�vel de observa��o — de plantas a formigas e cupins.

O antrop�logo Gersem Baniwa, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), tamb�m lembra do valor do conhecimento n�o s� dito popular — mas tamb�m daqueles saberem que v�m de outros lugares, povos e tempos algo distantes da origem europeia e racional que a ci�ncia dominante carrega.

Sua posi��o � de quem vive esse encontro — e �s vezes desencontros — na pele.

"A ci�ncia de hoje, em grande medida, est� fundamentada no racionalismo cartesiano, em uma vis�o positivista do homem. Isso de alguma maneira condiciona as possibilidades da pr�pria ci�ncia. Podemos perceber isso sobretudo quando vivemos outras l�gicas, como � meu caso: estudei a ci�ncia 'euroc�ntrica' para me formar, mas tamb�m guio minha percep��o do mundo com a l�gica ind�gena, do meu povo Baniwa", conta o cientista social, graduado em filosofia e mestre e doutor em antropologia pela Universidade de Bras�lia (UnB).

"Sim, claro, a ci�ncia ocidental, eurocentrada, tem sua import�ncia — at� porque suas conquistas s�o gigantescas, dignas de comemora��o civilizat�ria, n�o tenho a menor d�vida", diz, mencionando seu contato, nos �ltimos anos, tamb�m com filosofias orientais, negras e neoafricanas.

"Mas quando percebemos essa pluralidade de perspectivas, acho fant�stico: � isso que forma a grande ci�ncia, esta sim a ci�ncia universal. Se pens�ssemos na complementaridade entre elas, quem sabe ganhar�amos velocidade para compreender mais o mundo."

O antrop�logo exemplifica como a perspectiva de seu povo difere da vis�o dominante de uma doen�a como a covid-19 — enquanto esta, representada pela medicina ocidental, tende a focar no elemento biol�gico (o v�rus em si), a perspectiva ind�gena � mais hol�stica ao considerar fatores espirituais e comunit�rios do adoecimento.

E, ainda que reconhe�a que a ci�ncia eurocentrada formou um m�todo que se destaca por seu rigor, sobretudo ao se fechar em experimentos dentro de laborat�rios, Baniwa lembra que saberes milenares tamb�m t�m caracter�sticas dessa ci�ncia dominante.

"Como o paj� chega ao seu dom�nio de conhecimento? S�o d�cadas (de aprendizado). O saber ind�gena de modo geral � resultado de longos anos de hist�ria — de observa��o, experimenta��o, comprova��o, contrapontos. Os �ndios conhecem hoje plantas que matam — s�o resultado de experimenta��es", aponta.

J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!