O c�ncer levanta uma infinidade de quest�es para os bi�logos, muitas delas ainda sem resposta. Como podemos explicar as origens da doen�a? Por que � t�o dif�cil de curar? Por que a vulnerabilidade ao c�ncer persiste na maioria dos organismos multicelulares?

Os enfoques baseados na explica��o dos mecanismos dessa doen�a e na pesquisa cl�nica n�o s�o suficientes para abordar essas perguntas.

- Coronav�rus: o estranho caso da cura de um linfoma ap�s infec��o por covid-19

- A descoberta sobre o sistema imunol�gico que pode ajudar a combater todos os tipos de c�ncer

H� alguns anos, o esfor�o conjunto de bi�logos evolucionistas e oncologistas vem fomentando reflex�es que se traduzem em avan�os transversais ben�ficos para ambas as disciplinas, ao mesmo tempo que mudam nossa compreens�o da doen�a.

Como a evolu��o dos organismos multicelulares abre caminho para o c�ncer

O c�ncer afeta todo o reino animal multicelular. A raz�o � que se trata de uma doen�a ancestral relacionada ao aparecimento de metazo�rios (animais compostos por v�rias c�lulas, diferentemente dos protozo�rios que s�o formados por uma �nica c�lula), h� mais de 500 milh�es de anos.

O aparecimento de organismos t�o complexos exigiu o desenvolvimento de altos n�veis de coopera��o entre a variedade de c�lulas que os comp�em.

Na verdade, essa coopera��o � sustentada por comportamentos complementares e altru�stas, em particular pela apoptose ou suic�dio celular (pelo qual uma c�lula ativa sua autodestrui��o ao receber um determinado sinal) e pela ren�ncia � reprodu��o direta por parte de toda c�lula que n�o seja uma c�lula sexual.

Ou seja, a evolu��o para entidades multicelulares est�veis %u200B%u200Bfoi produzida pela sele��o de adapta��es que, por um lado, facilitavam o funcionamento coletivo e, por outro, reprimiam os reflexos unicelulares ancestrais.

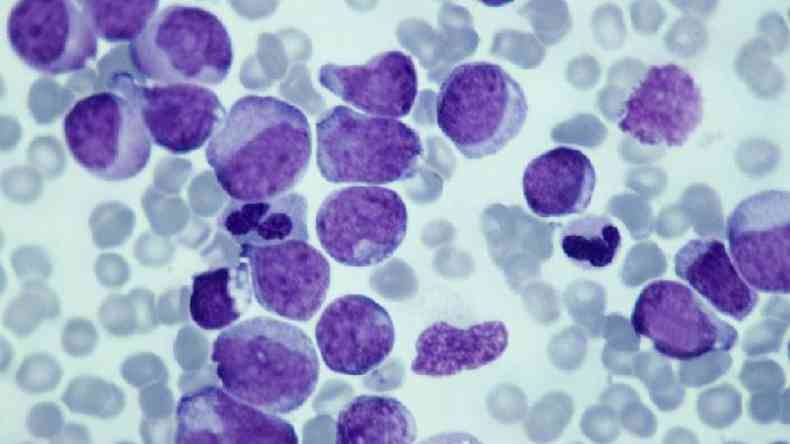

O c�ncer representa uma ruptura dessa coopera��o multicelular, seguida pela aquisi��o de adapta��es que permitem que essas c�lulas "renegadas" se aperfei�oem em seu pr�prio modo de vida.

Em outras palavras, as c�lulas malignas come�am a "trapacear".

Podem fazer isso por terem sofrido muta��es gen�ticas (modifica��es na sequ�ncia dos genes) ou epigen�ticas (modifica��es que alteram a express�o dos genes e que, al�m de transmiss�veis, s�o revers�veis, ao contr�rio das muta��es gen�ticas), ou ainda ambas, o que confere a elas um valor seletivo mais alto em compara��o com as c�lulas de comportamento cooperativo.

Pode consistir, por exemplo, em vantagens de crescimento, multiplica��o, etc.

Da mesma forma, � imperativo que as c�lulas que carregam essas modifica��es se situem em um microambiente favor�vel � sua prolifera��o.

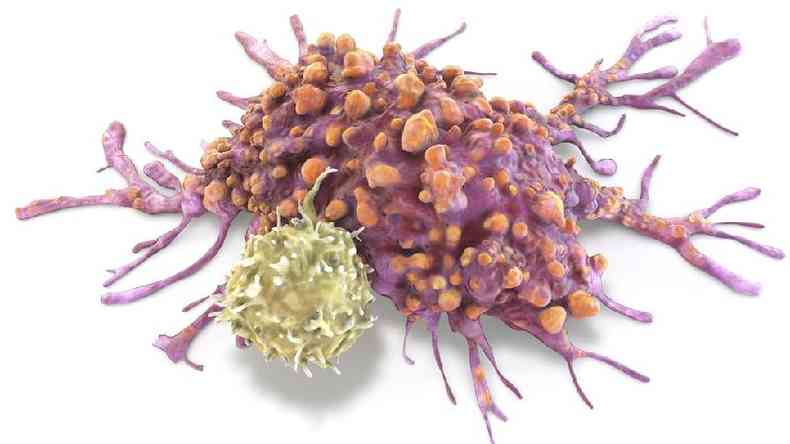

Se essas "rebeli�es celulares" n�o s�o suprimidas adequadamente pelos sistemas de defesa do corpo (como o sistema imunol�gico), a abund�ncia de c�lulas cancerosas pode aumentar localmente.

Consequ�ncia: os recursos se esgotam e essas c�lulas podem iniciar ent�o comportamentos individuais ou coletivos de dispers�o e coloniza��o em dire��o a novos �rg�os, as conhecidas met�stases, respons�veis lamentavelmente %u200B%u200Bpela maioria das mortes por c�ncer.

Dessa forma, em poucos meses ou anos, uma �nica c�lula cancerosa pode gerar um "ecossistema" complexo e estruturado, o tumor s�lido (compar�vel a um �rg�o funcional), assim como met�stases mais ou menos disseminadas pelo organismo.

Um aspecto intrigante dessa doen�a consiste no n�mero significativo de semelhan�as entre os atributos das c�lulas cancerosas provenientes de diferentes �rg�os, indiv�duos e at� esp�cies, o que sugere que os processos que acontecem em cada caso s�o semelhantes.

Por�m, cada c�ncer evolui como uma nova entidade, j� que, tirando os c�nceres transmiss�veis mencionados anteriormente, os tumores sempre desaparecem junto com seus hospedeiros, sem transmitir suas inova��es gen�ticas nem fenot�picas.

Ent�o, como explicar essas semelhan�as?

Persist�ncia do c�ncer ao longo do tempo evolutivo

Do ponto de vista evolutivo, h� duas hip�teses que podem explicar o surgimento do c�ncer e a semelhan�a de seus atributos.

A teoria do atavismo explica o c�ncer como um retorno �s capacidades anteriores das c�lulas, entre as quais se encontra a libera��o de um mecanismo de sobreviv�ncia excelentemente preservado, sempre presente em todas as c�lulas eucari�ticas e, portanto, em todos os organismos multicelulares.

Acredita-se que a sele��o desse antigo mecanismo tenha ocorrido durante o per�odo Pr�-Cambriano, que come�ou h� 4,55 bilh�es de anos e terminou h� 540 milh�es de anos.

Durante esse per�odo, que viu surgir a vida em nosso planeta, as condi��es ambientais eram muito diferentes das de hoje e, muitas vezes, desfavor�veis.

As for�as seletivas que atuavam sobre os organismos unicelulares favoreceram as adapta��es para a prolifera��o celular.

Algumas dessas adapta��es, selecionadas ao longo da vida unicelular, permaneceram para sempre presentes, mais ou menos ocultas em nossos genomas.

Quando sua express�o escapa dos mecanismos de controle, come�a uma luta entre os tra�os unicelulares ancestrais e os tra�os multicelulares atuais — e � a� que pode surgir um c�ncer.

Al�m disso, esta hip�tese tamb�m poderia explicar por que as c�lulas cancerosas se adaptam t�o bem a ambientes �cidos e pobres em oxig�nio (an�xicos), uma vez que essas condi��es eram comuns no per�odo Pr�-Cambriano.

A segunda hip�tese envolve um processo de sele��o som�tica — as c�lulas som�ticas agrupam todas as c�lulas de um organismo com exce��o das c�lulas sexuais —, que leva a uma evolu��o convergente, ou seja, ao aparecimento de tra�os an�logos.

Esta hip�tese sugere que o surgimento dos tra�os celulares que caracterizam as c�lulas "trai�oeiras" passa por uma forte sele��o cada vez que um novo tumor aparece, independentemente de quais sejam as causas imediatas desses tra�os.

Esses processos de sele��o som�tica, ao ocorrer em ambientes regidos em grande parte pelas mesmas condi��es ecol�gicas (como as que reinam dentro de organismos multicelulares), levariam a uma evolu��o convergente.

Isso poderia explicar as semelhan�as que observamos por meio da diversidade do c�ncer. N�o podemos esquecer que s� vemos c�nceres que conseguem se desenvolver, mas n�o sabemos quantos "candidatos" fracassaram ao n�o conseguir adquirir as adapta��es necess�rias no momento certo.

Essas duas hip�teses n�o s�o excludentes: o reaparecimento de um mecanismo ancestral pode ser seguido por uma sele��o som�tica que culmina em uma evolu��o convergente.

Seja qual for a raz�o da origem do c�ncer, h� uma quest�o que permanece sem resposta: se essa doen�a costuma causar a morte do hospedeiro, por que a sele��o natural n�o foi mais eficaz em tornar os organismos multicelulares completamente resistentes ao c�ncer?

Incid�ncia de c�ncer n�o � maior em animais grandes

Os mecanismos de supress�o do c�ncer s�o numerosos e complexos. Cada divis�o celular pode causar muta��es som�ticas que alteram os mecanismos gen�ticos que controlam a prolifera��o celular, a repara��o do DNA e a apoptose, afetando assim o controle do processo de forma��o do c�ncer (carcinog�nese).

Se cada divis�o celular envolve uma certa probabilidade de produzir uma muta��o cancer�gena, o risco de desenvolver c�ncer deveria ser em fun��o do n�mero de divis�es celulares ao longo da vida de um organismo.

No entanto, as esp�cies de grande porte e que vivem mais n�o t�m mais c�ncer do que as pequenas, que vivem menos tempo.

Nas popula��es naturais de animais, a frequ�ncia de c�ncer varia, em geral, entre 0% e 40% para todas as esp�cies estudadas — e n�o h� rela��o com a massa corporal.

Em elefantes e camundongos, s�o observados n�veis de preval�ncia bastante semelhantes de c�ncer, apesar de os elefantes desenvolverem muito mais divis�es celulares ao longo de suas vidas do que os camundongos.

Esse fen�meno � conhecido como "paradoxo de Peto".

A explica��o para esse paradoxo est� no fato de que as for�as evolutivas selecionaram mecanismos de defesa mais eficazes nos animais grandes do que nos pequenos, o que permite reduzir o risco associado ao c�ncer devido ao aumento do tamanho.

Por exemplo, os elefantes t�m vinte c�pias do gene supressor de tumores TP53, enquanto os humanos disp�em de apenas duas.

Encontramos exce��es not�veis %u200B%u200Ba essa tend�ncia geral, como o caso de esp�cies de pequeno porte com longevidade fora do normal. Essas esp�cies tamb�m dificilmente desenvolvem c�ncer.

Um bom exemplo � o do rato-toupeira-pelado (Heterocephalus glaber), uma esp�cie cujos indiv�duos vivem muito tempo (esp�cie longeva) e n�o desenvolvem tumores espont�neos, com exce��o de alguns casos de c�ncer detectados de forma circunstancial.

Uma doen�a que se manifesta tardiamente

Lembremos tamb�m que a efic�cia das defesas contra o c�ncer diminui uma vez que os organismos realizam o essencial a sua reprodu��o, j� que as press�es evolutivas s�o menores nessa fase da vida.

Essa perda de efic�cia, junto com o ac�mulo de muta��es ao longo do tempo, explica por que a maioria dos c�nceres (mama, pr�stata, pulm�o, p�ncreas...) aparece na segunda metade da vida.

Uma das principais implica��es evolutivas � que se, a partir de uma perspectiva darwiniana, o c�ncer n�o � uma preocupa��o relevante quando se manifesta ap�s a fase reprodutiva, isso tamb�m significa que nossas defesas ter�o sido otimizadas pela sele��o natural, para n�o erradicar sistematicamente os processos oncog�nicos, mas para control�-los enquanto temos capacidade reprodutiva.

No final, essas defesas de baixo custo, cujo objetivo � resistir diante dos tumores, acabam sendo mais vantajosas para garantir o sucesso reprodutivo do que como estrat�gias de erradica��o sistem�tica, que seriam sem d�vida muito mais onerosas.

O sistema imunol�gico, por exemplo, n�o trabalha a troco de nada...

Em geral, os seres vivos s�o regidos por rela��es de compromisso, trade-offs em ingl�s, o que significa que qualquer investimento em uma fun��o requer uma s�rie de recursos e energia que n�o estar�o mais dispon�veis para outras fun��es.

Nossas defesas contra doen�as, incluindo o c�ncer, n�o est�o fora dessa regra operacional.

Infelizmente, essas defesas de baixo custo contra o c�ncer acabam se transformando em bombas tardias... Em outras palavras, a l�gica darwiniana nem sempre nos leva a resultados que correspondem �s nossas expectativas como sociedade em termos de sa�de!

Embora a maioria das muta��es cancer�genas ocorra em c�lulas som�ticas ao longo da vida, h� casos raros de c�ncer causados %u200B%u200Bpor muta��es heredit�rias na linha germinal, aquela que produz c�lulas sexuais.

Essas muta��es cong�nitas, �s vezes, s�o mais frequentes do que poder�amos esperar do equil�brio muta��o-sele��o.

Este paradoxo pode ser explicado por v�rios processos evolutivos. Por exemplo, foi sugerido que a sele��o natural provavelmente n�o agir� sobre essas muta��es se, mais uma vez, seus efeitos negativos � sa�de se manifestarem somente ap�s o t�rmino do per�odo reprodutivo.

Por outro lado, � poss�vel recorrer � teoria da pleiotropia antagonista. Essa teoria prev� que certos genes t�m efeitos contr�rios sobre a probabilidade de sobreviv�ncia/reprodu��o de acordo com a idade: seus efeitos seriam positivos no in�cio da vida e negativos no restante.

Se o efeito positivo inicial for significativo, � poss�vel que a sele��o retenha essa variante gen�tica, mesmo que cause uma doen�a fatal mais tarde.

Por exemplo, as mulheres que t�m uma muta��o nos genes BRCA1 e BRCA2 apresentam um risco significativamente maior de desenvolver c�ncer de mama ou de ov�rio, mas essas muta��es parecem estar relacionadas com uma fertilidade maior.

Implica��es em termos de tratamento

O c�ncer, verdadeiro fardo das popula��es humanas, � antes de tudo um fen�meno regido por processos evolutivos, desde sua origem na hist�ria da vida at� seu desenvolvimento em tempo real em um paciente.

A tradicional separa��o entre a oncologia e a biologia evolutiva, portanto, deve desaparecer, uma vez que limita nossa compreens�o da complexidade dos processos que culminam na manifesta��o da doen�a.

Esta nova perspectiva sobre o c�ncer pode ser �til para o desenvolvimento de solu��es terap�uticas inovadoras que limitem os problemas associados �s estrat�gias de tratamento atualmente dispon�veis.

Essas terapias de altas doses, que buscam matar o m�ximo de c�lulas malignas, muitas vezes acabam causando a prolifera��o de c�lulas resistentes. Por outro lado, a terapia adaptativa, profundamente enraizada na biologia evolutiva, pode ser uma abordagem alternativa.

Essa estrat�gia consiste em reduzir a press�o associada �s terapias de altas doses com o objetivo de eliminar apenas parte das c�lulas cancerosas sens�veis.

Trata-se de manter um n�vel suficiente de competi��o entre as c�lulas cancerosas sens�veis e as c�lulas cancerosas resistentes, a fim de evitar ou limitar a prolifera��o irrestrita de c�lulas resistentes.

Um problema que n�o se limita ao ser humano

At� recentemente, a oncologia raramente adotava os conceitos da biologia evolutiva para melhorar a compreens�o dos processos malignos.

Da mesma forma, ambientalistas e bi�logos evolucionistas dificilmente se interessavam pela exist�ncia desses fen�menos em suas pesquisas sobre os seres vivos.

Mas as coisas mudam, e o estudo do c�ncer — ou melhor, dos processos oncog�nicos como um todo — na fauna selvagem est� despertando um entusiasmo cada vez maior na comunidade de ambientalistas e bi�logos evolucionistas.

De fato, hoje, o c�ncer se mostra claramente como um modelo biol�gico pertinente para estudar a evolu��o dos seres vivos, assim como um fen�meno biol�gico importante para compreender as v�rias facetas da ecologia das esp�cies animais e suas consequ�ncias no funcionamento dos ecossistemas.

Embora nem sempre evoluam para formas invasivas ou met�stases, os processos tumorais s�o onipresentes nos metazo�rios e h� estudos te�ricos que sugerem que, provavelmente, nestes �ltimos tenham influ�ncia em vari�veis-chave na ecologia, como os tra�os da hist�ria de vida, as habilidades competitivas, a vulnerabilidade a parasitas e predadores e at� mesmo a capacidade de se dispersar.

Esses efeitos s�o provenientes tanto das consequ�ncias patol�gicas dos tumores quanto dos custos associados ao funcionamento dos mecanismos de defesa dos hospedeiros.

Compreender as consequ�ncias ecol�gicas e evolutivas das intera��es tumor-hospedeiro tamb�m se tornou um t�pico de pesquisa de refer�ncia na ecologia e na biologia evolutiva nos �ltimos anos.

Essas quest�es cient�ficas s�o ainda mais pertinentes quando praticamente todos os ecossistemas do planeta, especialmente os meios aqu�ticos, est�o contaminados hoje em dia por subst�ncias de origem antr�pica e, muitas vezes, mutag�nicas.

Portanto, � essencial melhorar a compreens�o das intera��es tumor-hospedeiro e seus efeitos em cascata dentro das comunidades, a fim de prever e antecipar as consequ�ncias das atividades humanas no funcionamento dos ecossistemas e na manuten��o da biodiversidade.

* Audrey Arnal � pesquisadora de p�s-doutorado, laborat�rio MIVEGEC (UMR IRD 224-CNRS 5290 -Universidade de Montpellier, Fran�a), Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD).

Benjamin Roche � diretor de pesquisa do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD).

Fr�d�ric Thomas � diretor de pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa Cient�fica (CNRS), laborat�rio MIVEGEC (UMR IRD 224-CNRS 5290-Universidade de Montpellier, Fran�a).

Este artigo foi publicado originalmente no site de not�cias acad�micas The Conversation e republicado aqui sob uma licen�a Creative Commons.

J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)