A regi�o de Minas Gerais, habitada pelos Cataguases, Bororos, Krenaks, Puris, dentre demais povos origin�rios, come�ou a ser apropriada pelos povos brancos no fim do s�culo XVII. A descoberta das minas de ouro, metais preciosos e recursos ambientais foram elementos constituintes para invas�o e explora��o do territ�rio. As pessoas negras, na condi��o de escravizadas, formavam a principal for�a trabalhadora nas �reas de minera��o e plantio.

Desse modo, a consolida��o da colonial sociedade mineira foi embalada por temores e trucul�ncias senhoriais, que cientes da organiza��o e resist�ncia negra atrav�s de comunidades quilombolas, como Palmares no nordeste brasileiro, denotavam receios de que o mesmo rearranjo social acontecesse nas montanhas e vales de Minas, de acordo com Carlos Magno Guimar�es (1996).

O que de fato ocorreu. J� que um dos aspectos hist�ricoculturais da presen�a negra na forma��o da sociedade mineira foi a mobiliza��o dos escravizados contra o sistema do cativeiro. Dessa forma, no m�nimo, 160 quilombos foram detectados durante o s�culo XVIII em Minas Gerais. No entanto, foram aniquilados por determina��o dos poderes e legisla��o r�gia. Todavia, n�o sem revide e estrat�gias de resist�ncias na luta por liberdade. O quilombo do Ambr�sio, na regi�o de Campo Grande, � um dos mais renomados no territ�rio mineiro setecentista.

As manifesta��es quilombolas dizem respeito � experi�ncia de fugas dos negros cativos, com o desejo de construir comunidades paralelas � sociedade colonial. Foi um dos meios de reorganiza��o sociocultural dos afrodescendentes contra o sistema escravista. Em Minas Gerais os quilombos n�o eram muito distantes dos locais urbanos de minera��o. Costumavam ter dimens�es f�sicas e habita��es menores.

Dessa maneira, contavam com a cumplicidade dos negros ainda ligados ao cativeiro, que desenvolviam distintas estrat�gias de sobreviv�ncia. Tamb�m contavam com a parceria de amer�ndios, que, muitas vezes, coabitavam os mesmos lugares de renit�ncia. Alguns quilombos, como os existentes na regi�o das Vertentes, tinham o h�bito de serem sazonais, conforme constata Donald Ramos (1996).

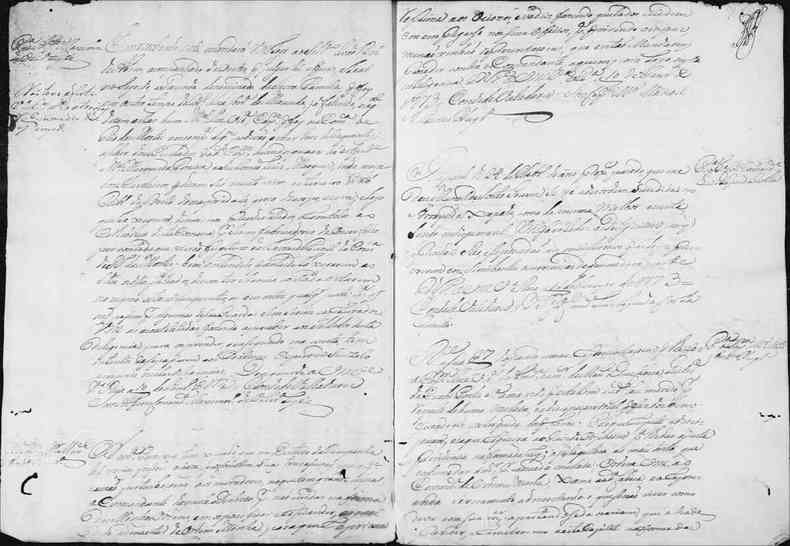

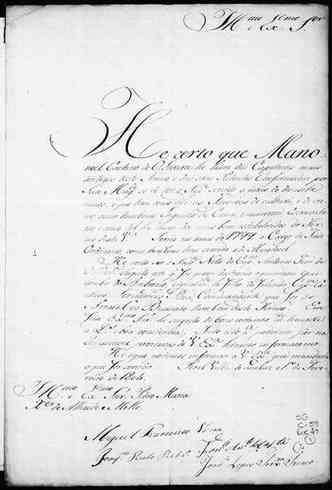

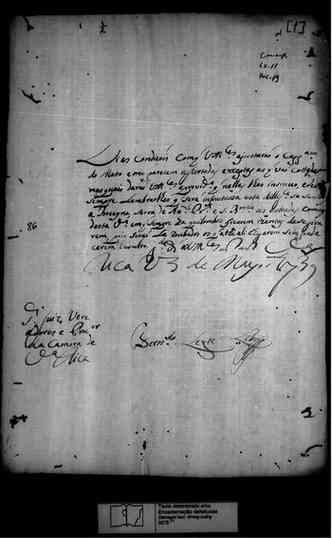

No ano de 1722 as autoridades denominadas de capit�es do mato, respons�veis por perseguir e destruir as comunidades quilombolas, seguiam diretrizes das c�maras legislativas de Minas Gerais, como a de Vila Rica, que conceituavam quilombo como local “onde estejam acima de quatro [...] negros com ranchos, pil�es, e modo de ali se conservarem.”

Os quilombos se conservavam e compunham o tecido da sociedade mineira setecentista. N�o apenas desenvolvendo respostas de fugas ao sistema escravista ou vivendo de maneira isolada, pelo contr�rio, desenvolviam posturas combativas por meio de ataques e saques aos comerciantes, sobretudo quanto se tratava de cargas aliment�cias e b�licas. Nesse sentido, a Coroa portuguesa ampliou as diretrizes de persegui��o �s comunidades quilombolas.

Em 1762, as C�maras legislativas como a de Vila Rica determinaram que os quilombos de Minas Gerais fossem hostilizados, ao menos duas vezes durante o m�s, por agentes com a patente de Ordenan�a e/ou os Capit�es do Mato. Todavia, os conflitos entre a ala senhorial e as habita��es comunit�rias quilombolas, perduraram durante todo s�culo XVIII nas capitanias das Gerais, cujo os negros insubmissos lutavam pelo direito � uma vida digna e livre.

Maria Beatriz Nascimento (1982) pesquisadora de quilombos, em diferentes localidades brasileiras e do continente africano, explica que em Minas Gerais, entre os s�culos XVIII e XIX, na Comarca do Rio das Mortes e em Carmo da Mata, os quilombolas eram tamb�m denominados por calhambolas, viviam sob a �gide de um sistema comunit�rio de origem bantu, com pr�ticas e estrat�gias geogr�ficas de subsist�ncias semelhantes �s encontradas em Angola.

Ou seja, erguiam moradias em terras que lhes permitiam plantar e cultivar ro�as, viver em conson�ncia com os ciclos da natureza, geralmente em lugares pr�ximos ao curso d’�gua, de clima agrad�vel e prop�cio a receber irradia��o solar, dentre demais fatores. Tamb�m locais que lhes permitiam experimentar momentos de tranquilidade e que despertavam a possibilidade de uma vida �ntegra aos homens, mulheres e crian�as diasp�ricas.

A partir deste mote, Beatriz Nascimento detecta que um dos motivos pelos quais as autoridades coloniais determinavam para que frequentes invas�es aos quilombos mineiros acontecessem, estavam ligadas �s disputas por terras produtivas.

Laura de Mello e Souza (1996) apresenta que os respons�veis pela expedi��o de combate as organiza��es quilombolas, comumente homens brancos, recebiam por pagamento o acesso a “sesmarias”, isto �, acesso a lotes de terras, quando n�o o pr�prio per�metro quilombola demolido por eles e equipe expedicion�ria. Desse modo, Souza apresenta que as posses de terras por agr�nomos e fazendeiros na regi�o de Minas Gerais, no per�odo colonial, s�o nebulosas e carregam contradi��es.

Souza sinaliza que as opera��es no quilombo do Ambr�sio totalizaram gastos de um montante maior que 30 mil cruzados, retirados dos cofres das c�maras legislativas de Minas Gerais. Foram v�rios anos de luta, revide e enfretamento dos insubmissos ambrosianos que gozavam de um projeto pol�tico e de vida contr�rio aos ditames coloniais.

* Mestra em Hist�ria pela UFSJ, participa da Rede de Historiadorxs Negrxs