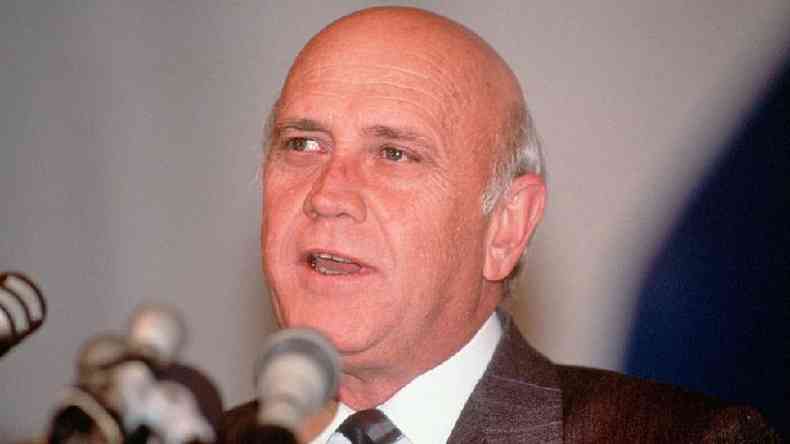

Em 24 de mar�o de 1993, o ent�o presidente sul-africano Frederik Willem de Klerk confirmou o que havia sido um grande rumor durante anos: seu pa�s havia desenvolvido um projeto secreto que o tornara detentor de armas nucleares.

Em discurso ao Parlamento, o mandat�rio disse que a �frica do Sul havia constru�do seis bombas at�micas completas.

- Programa nuclear do Ir�: como EUA ajudaram o pa�s a iniciar pol�mico plano at�mico

- Como a descoberta da radia��o mudou o futuro da humanidade

E garantiu que haviam sido desmanteladas, assim como todo o programa nuclear com fins b�licos, antes da entrada do pa�s no Tratado de N�o-Prolifera��o Nuclear da ONU (NPT, na sigla em ingl�s) em julho de 1991.

De Klerk tamb�m concedeu pleno acesso � Ag�ncia Internacional de Energia At�mica (IAEA, na sigla em ingl�s) para que pudesse inspecionar diretamente os locais onde esse programa nuclear havia sido desenvolvido e verificar a veracidade de suas declara��es.

Ao fazer esta confiss�o, o presidente conseguiu no mesmo discurso incorporar a �frica do Sul ao pequeno grupo de pa�ses do mundo que possu�a armas nucleares e colocar a na��o em posi��o de exclusividade ao transform�-la no �nico Estado do mundo que, ap�s desenvolver suas pr�prias armas nucleares, renunciou voluntariamente �s mesmas antes de entrar no NPT.

A Ucr�nia tamb�m concordou na d�cada de 1990 em destruir suas armas at�micas, mas as mesmas eram parte do arsenal que o pa�s havia herdado quando fazia parte da antiga Uni�o Sovi�tica.

Mas como a �frica do Sul adquiriu armas nucleares e por que decidiu se desfazer delas?

Um programa inicialmente para fins pac�ficos

A �frica do Sul deu os primeiros passos na explora��o de energia nuclear em 1948, por meio de uma lei que criou o Conselho de Energia At�mica.

No in�cio da d�cada de 1960, come�aram as primeiras atividades de pesquisa e desenvolvimento nessa �rea na usina de Pelindaba, localizada a cerca de 40 quil�metros de Pret�ria.

Nesta primeira fase, os objetivos do programa eram pac�ficos, embora, por se tratar de um pa�s com importantes reservas de ur�nio, tamb�m se questionava sobre os m�todos de enriquecimento deste mineral, tecnologia cujo dom�nio � fundamental para v�rios fins, inclusive b�licos.

No fim da d�cada de 1960, os avan�os alcan�ados nesta �rea levaram o governo a promover a constru��o de uma usina piloto para trabalhar esse processo em escala industrial.

Em 1970, o ent�o primeiro-ministro B. J. Vorster informou estes planos ao Parlamento, ratificando os objetivos pac�ficos do programa, assim como a disposi��o da �frica do Sul em aceitar, sob certas condi��es, a supervis�o internacional do projeto.

Por ser um pa�s com grandes reservas do mineral, a �frica do Sul j� naquela �poca reconhecia o potencial comercial que a produ��o de ur�nio enriquecido teria como combust�vel para os reatores nucleares do futuro.

Em paralelo, no entanto, o pa�s havia come�ado a pesquisar sobre o desenvolvimento de explosivos nucleares para fins civis.

Depois que um relat�rio de 1974 confirmou a viabilidade desta ideia, o governo aprovou um projeto secreto para este fim.

"Embora o programa, a essa altura, ainda visasse exclusivamente a explora��o pac�fica dessa tecnologia, ele foi tratado como um projeto ultrassecreto, principalmente devido � sensibilidade esperada diante de um projeto de enriquecimento [de ur�nio], mas tamb�m porque a oposi��o ao uso de explosivos nucleares para aplica��es civis estava crescendo rapidamente no mundo", escreveu Waldo Stumpf, ex-diretor da Corpora��o de Energia At�mica da �frica do Sul, em um relat�rio que apresentou em uma confer�ncia em 1995.

Esta iniciativa, no entanto, n�o demoraria muito para resultar em um programa com fins b�licos.

Por qu�?

Uma arma de dissuas�o

Conforme De Klerk explicou em seu discurso de 1993, a decis�o da �frica do Sul de desenvolver uma capacidade nuclear b�lica come�ou a tomar forma em 1974, diante da amea�a de expans�o das for�as sovi�ticas no sul da �frica e da incerteza sobre os planos dos membros do Pacto de Vars�via, a alian�a militar entre os pa�ses do bloco comunista.

Isto aconteceu num contexto de instabilidade regional, ap�s a retirada de Portugal das col�nias africanas, ap�s a independ�ncia de Mo�ambique e de Angola, onde ocorreram guerras civis que se internacionalizaram reproduzindo o confronto da Guerra Fria entre for�as pr�-marxistas e pr�-capitalistas.

"O aumento das for�as cubanas em Angola a partir de 1975 refor�ou a percep��o de que era necess�rio um [instrumento] dissuasivo, assim como o relativo isolamento internacional da �frica do Sul e o fato de que n�o poderia contar com ajuda externa caso fosse atacada", disse o presidente.

Esta situa��o era especialmente delicada porque, devido � sua pol�tica interna segregacionista, conhecida como apartheid, a �frica do Sul estava sendo submetida a cada vez mais restri��es � compra de armas convencionais, o que limitava suas op��es de defesa em caso de ataque. Isso tamb�m a impedia de ter o apoio de outros pa�ses.

Ao mesmo tempo, o pa�s era objeto de um crescente isolamento em mat�ria de energia at�mica.

Os Estados Unidos passaram a restringir unilateralmente tanto a troca de informa��es quanto as exporta��es de produtos relacionados a essa �rea para a �frica do Sul e, em 1978, aprovaram uma lei de n�o prolifera��o que impedia a transfer�ncia de tecnologia nuclear para estados que n�o faziam parte do NPT.

Em um mundo dividido entre dois polos, a �frica do Sul n�o contava com o apoio de nenhuma das duas superpot�ncias, que trabalharam juntas para obrigar o pa�s africano a suspender os preparativos para um teste nuclear subterr�neo que faria em 1977.

Amea�a velada

Essas circunst�ncias acabaram convencendo o governo sul-africano da conveni�ncia de ter uma bomba at�mica como instrumento de dissuas�o.

Assim, em abril de 1978, o governo sul-africano aprovou uma estrat�gia de dissuas�o nuclear de tr�s fases.

A primeira delas se baseava em manter a incerteza sobre as capacidades nucleares do pa�s, sem reconhec�-las ou neg�-las.

A segunda etapa se aplicaria caso a �frica do Sul estivesse sendo amea�ada (provavelmente pela �rbita comunista).

Nesta circunst�ncia, cogitou-se fazer chegar aos ouvidos de uma pot�ncia como os Estados Unidos que a �frica do Sul possu�a armas nucleares, incentivando assim uma interven��o internacional que eliminasse a amea�a.

Caso a revela��o n�o surtisse efeito, passariam para a terceira fase, que consistia em reconhecer publicamente que a �frica do Sul possu�a uma bomba at�mica ou realizar um teste subterr�neo para demonstrar essa capacidade.

De acordo com Stumpf, nunca se previu nenhuma aplica��o ofensiva para estas bombas, j� que a �frica do Sul estava ciente de que tal a��o provocaria retalia��o internacional em larga escala.

"Na pr�tica, a estrat�gia nunca avan�ou al�m da fase 1", observou.

Para levar adiante esta estrat�gia, explicou De Klerk, a �frica do Sul deveria dispor de sete bombas, considerado o n�mero m�nimo necess�rio para estabelecer uma "capacidade de dissuas�o cr�vel".

A primeira destas bombas foi conclu�da em dezembro de 1982. A s�tima nunca terminou de ser constru�da.

Estima-se que estas bombas tivessem um poder semelhante �s lan�adas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki — e que tivessem sido projetadas para serem lan�adas de um avi�o.

De acordo com Stumpf, a �frica do Sul nunca conseguiu testar se estas bombas realmente funcionavam, mas n�o havia raz�o para acreditar que n�o funcionariam.

Desarmamento volunt�rio

Mas por que a �frica do Sul decidiu abrir m�o de suas armas nucleares?

Os motivos, segundo De Klerk, est�o nas mudan�as vividas pela situa��o pol�tica internacional no final da d�cada de 1980.

Em seu discurso perante o Parlamento, o ent�o presidente mencionou o cessar-fogo em Angola, o acordo tripartite sobre a independ�ncia da Nam�bia e a retirada de 50 mil soldados cubanos de Angola, assim como a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria e o desmembramento progressivo do bloco sovi�tico.

"As perspectivas de passar de uma rela��o de confronto com a comunidade internacional, em geral, e com os nossos vizinhos da �frica, em particular, para uma rela��o de coopera��o e desenvolvimento eram boas."

Nestas circunst�ncias, um elemento de dissuas�o nuclear se tornou n�o apenas sup�rfluo, mas na verdade um obst�culo ao desenvolvimento das rela��es internacionais da �frica do Sul", disse o mandat�rio.

Em entrevista concedida em 2017 para a revista The Atlantic, o ex-presidente sul-africano detalhou seus motivos para se opor � posse da bomba.

"Achava que n�o havia sentido em usar uma bomba deste tipo no que era essencialmente uma guerra rural, que era terr�vel pensar que poder�amos destruir uma cidade em um dos nossos pa�ses vizinhos de qualquer maneira. Desde o in�cio, na minha opini�o pessoal, vi como uma corda em volta do nosso pesco�o", disse ele.

"Voc� tem algo que nunca pretende usar, que na realidade � horr�vel de usar, cujo uso seria moralmente indefens�vel", acrescentou.

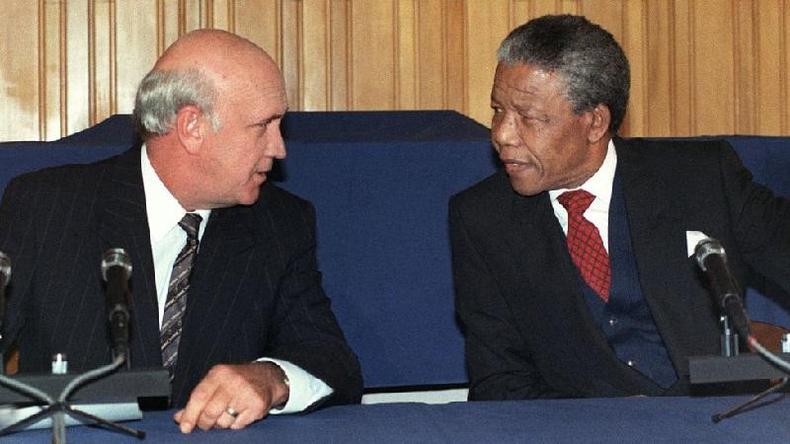

Assim, depois que De Klerk chegou ao poder em 1989, teve in�cio o encerramento do programa nuclear, que incluiu a destrui��o de bombas, o fechamento de usinas nucleares onde se produzia ur�nio altamente enriquecido e a degrada��o do mesmo para que n�o pudesse mais ser usado em armas.

Em paralelo, o governo iniciou o processo de ades�o ao NPT e colocou em andamento reformas pol�ticas internas que levariam ao fim do apartheid e � transi��o pol�tica que culminou com a elei��o de Nelson Mandela como presidente.

Li��es aprendidas

Em seu discurso ao Parlamento em 1993, De Klerk expressou sua esperan�a de que outros pa�ses pudessem seguir o exemplo da �frica do Sul em quest�es nucleares.

De Klerk fez refer�ncia ao caso da Coreia do Norte em entrevista ao The Atlantic e destacou que, quando se trata das negocia��es nucleares com este pa�s, a comunidade internacional tem recorrido muito ao chicote (san��es), mas n�o tanto �s cenouras (incentivos), fazendo alus�o � express�o em ingl�s "carrot and stick", que descreve uma abordagem que contrabalanceia puni��es e incentivos.

"Quem sabe seja hora de nos perguntarmos se podemos desenhar uma cenoura que possa trazer para a mesa pessoas que n�o est�o se falando no momento?", questionou.

No relat�rio que apresentou em 1995, Waldo Stumpf, o ex-diretor da Corpora��o de Energia At�mica da �frica do Sul, tamb�m descreve algumas li��es pr�ticas que podem ser tiradas de sua experi�ncia.

O especialista alerta, por exemplo, que nem a tecnologia nem os custos s�o realmente grandes barreiras para impedir que os pa�ses desenvolvam programas de armas at�micas.

Ele indica que, embora a tecnologia para enriquecer ur�nio e construir armas nucleares n�o sofisticadas seja de alto n�vel, est� dentro dos limites que um pa�s industrializado avan�ado pode alcan�ar — e que, em termos de custo, o programa sul-africano exigiu cerca de US$ 200 milh�es de investimentos em um per�odo de 10 anos.

Stumpf afirma ainda que, embora as medidas de isolamento pol�tico possam servir de instrumento para evitar a prolifera��o em alguns casos espec�ficos, � poss�vel chegar a um ponto em que este tipo de medida se torne contraproducente e se transforme em um incentivo que leva o pa�s em quest�o a se munir com uma arma nuclear.

No caso da �frica do Sul, o especialista acredita que isso aconteceu quando os Estados Unidos cortaram o envio do combust�vel necess�rio � opera��o dos reatores sul-africanos em 1978 e tamb�m aplicaram san��es financeiras contra o pa�s.

"A pouca influ�ncia que restava dos Estados Unidos sobre a �frica do Sul se perdeu", escreveu Stumpf.

O especialista tamb�m indica que nos casos em que existe uma amea�a real ou percebida contra o pa�s que se muniu nuclearmente, � poss�vel iniciar um processo de revers�o se essa amea�a for eliminada ou neutralizada.

"Isso significa que a press�o exercida por uma superpot�ncia de fora da regi�o sobre um poss�vel estado proliferador pode ser �til, mas apenas at� certo ponto. Em �ltima an�lise, as tens�es regionais devem ser resolvidas antes que se possa alcan�ar plenamente a n�o prolifera��o. Este foi o caso da �frica do Sul, e provavelmente � o caso do Oriente M�dio, do sul da �sia e da pen�nsula coreana", afirmou.

Por fim, Stumpf destacou que um verdadeiro estado de n�o prolifera��o nas condi��es previstas pelo NPT provavelmente n�o ser� alcan�ado por meio de decis�es estrat�gicas ou t�cnicas, mas exigir� uma decis�o pol�tica fundamental por parte dos dirigentes pol�ticos do pa�s em quest�o.

Embora algumas li��es aprendidas talvez pudessem ser aplic�veis %u200B%u200Ba outros casos de prolifera��o nuclear comprovada — como da Coreia do Norte — ou temida — como do Ir� —, o fato � que, at� o momento, a �frica do Sul continua sendo um caso especial na hist�ria quanto ao uso da energia nuclear para fins b�licos.

Sabia que a BBC est� tamb�m no Telegram? Inscreva-se no canal.

J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)