�s v�speras do 31 de mar�o de 2022, publica��es nas redes sociais questionam a exist�ncia de um golpe militar no Brasil. Segundo usu�rios, n�o houve uma ditadura entre 1964 e 1985, mas um “regime militar”, j� que teria havido “altern�ncia de poder” e participa��o do Congresso Nacional na deposi��o do presidente Jo�o Goulart, na elei��o de Castelo Branco e na aprova��o da Constitui��o de 1967.

“Na verdade depois de 64 os militares assumiram porque os que estavam no poder, fugiram e o povo clamou pelas FFAA assumirem. N�o tivemos ditadura, tivemos um governo militar. Teve altern�ncia de poder, com regras espec�ficas”, diz um tu�te de 27 de mar�o de 2022.

Um ano antes outro usu�rio assinalava: “!Eu n�o sei porque as pessoas insistem na express�o ‘golpe de 64’ se quem cassou o Jo�o Goulart e elegeu o Castelo Branco presidente foi o pr�prio Congresso. Al�m disso, a Constitui��o de 1967, do Regime Militar, foi aprovada pelo Congresso, e n�o imposta, como a do Imp�rio ou na ditadura Vargas”.

Afirma��es similares v�m circulando regularmente nas redes sociais pelo menos desde 2013 (2016, 2017, 2019, 2021).

De acordo com o Centro de Pesquisa e Documenta��o de Hist�ria Contempor�nea do Brasil (CPDOC), o ex-presidente Jo�o Goulart foi deposto na madrugada de 31 de mar�o de 1964 diante do avan�o das tropas mobilizadas pelos generais Mour�o Filho e Amauri Kruel sob o pretexto de livrar o Brasil do comunismo.

Na noite de 1° de abril, o Senado declarou a vac�ncia do cargo de presidente da Rep�blica, interinamente ocupado pelo ent�o l�der da C�mara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. No dia 2 de abril, formou-se o “Comando Supremo da Revolu��o", chefiado por representantes das For�as Armadas. O general Humberto Castelo Branco assumiu o poder em 15 de abril, sendo o primeiro dos cinco militares que governaram o Brasil por 21 anos.

Embora publica��es nas redes sugiram que o golpe de 1964 foi uma “farsa”, o acontecimento se enquadra na defini��o de golpe de Estado dada por especialistas no assunto, como descrito pelo Dicion�rio de Pol�tica, editado pela Universidade de Bras�lia: “um m�todo para conquistar o poder” e “na maioria dos casos, levado a cabo por um grupo militar ou pelas for�as armadas como um todo”.

As defini��es de regime militar e de ditadura tampouco refletem as diferen�as citadas pelas publica��es viralizadas.

“Com a palavra Ditadura, tende-se a designar toda classe dos regimes n�o democr�ticos especificamente modernos”, diz o dicion�rio.

Sobre regimes militares, o dicion�rio aponta especificamente o caso da Am�rica Latina, onde a a��o dos militares na pol�tica era essencialmente de car�ter pontual at� as d�cadas de 1960 e 1970, quando essas interven��es perderam seu car�ter tempor�rio e “procuraram transformar-se em regimes”, que, mesmo apoiados por determinados setores sociais, “fizeram elevado uso da repress�o”.

Carlos Fico, professor de Hist�ria do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica que, apesar das diferen�as conceituais, na pr�tica, os termos costumam ser usados como sin�nimos:

“A express�o regime militar � um pouco mais branda do que ditadura, mas � usada, em geral, at� por pesquisadores, mais como uma sinon�mia. No fundo, expressam a mesma coisa: a ditadura brasileira foi um regime militar autorit�rio”, afirma Fico. “H� consenso na historiografia de que se tratou de uma ditadura”, sublinhou.

Algumas publica��es viralizadas afirmam que o regime militar n�o foi uma ditadura por ter sido “aclamado pela sociedade”.

Em mar�o de 1964, foram organizadas as Marchas da Fam�lia com Deus pela Liberdade, que reuniram milhares de pessoas contra as reformas de base propostas por Goulart. A Marcha da Vit�ria, realizada no Rio de Janeiro em 2 de abril, levou 1 milh�o de apoiadores �s ruas.

Fico alerta, contudo, que essas manifesta��es contra o governo n�o significam que o golpe tenha tido um forte apoio popular. “Naquele momento, em 1964, obviamente as pessoas n�o sabiam que haveria uma ditadura de 21 anos”, disse. Ele adicionou:

“Houve apoio de parte da sociedade, da imprensa, da Igreja Cat�lica, de associa��es profissionais � derrubada de Goulart, sim. A gente at� muito recentemente tinha essa impress�o de apoio expressivo. Mas isso passou a ser muito contestado a partir do momento em que, h� alguns anos, houve a revela��o de pesquisas do Ibope feitas na �poca e que n�o foram divulgadas at� ent�o, �s v�speras de 1964, que mostram enorme apoio popular a Goulart”.

De acordo com essas pesquisas do Ibope, realizadas entre os dias 20 e 30 de mar�o de 1964, nas cidades de S�o Paulo, Araraquara e Ava�, no estado de S�o Paulo, o governo de Jo�o Goulart era avaliado como “�timo” ou “bom” ou “regular” por, respectivamente, 72%, 62% e 74% dos entrevistados.

Para L�via Gon�alves Magalh�es, professora de Hist�ria do Brasil Rep�blica do Departamento de Hist�ria da Universidade Federal Fluminense (UFF), embora alguns setores tenham sido favor�veis ao golpe, esse “elemento do apoio n�o � suficiente para dizer que n�o houve ditadura".

“Esse apoio n�o era a um projeto, porque esse projeto [de um governo militar que ficaria no poder por 21 anos] nunca foi colocado em vota��o”, explicou.

“Fachada de legalidade”

Os especialistas consultados tamb�m refutaram a alega��o viralizada de que n�o houve ditadura porque no per�odo “teve altern�ncia de poder”.

“Os generais eram escolhidos pelo pr�prio Ex�rcito para serem presidentes, sendo apenas chancelados pelo Congresso, que era controlado pela ditadura por conta das cassa��es”, disse o professor da UFRJ.

Exceto por curtos per�odos temporais, em 1966, 1968 e 1977, o Congresso permaneceu aberto. Assim como a simulada altern�ncia de poder, isso contribu�a para que se estabelecesse uma aparente legalidade, apontam os especialistas.

“Os atos institucionais todos e as Constitui��es que a ditadura outorgou davam essa apar�ncia de juridicidade”, argumentou Fico. Mas, na pr�tica, prevalecia o Poder Executivo, ao qual o Legislativo se submetia.

Exemplo disso foi a determina��o do Ato Institucional N°1 (AI-1), de 9 de abril de 1964, de que os projetos de lei enviados pelo presidente da Rep�blica que n�o fossem apreciados em no m�ximo 30 dias pela C�mara e dentro desse prazo pelo Senado seriam considerados aprovados.

O AI-1 tamb�m suspendeu as imunidades parlamentares e autorizou o Executivo a cassar mandatos e suspender os direitos pol�ticos por 10 anos. Em 10 de abril de 1964, 40 parlamentares tiveram seus mandatos cassados no Congresso.

“Qual deputado, depois de um golpe de Estado, depois de dezenas de cassa��es, iria votar contra o Castelo Branco? N�o se pode dizer que foi uma elei��o livre”, exp�s Fico.

O Congresso tamb�m sofreu com a extin��o dos partidos pol�ticos pelo AI-2. Pela legisla��o partid�ria, apenas dois partidos eram permitidos: a Alian�a Renovadora Nacional (Arena), dos partid�rios do governo, e o Movimento Democr�tico Brasileiro (MDB), com a oposi��o, conferindo, nas palavras de Fico, uma “fachada de legalidade”.

Para os historiadores, por esses motivos, a alega��o de que o regime n�o foi uma ditadura porque o Congresso aprovou a Constitui��o de 1967 n�o se sustenta.

“O Congresso que aprovou a Constitui��o de 1967 era marcado por cassa��es, sem liberdade partid�ria. Era o Congresso permitido pela ditadura, que tamb�m fechava esse Congresso quando queria”, disse Magalh�es.

O AI-4, de 27 de outubro de 1965, convocou o Congresso para se reunir “extraordinariamente”, entre os dias 12 de dezembro de 1966 - pouco ap�s ter passado cerca de um m�s fechado por decreto presidencial - e 24 de janeiro de 1967, para discutir, votar e promulgar o projeto de Constitui��o de Castelo Branco.

O prazo de 43 dias destoa do per�odo de 16 meses que durou a Assembleia Constituinte de 1987-1988, que derivou na Carta Magna atualmente em vigor.

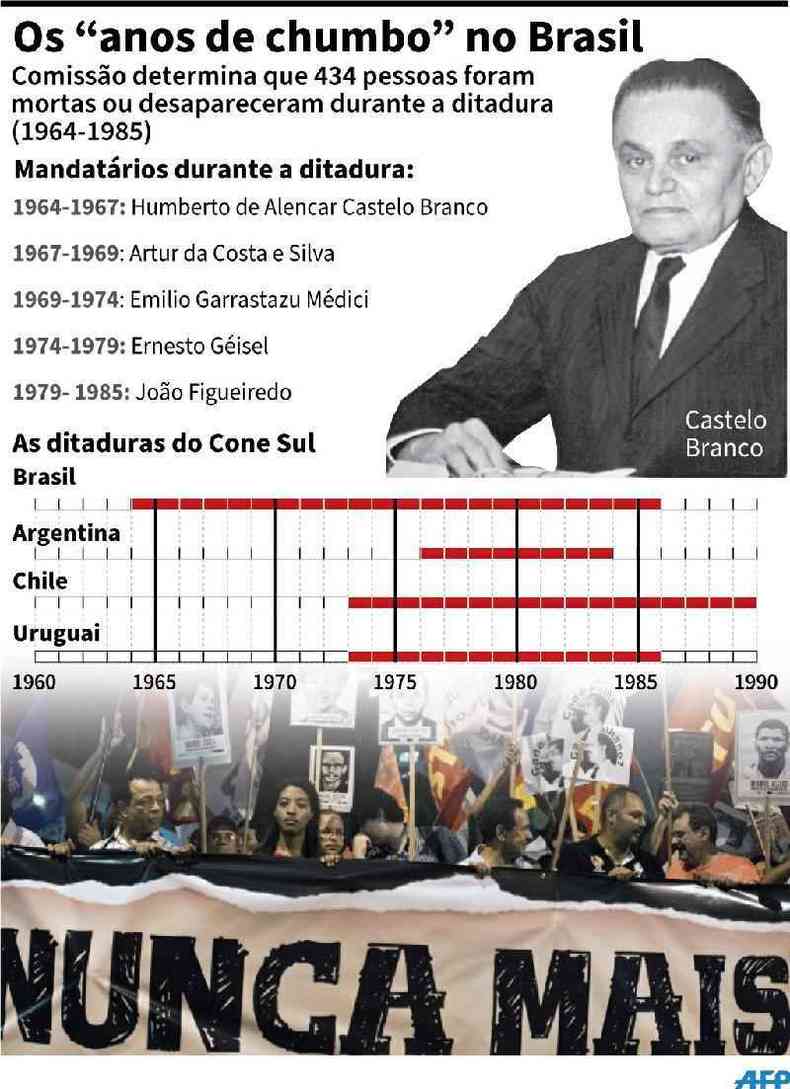

Segundo a Comiss�o da Verdade, que investigou os crimes da ditadura, 434 pessoas morreram ou desapareceram nos 21 anos em que os militares ocuparam o poder.