Que atire a primeira h�stia quem nunca viu um crucifixo pendurado na parede em uma institui��o p�blica no Brasil. Sim, em pleno s�culo 21, mais de 130 anos depois de ser oficializada a separa��o entre Igreja e Estado, ainda h� reparti��es e gabinetes da administra��o laica ostentando o s�mbolo do cristianismo.

Para n�o dizer em pol�ticos usando o nome de Deus em v�o — no caso, para justificar suas decis�es que deveriam se prezar pelo civil e n�o pelo religioso — e at� cidades que afixam placas, em suas entradas, dizendo que "pertence ao Senhor Jesus" e outros que-tais.

Mas como se deu a separa��o entre Igreja e Estado no Brasil? E por que essa ruptura foi t�o gradual, a ponto de a religi�o ainda estar presente no dia a dia das institui��es p�blicas?

Oficialmente, o Brasil se tornou um Estado laico com a Proclama��o da Rep�blica, em 1889. Era a tend�ncia, naquele per�odo de positivismo e ideais de constitui��o de um Estado moderno. Mas � preciso retroceder no tempo para entender essa rela��o e, principalmente, como j� havia um desgaste entre o imp�rio brasileiro e a c�pula da Igreja ao longo do s�culo 19.

Padroado

Professor na Universidade Federal do Maranh�o, o historiador �talo Domingos Santirocchi explica que essa rela��o �ntima entre f� e poder, no caso brasileiro, � uma heran�a portuguesa. "Era o direito do padroado, que dava ao rei portugu�s o direito de administrar parte da Igreja", explica ele � BBC News Brasil.Segundo suas pesquisas, essa rela��o foi sistematizada a partir de uma gama de documentos emitidos por coroa e Igreja Cat�lica em duas fases. Primeiramente, de 1420 a 1551. Em seguida, de 1486 a 1511. Santirocchi identificou que havia idas e vindas entre peti��es pr� e contra tais direitos.

Era um momento delicado, aquele. Ao mesmo tempo que havia um contexto de expans�o mar�tima, o que resultaria em um imperialismo para o Estado e um potencial aumento de clientela para a Igreja, a Europa vivia um cen�rio em que diversas monarquias desafiavam a hegemonia da Igreja Cat�lica, inclusive patrocinando a funda��o de igrejas nacionais.

Historiadores como Santirocchi entendem, portanto, que isso acabou fazendo com que a c�pula cat�lica visse como um bom neg�cio conceder poderes eclesi�sticos para as coroas abertas a isso — no caso, Espanha e Portugal. Al�m de manter esses povos dentro do catolicismo, ainda havia a possibilidade de chegar a novos fi�is.

Na pr�tica, a coroa mandava e desmandava. Criava dioceses e par�quias, nomeava bispos. O papa apenas precisava ratificar. Em troca: o governo precisava construir e manter as igrejas, bancar a c�ngrua — o sal�rio dos religiosos —, construir e financiar o funcionamento de semin�rios e at� mesmo investir em trabalhos mission�rios.

A Igreja Cat�lica tamb�m contribu�a justificando e legitimando o movimento expansionista, � claro. Em artigo acad�mico de 2010, o jurista Rulian Emmerick, atualmente professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, comentou que "o projeto de coloniza��o das novas terras pelo Estado portugu�s teria grandes dificuldades de ser implementado sem o apoio da Igreja Cat�lica enquanto institui��o legitimadora do poder e respons�vel pela coes�o social e pela unidade nacional".

Emmerick lembra que "em boa parte da hist�ria da sociedade brasileira (...) o direito do Estado confundia-se com o direito divino, isto �, o direito ditado pela Igreja Cat�lica".

"Desta forma, as institui��es Igreja e Estado confundiam-se enquanto institui��es legitimadoras do poder e normatizadoras dos corpos e das mentes. Ambas tinham pretens�es de regular os princ�pios organizadores da incipiente sociedade brasileira e conquistar a consci�ncia dos sujeitos, bem como deter o monop�lio do capital simb�lico no imagin�rio social", pontua o jurista, em seu artigo.Emmerick analisa as contrapartidas previstas pelo regime do padroado e resume que enquanto "os reis de Portugal detinham o direito de criar cargos eclesi�sticos, nomear seus titulares, arrecadar o d�zimo nos cultos e autorizar a publica��o das atas pontif�cias", a Igreja se beneficiava porque a coroa facilitava "a difus�o da religi�o cat�lica nas novas terras" e se responsabilizava "pela constru��o de igrejas, mosteiros etc".

No Brasil Col�nia essa rela��o foi autom�tica, porque Brasil era parte de Portugal. Com a independ�ncia, em 1822, houve uma jogada que pode ser lida at� mesmo como um movimento de dom Pedro 1º (1798-1834), o primeiro imperador, para deixar claro que quem dava as cartas era ele - e n�o a Igreja.

Porque o regime que era fundamentado por documentos papais passou a constar da Constitui��o. O texto, publicado em 25 de mar�o de 1824, j� traz no in�cio que � redigido "em nome da Sant�ssima Trindade".

Na carta, a religi�o cat�lica � mencionada quatro vezes. O artigo 5º do primeiro t�tulo, que define a organiza��o social do imp�rio, crava: "A religi�o cat�lica apost�lica romana continuar� a ser a religi�o do imp�rio. Todas as outras religi�es ser�o permitidas com seu culto dom�stico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo".

O texto constitucional ainda prev� o texto que deve ser lido como juramento durante a nomea��o de um novo imperador: "Juro manter a religi�o cat�lica apost�lica romana, a integridade, e indivisibilidade do imp�rio; observar, e fazer observar a constitui��o pol�tica da na��o brasileira, e mais leis do imp�rio, e prover ao bem geral do Brasil, quanto em mim couber".

Santirocchi contextualiza que "ap�s a independ�ncia, os direitos que eram concess�es papais foram estabelecidos pela constitui��o". E o documento institu�do ainda delegava ao imperador o direito de "conceder ou negar o benepl�cito aos decretos dos conc�lios e letras apost�licas e quaisquer outras constitui��es eclesi�sticas".

Mas o papa n�o se deu por vencido. Em 1827 — ok, a dist�ncia e a comunica��o da �poca faziam com que a��es e rea��es levassem mais tempo —, o papa Le�o 12 (1760-1829) mandou publicar a bula Praeclara Portugalia, concedendo esses direitos ao rei.

"S� que [pela constitui��o] todo e qualquer documento papal tinha de ser aprovado e receber o benepl�cito do imperador. E esse documento n�o recebeu o benepl�cito", nota Santirocchi. "Mas, para a Igreja, era ela quem havia conferido esse direito ao imperador. Para o imperador, era um direito constitucional."

Mais tarde, as rusgas s� aumentariam. Conforme lembra o historiador, em 1858, "o Brasil e a Santa S� n�o chegaram a um acordo para celebrarem uma concordata".

"Os bispos queriam liberdade para se comunicar com o papa, administrar e organizar as dioceses", ressalta ele, lembrando que, at� a d�cada de 1870, eram somente 12 as dioceses no Brasil, com uma delas tendo o status de arquidiocese, Salvador.

Na contenda, "o Estado queria controlar o aparato religioso", acrescenta Santirocchi, "como instrumento legitimador do sistema". E seguir tratando "o clero como funcion�rio p�blico". "Tudo isso diminuindo cada vez mais os repasses financeiros para a Igreja".

"A partir dos anos 1870 v�rios grupos passaram a pressionar para a separa��o [entre governo e religi�o]", afirma o historiador. "Os republicanos, os liberais mais radicais e at� mesmo alguns cat�licos, padres e bispos, pois acreditavam que era melhor uma igreja livre, sem apoio financeiro do Estado."

Ele recorda que esse desgaste se intensificou ainda mais depois da chamada "quest�o religiosa" ocorrida entre 1872 e 1875, quando dois bispos foram presos porque, entre o papa e o imperador, preferiram obedecer ao papa. "Eles decidiram punir as irmandades religiosas que tinham ma�ons em sua diretoria", explica Santirocchi.

"Embora tenha ocorrido de forma institucionalmente abrupta, no sentido da transforma��o constitucional [no p�s-proclama��o da Rep�blica], eu diria que a mudan�a foi sendo feita de forma gradual, ainda no per�odo da monarquia", diz � BBC News Brasil o historiador Victor Missiato, pesquisador na Universidade Estadual Paulista e professor no Col�gio Presbiteriano Mackenzie Tambor�.

Missiato recorda que dom Pedro 2º (1825-1891), o segundo e �ltimo imperador do Brasil, "come�ou a estabelecer algumas pol�ticas no sentido de afastar o poder da Igreja, principalmente nas d�cadas de 1870 e 1880".

O div�rcio oficial entre Igreja e Estado

Oficialmente, o acordo que resultaria na separa��o entre a religi�o cat�lica e o poder civil no Brasil � o decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890. Ali, o ent�o chefe do governo provis�rio da rep�blica rec�m-proclamada, Manoel Deodoro da Fonseca (1827-1892), proibiu "a interven��o da autoridade federal e dos Estados federados em mat�ria religiosa", consagrou "a plena liberdade de cultos" e extinguiu o tal regime do padroado.

S�o sete artigos. A lei proibia que a autoridade federal ou dos Estados criasse "leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religi�o" e determinava que todos os "habitantes do pa�s" tivessem tratamento sem diferen�as.

A liberdade de culto tamb�m foi institu�da e ficou determinada que todas as igrejas e confiss�es religiosas seriam reconhecidas como "personalidade jur�dica".

Mas o governo federal tamb�m precisou ceder. Ficou acertado, na lei, que o Estado precisava seguir pagando a c�ngrua e, por um ano, subvencionaria os semin�rios.

Santirocchi conta que a lei resultou de uma h�bil negocia��o entre o jurista Rui Barbosa (1849-1923), ent�o Ministro da Fazenda, e um dos protagonistas — do lado cat�lico — da "quest�o religiosa", o bispo Ant�nio de Macedo Costa (1830-1891).

Naquele mesmo ano de 1890, Costa se tornaria arcebispo de Salvador. "Ele estava cotado para se tornar o primeiro cardeal da Am�rica Latina, se n�o tivesse morrido meses depois".

"Com o fim do padroado, o Estado deixa de ter o direito justificado de interferir na Igreja. E tamb�m n�o paga mais � Igreja. A Igreja passa a ter de se virar e se autofinanciar", acrescenta Santirocchi.

E talvez a Igreja Cat�lica estivesse muito acomodada em uma zona de conforto, sob o sustento do governo federal. Prova disso � que a separa��o institucional, em vez de prejudicar o catolicismo, fez com que a religi�o crescesse no Brasil, fora das amarras do controle governamental.

"Depois da separa��o a Igreja cat�lica cresceu vertiginosamente. Muitas par�quias, dioceses e arquidioceses foram criadas, muitas ordens religiosas vieram para o Brasil", analisa Santirocchi. "O mesmo aconteceu com as religi�es protestantes e evang�licas: cresceram, aumentaram a variedade de denomina��es, nasceram as primeiras igrejas evang�licas brasileiras j� no in�cio do s�culo 20."

Mas essa separa��o n�o foi autom�tica. Primeiro porque era natural uma certa resist�ncia de alguns setores da Igreja e, por outro lado, a complac�ncia de alguns setores da administra��o p�blica. Em segundo lugar, o emaranhado entre Igreja e Estado era t�o extenso que, realmente, ficava complicado identificar todos os pontos de contato e inger�ncias da noite para o dia.

Um santo com sal�rio pago pelo Estado

Em 2017, quando estava pesquisando em diversos documentos e arquivos p�blicos em busca de informa��es para meu livro Santo Ant�nio: A hist�ria do intelectual portugu�s que se chamava Fernando, quase morreu na �frica, pregou por toda a It�lia, ganhou fama de casamenteiro e se tornou o santo mais querido do Brasil (Editora Planeta, 2021), deparei-me com uma hist�ria bastante inusitada envolvendo o governo brasileiro e o santo portugu�s.

Desde os tempos coloniais, Santo Ant�nio vinha sendo nomeado militar - com as mais diversas patentes - em muitas localidades do territ�rio brasileiro. Era uma cargo simb�lico, obviamente, mas que previa remunera��o equivalente ao sal�rio militar compat�vel com o cargo - dinheiro este que era pago a algum convento ou par�quia.

Durante o per�odo em que a corte portuguesa transferiu-se de Lisboa para o Rio de Janeiro, o ent�o pr�ncipe regente Jo�o 6º (1767-1826) publicou um decreto fazendo do santo sargento-mor de todo o ex�rcito luso-brasileiro.

No documento, o monarca confessou "particular devo��o" ao santo e frisou que fazia isto como gratid�o pela intercess�o do mesmo "em prol da monarquia portuguesa, duramente hostilizada" por Napole�o Bonaparte (1769-1821).

Os procuradores do santo eram os frades franciscanos do convento de Santo Ant�nio do Rio de Janeiro - ou seja, era essa a institui��o que ficava com os sal�rios do "militar". O santo acabaria sendo promovido, tr�s anos mais tarde, a tenente-coronel de infantaria.

A trajet�ria militar de Santo Ant�nio no Brasil chegaria ao fim com a proclama��o da Rep�blica.

Ao fazer um pente-fino nas contas estatais, o delegado fiscal do Tesouro Nacional, Ant�nio de P�dua Mamede, impugnou a inclus�o do nome de Santo Ant�nio nas folhas de pagamento.

O argumento era profundamente republicano. "N�o � l�cito que a na��o continue a pagar aquele soldo (...) concorrendo-se, assim, para conservar a crendice que teve o pr�ncipe regente ao expedir aquelas patentes, sob o fundamento de haver o dito Santo Ant�nio influ�do para salvar a monarquia portuguesa da grande crise que ent�o atravessava", considerou ele.

O processo levou cinco anos para ser aprovado. Em mais um capricho do deus das coincid�ncias, o documento que extinguiu o sal�rio do santo foi assinado por um ministro da fazenda de nome Francisco Ant�nio de Sales (1863-1933).

O ato foi registrado na folha 21 do livro 486 da ent�o diretoria de contabilidade da guerra.

Mesmo sem sal�rio, contudo, ainda n�o havia sido publicado nenhum ato que extinguisse as patentes do santo. Seguia, portanto, o incans�vel Ant�nio um eterno integrante do Ex�rcito Brasileiro.

At� que, em 1824, o presidente Artur Bernardes (1875-1955) cobrou de seu ministro da guerra, Fernando Setembrino de Carvalho (1861-1947) que resolvesse a quest�o.

"O coronel Ant�nio de P�dua vai quase em tr�s s�culos de servi�o. Nomeie-o general e ponha-o na reserva", escreveu Bernardes. Solucionado o caso. Santo Ant�nio que desfrute do descanso merecido.

Depois da separa��o

No dia a dia da popula��o, a separa��o entre Igreja e Estado resultou em algumas mudan�as. De um lado, a liberdade de culto, inclusive em espa�os p�blicos - com exce��o para os esp�ritas e os de religi�es africanas, "que ainda ter�o de lutar", conforme lembra Santirocchi.

De outro, uma quest�o de ordem burocr�tica. Antes monop�lio das par�quias, os registros de nascimento, casamento e �bitos passaram a ser incumb�ncia do estado. Inclusive com a institui��o do casamento civil. E a seguinte cria��o de cemit�rios p�blicos.

Mas, conforme recorda o historiador Victor Missiato, nem s� de crucifixos em reparti��es p�blicas sobrevive a religiosidade dentro do aparato estatal. "� um processo gradual e relativo", pondera ele.

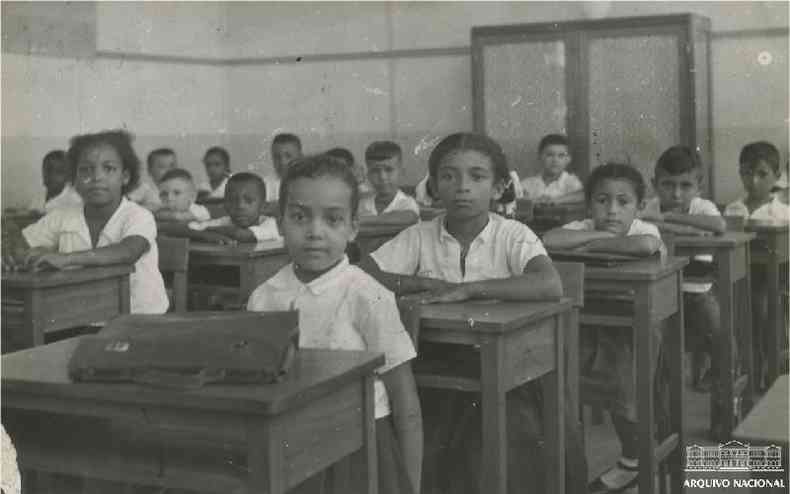

Um exemplo est� na educa��o. Em 1931, em sua primeira passagem pela presid�ncia do pa�s, Get�lio Vargas (1882-1954) promoveu a volta do ensino religioso nas escolas - tornando "facultativo" o que havia sido abolido; na pr�tica, reativando-o.

Ensino religioso que, no dia a dia daquele contexto, beneficiava exclusivamente a Igreja Cat�lica.

"Nos anos 1920, a Igreja Cat�lica se reaproximou dois pol�ticos. Essa reconcilia��o ficou mais evidente depois da Revolu��o de 1930, quando Get�lio Vargas chegou ao poder e, alguns meses depois, publicou o decreto que tornava o ensino religioso facultativa nas escolas p�blicas", afirmou o historiador Angelo Antonio Greco, em sua tese de doutorado defendida em 2017 na Universidade de S�o Paulo.

Segundo Greco, o ensino religioso "foi instrumento de fortalecimento cat�lico, reconquistando espa�os perdidos na Rep�blica Velha".

"O decreto de Vargas foi feito claramente em benef�cio dos cat�licos e, anos depois, foi incorporado na Constitui��o de 1934", afirma o pesquisador.

"O ensino religioso era considerado como obra principal pelos cat�licos e houve grande organiza��o na arquidiocese de S�o Paulo, com fiscais e delegadas fazendo relat�rios do seu andamento nas escolas", relata o historiador, destacando que "houve a inser��o do ensino cat�lico num ambiente laico", em escolas p�blicas, "com alunos de outras confiss�es religiosas".

E Deus est� mesmo nos detalhes. Victor Missiato lembra que mesmo a Constitui��o atual, de 1988, parece n�o se esquecer das rela��es intrincadas entre religi�o e Estado. O pre�mbulo do texto diz que o mesmo est� sendo publicado "sob a prote��o de Deus".

"A laicidade brasileira � uma laicidade republicana, mas ela tem aspectos morais que, na longa dura��o, a gente pode dizer que est�o ligados a uma vis�o crist� de sociedade. No Brasil, essa separa��o entre Igreja e Estado n�o ocorre de forma nitidamente delimitada", diz.

Ele recorda que diversas legisla��es civis demoraram a perder o lastro religioso, como no caso da lei do div�rcio — institu�da apenas em 1977. Outro exemplo � o casamento homoafetivo, reconhecido no Brasil apenas em 2013.

"N�o � uma linha reta. A cultura republicana vai sendo institu�da com o tempo, de forma gradual, afastando os temas religiosos dos temas do Estado. Mas at� hoje ainda temos muitas rela��es com a religi�o, por exemplo no Congresso, onde muitas decis�es ainda s�o pautadas pela religi�o."

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)