"Continua a estar fugida, desde 18 de agosto de 1871, da serra do Engenho-Novo, de casa de seu senhor Jo�o Luiz de Vargas Dantas, a preta Felippa."

Assim come�ava o an�ncio na edi��o de 20 de janeiro de 1872 do Jornal do Commercio, que circulava no Rio de Janeiro.

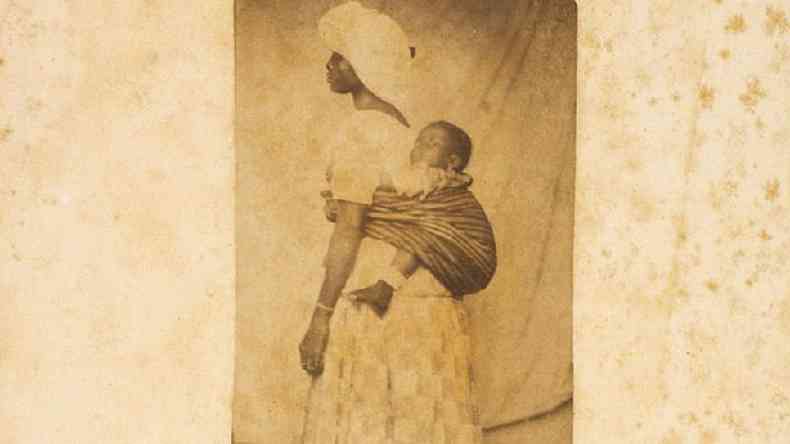

"Crioula, mo�a, robusta, de boa vista, altura e corpos regulares, fei��es alegres, olhos vivos e meio brancos, bei�os meio grossos, com falta de alguns dentes, cor n�o muito retinta, seios grandes, cabe�a, corpo e nariz pequenos, p�s compridos, meio grossos e meio virados nas pontas para dentro, tem um dos dedos da m�o meio encolhido para dentro, sinais de bexiga pelo rosto, os quais s�o meio pretos e pouco profundos. Estava pejada [gr�vida] e com a barriga bastante crescida, demonstrando muita proximidade de dar � luz (o que deve h� muito ter acontecido)."

- Muito al�m da princesa Isabel, 6 brasileiros que lutaram pelo fim da escravid�o no Brasil

- Aboli��o da escravid�o em 1888 foi votada pela elite evitando a reforma agr�ria, diz historiador

Felippa deixou a casa de seu "senhor" cerca de um m�s antes da promulga��o da Lei do Ventre Livre, que completa 150 anos neste 28 de setembro de 2021 e que tornou livres todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos ap�s sua promulga��o.

As escravizadas gr�vidas estavam sujeitas a viol�ncias terr�veis: a tortura, a exaust�o pelo trabalho — que muitas vezes se estendia at� o dia do parto —, um resguardo m�nimo, com frequ�ncia de apenas tr�s dias, a possibilidade de separa��o abrupta dos filhos rec�m-nascidos.

N�o surpreende que, como Felippa, muitas mulheres gr�vidas tentaram fugir. Por muito tempo invis�veis, essas hist�rias v�m sendo contadas por pesquisadores que buscam vest�gios dessas personagens nos registros hist�ricos dispon�veis.

Uma delas � a historiadora Lorena F�res da Silva Telles, que mergulhou em arquivos de jornais publicados entre 1830 e 1888 e encontrou o an�ncio sobre Felippa — e outros 131 com o mesmo tema, a fuga de escravizadas gr�vidas.

Os dados viraram substrato para sua tese de doutorado e, em conjunto com informa��es colhidas de peri�dicos m�dicos e teses das faculdades de Medicina, ajudaram-na a trazer � superf�cie a rela��o entre maternidade e escravid�o na cidade do Rio de Janeiro no s�culo 19.

"Como � um tema sem uma fonte seriada, o pesquisador tem que buscar fontes de naturezas diversas, de autoria muitas vezes de 'senhores', homens brancos, com uma escrita com um teor extremamente racista, objetificante com rela��o �s mulheres", ela sublinha.

"A partir desses textos, voc� tenta extrair a perspectiva delas. Os ecos atrav�s da documenta��o — esse � o of�cio da historiadora ali, n�? Pegar fontes hist�ricas, porque elas n�o escreveram a pr�prio punho, e encontrar os projetos, os desafios, as experi�ncias, as vis�es de mundo, as atitudes, as ag�ncias delas." A tese ser� transformada em livro, com publica��o prevista para 2022.

Dando � luz no cafezal

At� o come�o do s�culo 20, a maioria dos partos no Brasil era feita em casa, por parteiras ou pelas "comadres", mulheres sem treinamento t�cnico, mas com grande conhecimento emp�rico, que gozavam da confian�a das mulheres de suas comunidades.

"Isso valia tanto para as 'senhoras' quanto para as mulheres escravizadas; para as que moravam na cidade ou nas fazendas", diz Cassia Roth, professora de Hist�ria da Am�rica Latina e Caribe na Universidade da Georgia, nos EUA.

"Os m�dicos s� eram chamados quando havia algum problema", diz a pesquisadora, que h� anos estuda o tema, com uma pesquisa minuciosa em fontes como os Annaes Brazilienses de Medicina e em documentos do Judici�rio.

As semelhan�as, contudo, paravam por a�.As mulheres escravizadas eram levadas ao limite nos trabalhos for�ados. Parte das evid�ncias vem dos registros de viajantes como o franc�s Charles Ribeyrolles, que em 1858 assistiu com perplexidade mulheres gr�vidas prestes a dar � luz trabalhando na colheita de caf� nas planta��es do Vale do Para�ba.

Nessa mesma �poca, o m�dico Antonio Ferreira Pinto escrevia que era comum que muitas entrassem em trabalho de parto no servi�o ou a caminho dele, com frequ�ncia carregando pesados cestos na cabe�a.

Ele narra o caso chocante de uma escravizada que come�ou a sentir as dores do parto no cafezal, mas n�o conseguiu chegar � senzala a tempo: teve o beb� sozinha, desmaiou, "quer por perda consider�vel de sangue, quer assustada por se ver s�", e acordou quando os porcos dilaceravam seu filho.

Telles pontua que, ainda que nas cidades a realidade fosse diferente daquela das grandes propriedades cafeeiras, n�o significa que a rotina fosse menos extenuante.

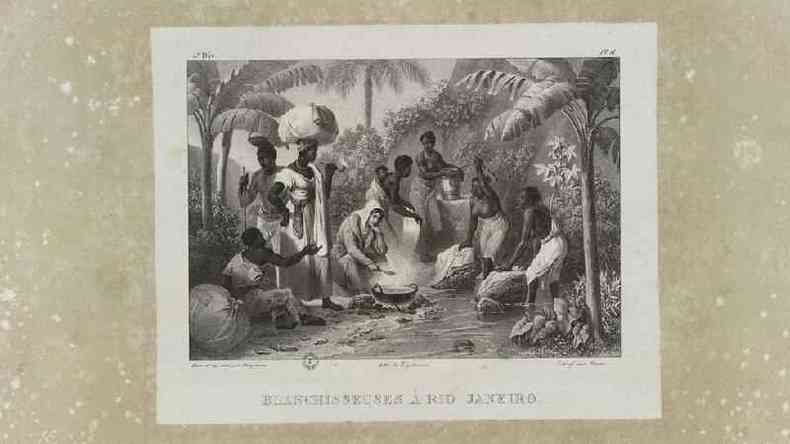

"O trabalho urbano tamb�m poderia ser muito pesado — muitas tinham de carregar tinas de �gua." As lavadeiras, por exemplo, passavam longos per�odos em p�, curvadas, o que lhes inchava as pernas e p�s e, �s vezes, chegava a prejudicar o desenvolvimento do �tero.

"E mesmo os trabalhos considerados menos pesados do ponto de vista do esfor�o f�sico eram tamb�m muito complicados e dif�ceis, como o das mucamas e das costureiras, porque elas ficavam muito cerceadas e reclusas dentro das casas e, ali, sujeitas a ass�dios, abusos e viol�ncias por parte da 'senhora' e do 'senhor'", acrescenta a historiadora.

Nesse sentido, o momento do parto tamb�m poderia ser muito invasivo para essas mulheres. Em muitos dos pa�ses de origem das mulheres escravizadas — em Angola, por exemplo —, a experi�ncia de dar � luz envolvia posi��es e movimentos diferentes. As mulheres n�o costumavam cobrir o corpo e os beb�s passavam por uma s�rie de ritos depois do nascimento.

Alguns desses costumes, ainda que com restri��es, tinham espa�o nas �reas rurais do Brasil, onde o n�mero de escravizados em cada propriedade costumava ser maior. Como relata Roth, o mais comum nesses casos era que os partos acontecessem nas senzalas e que as mulheres fossem auxiliadas por outras escravizadas.

No ambiente urbano, a situa��o era bem diferente."Se voc� pensar em uma jovem africana, de repente ela se v� na presen�a da 'senhora', que � uma mulher cat�lica, que � branca, que tem outra no��o de parto. Pensar que essas mulheres t�m o parto desse jeito � extremamente violento, � uma viol�ncia em v�rias dimens�es", ressalta Telles.

Tanto nas fazendas quanto nas �reas urbanas, o tempo de resguardo era m�nimo. Os relatos de viajantes indicam que, muitas vezes, elas estavam de volta ao trabalho apenas tr�s dias depois de dar � luz.

Como o sistema escravista moldou a obstetr�cia no Brasil

O s�culo 19 marcou n�o apenas o �ltimo cap�tulo da longa hist�ria do escravismo como institui��o formal no Brasil.

Esse tamb�m foi um per�odo em que a ginecologia e a obstetr�cia se consolidaram como campos da Medicina no pa�s. Nesse momento de transi��o, n�o era raro que os m�dicos em forma��o praticassem nos corpos das escravizadas.

Roth disse n�o ter encontrado evid�ncias de que eles submetessem essas mulheres a experimentos cient�ficos — como foi o caso, nos Estados Unidos, de m�dicos como James Marion Sims, que usou mulheres negras como cobaias.

"N�o se pode dizer, a partir dos documentos, se esse tipo de experimenta��o aconteceu ou n�o no Brasil. Mas houve, sim, um outro tipo de experimenta��o que tamb�m � perversa… � horr�vel ler esses relatos um ap�s o outro", diz ela, referindo-se aos peri�dicos m�dicos.

Um deles est� citado em um trabalho recente da historiadora — o cap�tulo de um livro ainda n�o publicado. Retrata uma palestra em 1856 no audit�rio de anatomia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em que se apresentava o caso de uma "preta" sem nome que morreu durante o parto.

O m�dico que assistiu a paciente, sem pr�tica no uso do f�rceps (uma esp�cie de pin�a usada para puxar o beb� quando ele enfrenta dificuldade para sair), aplicou-o com tanta for�a que "se rasgara a vagina e exercera-se uma compress�o t�o forte sobre o colo do �tero que esse se achava bastantemente equimosado". Ap�s a "tortura", como define a pesquisadora, a mulher morreu.

Nos relat�rios dos obstetras que se formaram na Santa Casa de Miseric�rdia do Rio de Janeiro, Roth encontrou Henriqueta, que deu entrada na maternidade do hospital escola, aos 17 anos, em 20 de abril de 1884.

Um primeiro exame mostrou que o feto estava em posi��o invertida, com os p�s para baixo e cabe�a para cima. Meia hora depois, o beb� tinha girado quase 180 graus. O ventre de Henriqueta foi apalpado por tantos alunos e por tantas vezes que o feto acabou sendo involuntariamente deslocado. A filha da jovem nasceu morta e Henriqueta passou outros tr�s meses no hospital at� se recuperar de uma infec��o.

Boa parte desses casos tem um denominador comum: a ideia de que as mulheres negras tinham um n�vel de toler�ncia maior � dor.

Esse pensamento se espalhou entre a comunidade m�dica do s�culo 19, na esteira das teorias raciais e do racismo cient�fico, mas transborda esse per�odo.

"Acho que a ideia de que as mulheres negras suportam mais dor ainda existe na profiss�o m�dica no Brasil. A mesma coisa nos Estados Unidos", ressalta Roth.

"� preciso ter cuidado para n�o estabelecer necessariamente uma causalidade, mas definitivamente � poss�vel enxergar paralelos e ver como a institui��o da escravid�o afetou e moldou a profiss�o da obstetr�cia no Brasil", completa a pesquisadora, que trata desse assunto no livro A Miscarriage of Justice Women's Reproductive Lives and the Law in Early Twentieth-Century Brazil ("Um Erro da Justi�a: A Vida Reprodutiva das Mulheres e a Legisla��o do Brasil do In�cio do S�culo 20", em tradu��o livre), publicado em 2020 pela editora Stanford University Press.

As m�es escravizadas e os beb�s brancos

A aboli��o da escravatura em 13 de maio de 1888 foi o �ltimo cap�tulo da morte lenta do regime escravista no Brasil. Antes da Lei �urea, um conjunto de leis abolicionistas j� vinha sendo institu�do no pa�s, a conta gotas.

Houve a proibi��o do tr�fico negreiro em 1850, que acabou com os desembarques nos portos brasileiros de africanos sequestrados, e, em 1871, a Lei do Ventre Livre, que considerava libertos todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos ap�s sua data de promulga��o.

Essa implos�o lenta do regime escravista brasileiro teve efeitos colaterais perversos para as mulheres escravizadas.Um deles se abateu sobre o "mercado" de amas de leite que h� d�cadas dava lucro aos "senhores" em cidades como o Rio de Janeiro, Salvador e Recife. M�es escravizadas eram tradicionalmente alugadas para amamentar os filhos de mulheres brancas de classe m�dia e alta, que raramente davam de mamar aos pr�prios beb�s.

Por qu�?

A resposta est� no discurso m�dico da �poca, que dizia que "a mulher branca � fr�gil, � linf�tica, � inconstante, � nervosa, tem o leite 'fraco'", explica Telles.

"E se dizia exatamente o oposto complementar para a mulher negra: elas s�o fortes, robustas, conseguem amamentar mais de uma crian�a ao mesmo tempo, t�m muito leite, seus filhos n�o precisam de tantos cuidados assim."

Esse "mercado" acabou se tornando extremamente lucrativo depois da proibi��o do tr�fico. Com a redu��o do n�mero de escravizadas urbanas, o valor pago pelas amas de leite entrou em trajet�ria crescente.

"E a� entra um tra�o muito cruel: as classes m�dias e as elites preferem pagar o dobro ou o triplo do pre�o da mulher escrava sem o seu beb�", relata Telles.

Assim, muitas m�es eram separadas — tempor�ria ou permanentemente — dos rec�m-nascidos para que os beb�s brancos n�o disputassem aten��o com seus filhos. Antes da Lei do Ventre Livre, os "senhores" tinham um incentivo econ�mico para manter os rec�m-nascidos vivos, j� que eles nasciam escravos e, nesse sentido, representavam-lhes ganhos potenciais no futuro.

"Depois de 71, quando as crian�as n�o v�o ser mais escravizadas, elas come�am a ser largadas na rua, nas praias, na Roda dos Expostos."

A historiadora conta que muitas parteiras — no caso do Rio de Janeiro, muitas de origem francesa — se especializaram no que acabou virando um fil�o dos estertores do mercado escravista: elas faziam os partos das mulheres escravizadas em suas pr�prias casas, chamadas de "casas de maternidade", e j� se encarregavam de sumir com os beb�s e alugar as mulheres.

O n�mero de crian�as na Roda dos Expostos, tamb�m conhecida como roda dos enjeitados — ligadas �s igrejas e institui��es de caridade, que recebiam rec�m-nascidos abandonados — cresceu substancialmente nessa �poca.

O destino de Felippa

A revolta das mulheres escravizadas aparece em hist�rias como a de Felippa, nos registros de fugas nos jornais.

"Uma mulher que foge gr�vida de oito, nove meses, de repente ela j� sabe do plano do senhor de alug�-la como ama de leite", ilustra Telles.

"Ent�o elas decidem fugir tanto pela quest�o da sobreviv�ncia dos filhos, para deix�-los com alguma comadre, com algu�m que zele pela sobreviv�ncia deles, quanto para n�o serem torturadas ou mesmo para poderem viver o parto de uma forma que elas julgassem mais apropriada."

Nesse sentido, a rede de solidariedade que existia entre as mulheres era fundamental."Essas mulheres t�m comadres, elas andam pelas ruas. A concentra��o africana e afrodescendente na cidade do Rio de Janeiro � fort�ssima. Tem ainda os 'zungus', que s�o casas de batuque e tamb�m de alimenta��o… toda uma rede que o mundo urbano permite que exista, e que � onde elas v�o se amparar e tentar encontrar maneiras menos adversas para viver o parto e o p�s-parto."

No caso de Felippa, registros do Jornal do Commercio de 1874 mostram que, depois de dar � luz, ela entrou com uma a��o de liberdade na Justi�a reivindicando sua alforria.A "sec��o judici�ria" do jornal O Globo de 16 de maio de 1875 informa, contudo, que o pedido foi negado.

J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube ? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)