Uma mancha esverdeada se destaca na paisagem ondulada dos arredores de Po��es, pequeno munic�pio no Semi�rido baiano.

Ali, a profus�o de cactos, suculentas e �rvores da Caatinga contrasta com a pastagem degradada e os solos nus do entorno.

O respons�vel pelo "o�sis" � o engenheiro aposentado Nelson Ara�jo Filho, de 66 anos.

"Quando comecei aqui, o solo era compactado e n�o produzia nada", ele diz � BBC News Brasil.

Sentado na sombra de um umbuzeiro, Ara�jo conta que por muitos anos aquela �rea, que pertence a seu pai, abrigou ro�as de milho e aipim. Depois, virou pasto para gado.

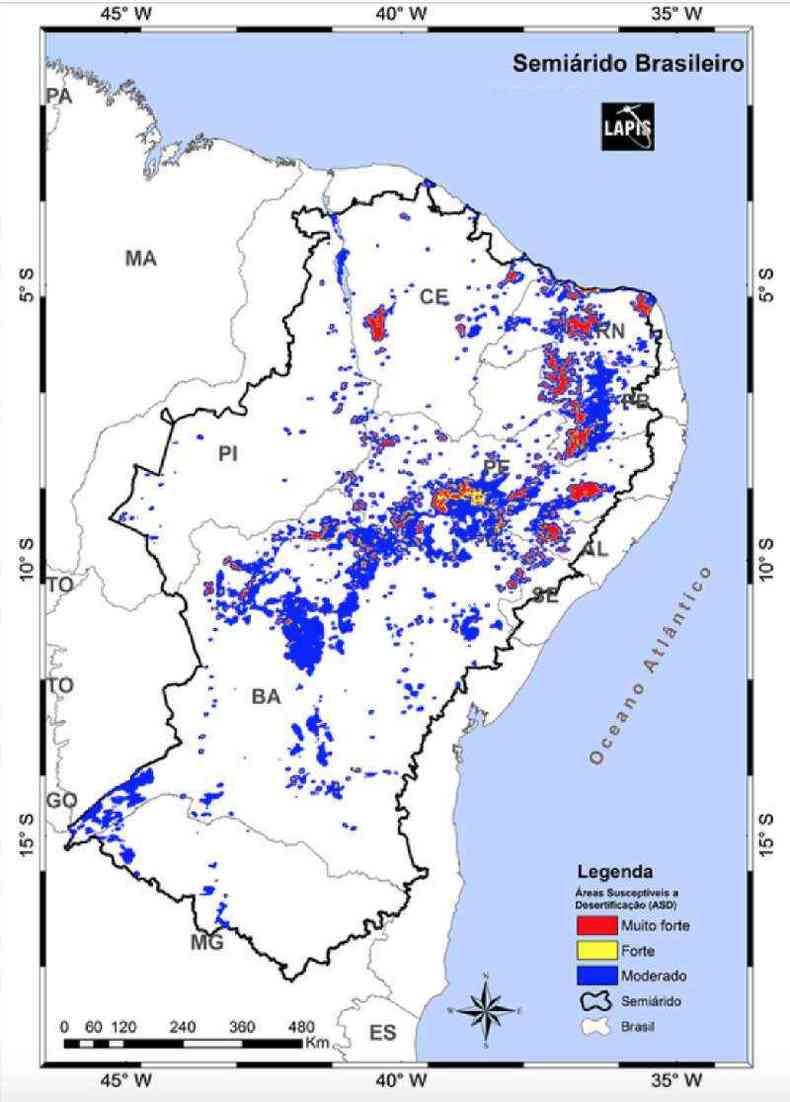

Mas os anos de uso intensivo esgotaram o solo e o deixaram em vias de virar deserto — fen�meno que atinge cerca de 13% das terras do Semi�rido brasileiro, segundo o Laborat�rio de An�lise e Processamento de Imagens de Sat�lites da Universidade Federal de Alagoas.

Ara�jo come�ou a reverter o processo h� tr�s anos com a implanta��o de um sistema agroflorestal em 1,8 hectare, �rea equivalente a dois campos de futebol.

O m�todo, que tem sido adotado em v�rias regi�es brasileiras e do mundo, se espelha no funcionamento dos ecossistemas originais de cada regi�o.

Abund�ncia sem irriga��o

No in�cio, Ara�jo plantou esp�cies da Caatinga que sobrevivem mesmo em solos degradados, como a palma forrageira e o avel�s. Depois, passou a podar a vegeta��o com frequ�ncia, usando todo o material cortado para cobrir e adubar o solo.

Com a melhora das condi��es, esp�cies mais exigentes, como �rvores frut�feras e de grande porte, j� come�am a pedir passagem. A abund�ncia de flores e frutos atrai aves e abelhas; e animais silvestres que h� muito n�o eram vistos, como veados, voltaram a circular pela regi�o.

Em mais alguns anos, Ara�jo espera que seu sistema se assemelhe a uma �rea intocada da Caatinga, com plantas de todas as alturas e alta variedade de esp�cies, de onde possa tirar mel, frutas e alimento para rebanhos o ano todo.

E tudo isso sem usar agrot�xicos, adubos qu�micos ou uma s� gota de �gua com irriga��o.

"N�o falta �gua na Caatinga", diz o agricultor, referindo-se ao orvalho que banha a vegeta��o todas as noites e que o deixa com a roupa molhada ao visitar a agrofloresta pela manh�.

Ele afirma que a �gua do sereno � suficiente para "manter o sistema funcionando".

"A chuva, para mim, � um b�nus", diz, questionando a no��o de que, no Semi�rido, toda planta��o precisa de irriga��o ou de ver�es chuvosos para prosperar.

Ferramenta contra as mudan�as clim�ticas

T�cnicas como as usadas por Ara�jo t�m atra�do holofotes num momento em que l�deres globais discutem como frear as mudan�as clim�ticas — objetivo da Confer�ncia das Partes (COP-26) que ocorre neste m�s em Glasgow, na Esc�cia.

Para climatologistas, sistemas agroflorestais s�o ferramentas tanto para a adapta��o �s mudan�as quanto para a redu��o do ritmo das transforma��es.

Isso porque a diversidade dos sistemas deixa os agricultores menos vulner�veis a extremos clim�ticos, ao mesmo tempo em que as agroflorestas ampliam a absor��o de carbono na atmosfera.

E, segundo os especialistas, o Semi�rido brasileiro j� tem sido uma das regi�es mais afetadas pela mudan�a do clima no mundo.

Em seu �ltimo relat�rio, divulgado em agosto, o Painel Intergovernamental sobre Mudan�as Clim�ticas (IPCC) afirmou que o Semi�rido tem enfrentado secas mais intensas e temperaturas mais altas, condi��es que tendem a acelerar a desertifica��o de seus solos.

Da� a urg�ncia em substituir uma agricultura que fragiliza os solos por outra capaz de restaur�-los.

Em seu relat�rio de 2019, o IPCC j� havia dito que "sistemas agroflorestais podem contribuir com a melhora da produtividade de alimentos ao mesmo tempo em que ampliam a conserva��o da biodiversidade, o equil�brio ecol�gico e a restaura��o sob condi��es clim�ticas em muta��o".

Maior infiltra��o da �gua

Para a agr�noma Eunice Maia de Andrade, professora da Universidade Federal do Cear�, sistemas agroflorestais s�o capazes de recuperar uma boa parcela dos solos do Semi�rido.

Especialista em conserva��o de solo e �gua no Semi�rido, com doutorado em Recursos Naturais Renov�veis pela Universidade do Arizona (EUA), Andrade afirma que esses sistemas facilitam a infiltra��o da �gua e reduzem seu escoamento superficial, o que protege a microbiologia do solo e ajuda a reter nutrientes.

Mas ela afirma que a implanta��o do sistema seria "muito dif�cil" em algumas partes do Semi�rido, como em regi�es onde o solo � muito raso e rochoso, ou em �reas onde chova menos de 500 mil�metros ao ano.

As partes mais secas do Semi�rido brasileiro recebem cerca de 250 mm de chuva ao ano, um ter�o do �ndice verificado nas partes mais �midas da regi�o.

Em Po��es, onde Nelson Ara�jo Filho implantou seu sistema agroflorestal, o �ndice m�dio de chuvas � de 624 mm/ano, segundo o portal Weather Spark.

Para a professora Eunice Maia de Andrade, o combate � desertifica��o exige "um conjunto de a��es e t�cnicas distintas", que considerem o n�vel de chuvas e as aptid�es de cada local.

Preconceito e resist�ncias

Nos �ltimos anos, v�rios coletivos e movimentos sociais t�m realizado cursos e viv�ncias no Semi�rido para estimular a ado��o de sistemas agroflorestais ou agroecol�gicos.

Os dois conceitos s�o semelhantes e se op�em � chamada Revolu��o Verde, conjunto de t�cnicas agr�colas que se disseminaram pelo mundo a partir dos anos 1930 e se baseiam no uso intensivo de fertilizantes, agrot�xicos e mecaniza��o.

J� a agroecologia e os sistemas agroflorestais buscam conciliar a produ��o de alimentos com a restaura��o ambiental. Al�m disso, valorizam a autonomia dos agricultores e o uso dos recursos que j� est�o dispon�veis no local.

Uma das organiza��es que t�m difundido as pr�ticas no Semi�rido � Centro de Assessoria e Apoio a Trabalhadores e Institui��es N�o-Governamentais Alternativas (Caatinga).

Um dos membros do grupo, Vilmar Luiz Lermen, recebe frequentemente em seu s�tio em Exu, Pernambuco, agricultores de v�rios Estados interessados em aprender os m�todos e visitar uma agrofloresta com 15 anos de idade.

No Semi�rido, por�m, assim como em outras partes do pa�s, h� obst�culos � penetra��o dessas ideias e relut�ncia em abandonar certas pr�ticas tradicionais.

O pr�prio Nelson Ara�jo Filho enfrentou resist�ncias quando come�ou a implantar sua agrofloresta em Po��es.

Alguns vizinhos e parentes protestaram, afirmando que a grande presen�a de palma forrageira (um tipo de cacto) na planta��o desvalorizaria a �rea.

Isso porque essa esp�cie � bastante usada como alimento para cabras, cuja cria��o � associada � pobreza na regi�o.

Os descontentes defendiam que, em vez de palma, ele plantasse capim para bois, j� que a pecu�ria bovina, ao contr�rio, � uma atividade valorizada.

Vegeta��o espinhenta

Agricultores que implantaram sistemas agroflorestais em outros pontos do Semi�rido lidam com questionamentos semelhantes.

Antonio Gomides Fran�a, que h� um ano e meio cultiva uma agrofloresta no Crato, interior do Cear�, diz que muitos vizinhos relutam adotar seus m�todos por n�o saber como lidar com a vegeta��o da Caatinga nas �reas onde os sistemas s�o implantados.

Em geral, essa vegeta��o � formada por �rvores duras e espinhentas que sobrevivem em solos degradados, como a jurema, a unha de gato e o mameleiro.

Quando uma agrofloresta � plantada, � preciso podar ou derrubar essas �rvores para dar lugar a outras esp�cies que ajudem a recuperar o solo e ampliem a diversidade do sistema.

"Mas o agricultor, quando vai derrubar essa vegeta��o espinhenta, n�o sabe como organizar o material, ent�o ele derruba e taca fogo", diz Fran�a.

O problema � que a queimada se contrap�e radicalmente aos conceitos agroecol�gicos, pois deixa o solo exposto � eros�o e mata microorganismos essenciais para a vida vegetal - al�m de gerar emiss�es de gases causadores do efeito estufa.

Para Fran�a, no entanto, com t�cnicas e equipamentos simples, � perfeitamente poss�vel abrir m�o do fogo no Semi�rido, usando as plantas espinhentas para adubar e proteger o solo.

Outra vantagem do sistema em rela��o � agricultura convencional, diz ele, � a diminui��o dos riscos por conta da diversidade de esp�cies. Enquanto o agricultor convencional deposita todas as suas fichas em alguns poucos alimentos, podendo perder tudo se n�o chover no m�s certo ou se surgir alguma praga, o agrofloresteiro maneja um sistema em que h� colheitas o ano todo.

Implanta��o em s�rie

Nos pr�ximos meses, Gomides pretende implantar outra agrofloresta que ele quer transformar em um ponto de refer�ncia no Cariri, no Cear�.

Segundo ele, h� grande dificuldade na regi�o para encontrar mudas e sementes de plantas adequadas a agroflorestas.

Por isso, Fran�a quer criar um banco de matrizes dessas plantas para compartilh�-las com outros agricultores da regi�o. O passo seguinte, diz ele, ser� criar uma "for�a coletiva" com moradores para implantar e manejar sistemas agroflorestais em s�rie.

"Voc� chega com a estrutura, implanta, vai para a pr�xima �rea, at� criar um circuito de agrofloresta popular na regi�o."

Hoje Gomides diz que falta apoio t�cnico e incentivo do governo para que agricultores migrem para o sistema.

"Aqui somos n�s por n�s mesmos, estamos cavando uma cacimba na unha", diz.

J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube ? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)