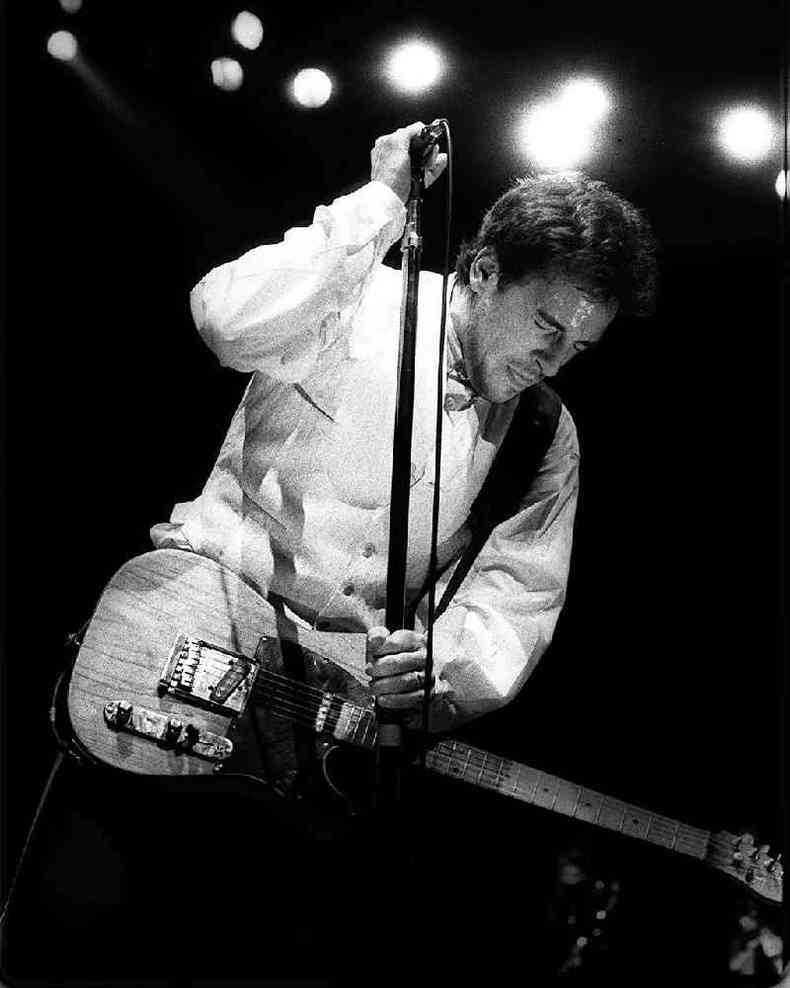

No dia 25 de fevereiro de 1988, em uma apresenta��o em Worcester, em Massachusetts (EUA), o cantor americano Bruce Springsteen esqueceu os primeiros versos do maior sucesso da sua carreira nos Estados Unidos, a m�sica Born to Run.

O conhecimento existente sobre a natureza dos lapsos de mem�ria, estabelecido ao longo de d�cadas que remontam at� a virada do s�culo 20, aponta que isso simplesmente n�o deveria ter acontecido.

Esquecer parece uma consequ�ncia inevit�vel da entropia. Com o passar do tempo, os rochedos tombam sobre o mar, os carros novos se deterioram, os jeans azuis desbotam e a nossa mem�ria, que representa uma esp�cie de ordena��o no nosso c�rebro, inevitavelmente acaba se desordenando.

- O que a neuroci�ncia nos ensina sobre o prazer

- Copa do Mundo: como a sa�de mental influencia o desempenho dos jogadores em campo

O pr�prio Springsteen diz, na sua m�sica Atlantic City: "tudo morre, querida, � um fato." E por que as informa��es na nossa mente seriam diferentes?

A preserva��o de informa��es como letras de m�sicas exige manuten��o constante. Mas, no caso de Born to Run, ningu�m pode acusar Springsteen de neglig�ncia.

Em 1988, ele certamente j� havia repetido milhares de vezes a letra da sua m�sica de sucesso, gravada em 1975. E, quando ele ficou olhando perplexo para o p�blico que o acompanhava em Worcester, sua �nica rea��o foi confessar ao microfone: "cantei isso tantas vezes e esqueci a letra".

Segundo o modelo entr�pico do esquecimento, esse tipo de lapso faz pouco sentido. E, se esse modelo estivesse errado (Springsteen certamente n�o foi o �nico a sofrer com os caprichos de um c�rebro que se recusa a lembrar alguma coisa), haveria enormes consequ�ncias.

As escolas e os sistemas educacionais em todo o mundo foram constru�dos com base nas melhores teorias psicol�gicas do in�cio do s�culo 20. Se esses modelos de aprendizado - e seu oposto, o esquecimento - estivessem errados, in�meros estudantes teriam recebido uma p�ssima educa��o.

E, mesmo fora da escola, quantos de n�s ter�amos passado incont�veis horas repetindo automaticamente, por exemplo, tacadas de golfe, verbos em franc�s ou discursos de casamento - em um esfor�o in�til?

O in�cio dos estudos

As primeiras tentativas de explicar o esquecimento datam do final dos anos 1800, quando os pesquisadores da psicologia come�aram a incorporar ferramentas matem�ticas aos seus experimentos - a princ�pio, lentamente.

O psic�logo alem�o Hermann Ebbinghaus (1850-1909) estudou seus pr�prios poderes de mem�ria decorando longas s�ries de s�labas sem sentido e registrando o quanto ele se lembrava delas com o passar do tempo.

Ele concluiu que sua capacidade de relembrar essas informa��es sem sentido diminu�a ao longo do tempo, seguindo uma curva. Ele perdia rapidamente a maior parte das s�labas memorizadas, mas um pequeno percentual delas persistia na mem�ria muito tempo depois dos seus esfor�os iniciais de memoriza��o.

Estes resultados pareciam confirmar a ideia intuitiva de que esquecer algo � consequ�ncia da simples eros�o das informa��es. Mas, mesmo nesses estudos iniciais, surgiram algumas falhas nos dados, sugerindo que poderia haver algo no esquecimento que n�o est�vamos conseguindo enxergar.

� importante observar que o momento da memoriza��o de Ebbinghaus causou enorme influ�ncia sobre o quanto ele se lembrava das informa��es. O treino espa�ado trouxe melhores resultados do que grupos de sess�es de memoriza��o reunidas.

Esta descoberta foi misteriosa e indicava que a mente fazia certas exig�ncias para memorizar. Mas, ao mesmo tempo, n�o foi uma surpresa. Na verdade, os benef�cios de se espa�ar os estudos j� eram conhecidos pela maioria dos estudantes.

Segundo Ebbinghaus, "o estudante n�o insiste em aprender seu vocabul�rio e todas as regras � noite, mas sabe que deve refor��-los novamente de manh�".

- Por que lembrar mal de algumas coisas pode significar uma boa mem�ria

- Quais alimentos s�o bons (ou n�o) para a mem�ria

As leis do aprendizado

No tempo de Ebbinghaus, esse tipo de m�todo quantitativo era uma exce��o na pesquisa psicol�gica. Mas, uma gera��o depois, ele rapidamente ganhou novos adeptos.

Talvez nenhum psic�logo tenha sido mais respons�vel por essa mudan�a do que o amante dos n�meros Edward L. Thorndike (1874-1949), da Universidade Columbia, nos Estados Unidos. Ele argumentou que, "se algo existe, existe em alguma quantidade; e, se existe em alguma quantidade, pode ser medido".

� quase imposs�vel ignorar a influ�ncia de Thorndike sobre a psicologia de pesquisa e a pr�tica educacional. Ele escreveu in�meros livros e artigos, incluindo livros de aritm�tica e uma s�rie de dicion�rios estudantis, al�m dos primeiros testes padronizados.

Thorndike tamb�m foi presidente da Associa��o Norte-Americana de Psicologia e, posteriormente, da Associa��o Norte-Americana para o Avan�o da Ci�ncia.

E talvez o mais importante tenha sido o fato de que sua pesquisa formou a base do behaviorismo, influente movimento que surgiu na Psicologia em meados do s�culo passado. Essa corrente tenta explicar os comportamentos puramente em fun��o do condicionamento ambiental, sem a interveni�ncia de processos mentais.

As pesquisas iniciais de Thorndike referiram-se ao aprendizado animal e frequentemente inclu�ram gatos, que ele costumava observar tentando escapar de gaiolas resistentes. Suas observa��es geraram tr�s leis b�sicas de aprendizado, igualmente v�lidas para seres humanos e animais.

Elas abordavam como o c�rebro "marca" as associa��es (o que ele chamou de Lei do Efeito), sob quais condi��es ocorre o aprendizado (sua Lei da Prontid�o) e como as mem�rias s�o mantidas ou esquecidas - sua Lei do Exerc�cio, que � divida em subteorias de uso e desuso.

A teoria do desuso � simples. Se voc� n�o usar a recorda��o, voc� a perde. J� o uso pode preserv�-la, mas s� quando acompanhado de algum tipo de recompensa satisfat�ria - como apreciar o som de uma multid�o aplaudindo, por exemplo.

A teoria do esquecimento de Thorndike acompanha, em grande parte, as observa��es de Ebbinghaus. Mas ela n�o explica o fato, ainda misterioso, de que a memoriza��o espa�ada aparentemente torna as informa��es mais resistentes ao esquecimento.

Os cientistas cognitivos s� viriam a criar um modelo de esquecimento que explicasse satisfatoriamente essa quest�o d�cadas depois. Mas, enquanto isso, as tr�s leis de aprendizado de Thorndike intensificaram as tentativas de padroniza��o da educa��o no in�cio do s�culo 20.

� preciso deixar claro que Thorndike n�o foi o �nico respons�vel pelas formas de regulariza��o da educa��o adotadas em todo o mundo no s�culo 20. Mas suas ideias - que o aprendizado seria quantific�vel e que alguns alunos seriam naturalmente melhores do que outros - apoiavam vis�es de escola com condi��es rigidamente padronizadas, n�o s� em termos de exames, mas tamb�m do tempo passado nas carteiras, do tamanho e da forma das salas de aula, de pedagogia e das medidas de avalia��o dos estudantes.

Essas condi��es intercambi�veis permitiam a compara��o dos estudantes entre si, supostamente para fins de meritocracia.

O 'esquecimento saud�vel'

Na padroniza��o da educa��o e nas pesquisas cont�nuas sobre o aprendizado, o esquecimento ficou um tanto menosprezado. Mas sua import�ncia come�ou a aumentar gra�as a duas linhas de pesquisa separadas, iniciadas nos anos 1960 e 1970.

Uma dessas pesquisas trata dos neur�nios e � conduzida por meio de eletrodos min�sculos implantados nas c�lulas. J� a outra opera em n�vel de psicologia cognitiva e utiliza question�rios inteligentemente elaborados.

Em n�vel celular, o neurocientista Eric Kandel, em uma s�rie de estudos que renderam o pr�mio Nobel, demonstrou que as mem�rias s�o preservadas na forma de conex�es fortalecidas entre os neur�nios. Ele mostrou que os regimes de treinamento, sejam eles conduzidos em animais intactos, vivos e em aprendizado ou estimulando neur�nios eletricamente em uma placa, criam esse refor�o das conex�es.

E, como Ebbinghaus observou pela primeira vez, o treinamento (memoriza��o ou estudo) com maior intervalo programado entre as sess�es fez com que essas conex�es fossem mais duradouras. Este � um fato que permanece verdadeiro em todo o reino animal, desde as lesmas-do-mar at� os mam�feros.

A estrutura celular respons�vel pela manuten��o das lembran�as pode ent�o ser prejudicada em favor da preserva��o de informa��es que n�s, animais, encontramos repetidamente. Mas o que acontece exatamente nos espa�os entre esses regimes de treinamento, pr�tica ou estudo?

- O que � 'mentalidade de crescimento' e por que empregadores a valorizam cada vez mais

- O que � a converg�ncia lingu�stica, fen�meno que te faz imitar sotaques sem perceber

Em n�vel celular, parte da resposta pode ser que alguns dos mecanismos envolvidos na preserva��o das lembran�as parecem precisar de algum tempo de inatividade - per�odos de recarregamento, na verdade, antes que os neur�nios possam retornar ao trabalho de fortalecimento das suas conex�es.

Mas uma resposta diferente, talvez complementar, est� chegando ao conjunto de pesquisas da psicologia cognitiva. Diversos estudos indicam que espa�os no cronograma de estudos ou memoriza��o de uma pessoa s�o t�o �teis porque, ao contr�rio do esperado, eles criam a oportunidade de se ter um pouco de esquecimento saud�vel.

Para entender como o esquecimento pode ser �til, � importante reconhecer, em primeiro lugar, que a mem�ria nunca � simplesmente forte ou fraca. Na verdade, a facilidade com que voc� pode recuperar uma recorda��o (sua capacidade de recupera��o) � diferente da extens�o da sua representa��o na mente (sua capacidade de armazenagem).

O nome do seu pai ou da sua m�e, por exemplo, seria um exemplo de recorda��o com alta capacidade de armazenagem e de recupera��o. Um n�mero de telefone que voc� teve na cabe�a apenas por um momento uma d�cada atr�s pode ser considerado um exemplo de baixa capacidade de recupera��o e de armazenagem.

O nome de algu�m que voc� conheceu em uma festa poucos minutos atr�s pode tamb�m ter alta capacidade de recupera��o, mas baixa capacidade de armazenagem. E, por fim, a letra de uma m�sica que voc� cantou milhares de vezes, mas teima em fugir da sua mente enquanto voc� olha para o p�blico no palco do Worcester Centrum, teria alta capacidade de armazenagem, mas capacidade de recupera��o preocupantemente baixa.

Mas, com a indica��o correta - se o p�blico oferecer os versos iniciais, por exemplo -, a capacidade de recupera��o aumenta rapidamente.

A casa no bosque

Os psic�logos tomaram conhecimento da distin��o entre armazenagem e recupera��o j� nos anos 1930, quando o psic�logo John Alexander McGeoch, da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, pediu aos pacientes de um estudo que memorizassem pares de palavras sem rela��o entre si. Toda vez que eu disser "l�pis", por exemplo, voc� responde "tabuleiro".

Ele concluiu que a tarefa ficou muito mais dif�cil quando, antes de pedir aos pacientes que recitassem o que haviam memorizado, ele apresentava pares enganosos: "l�pis" e "queijo", "l�pis" e "mesa". Aparentemente, os pares enganosos concorriam com o par verdadeiro pela aten��o do memorizador.

� medida que esta linha de pesquisa ganhava for�a, a met�fora do esquecimento mudou.

Aparentemente, o esquecimento era menos parecido com um rochedo que desaba lentamente no mar e mais com uma casa no fundo do bosque que fica cada vez mais dif�cil de encontrar. A casa pode estar perfeita - ou seja, sua resist�ncia de armazenagem permanece alta - mas, se o trajeto at� ela ficasse rodeado por outros caminhos igualmente plaus�veis que levassem para o destino errado, o mapa mental da pessoa, que antes era claro, podia tornar-se um labirinto.

No caso de Springsteen, � f�cil observar como sua localiza��o mental pode ter sa�do dos trilhos.

"O motivo do constrangimento aparentemente foi que ele estava muito concentrado na introdu��o falada, dizendo � audi�ncia como a m�sica havia adquirido um novo significado para ele ao longo dos anos", segundo escreveu o cr�tico de m�sica do jornal Los Angeles Times dias depois do evento.

A nova introdu��o significava que ele estava procurando a mesma recorda��o antiga a partir de um conjunto de indica��es diferente - um ponto de partida diferente. Subitamente, o caminho at� os versos iniciais da m�sica, que antes era confi�vel, ficou rodeado de trajetos falsos.

Mas, rapidamente, a letra veio em um estrondo. E, considerando que, desta vez, a maior acessibilidade da recorda��o permanecesse, ela teria acompanhado as pesquisas de ponta da �poca sobre a resist�ncia de recupera��o e de armazenagem - medidas que, embora diferentes entre si, n�o s�o independentes.

Em um documento hist�rico de 1992 em The New Theory of Disuse ("A nova teoria do desuso", em tradu��o livre - um t�tulo diretamente relacionado a Thorndike), os psic�logos cognitivos Robert e Elizabeth Bjork, da Universidade da Calif�rnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos, descreveram um n�vel fascinante de conex�o entre a armazenagem e a recupera��o. Eles demonstraram que a recupera��o de uma mem�ria aumenta sua resist�ncia de armazenagem, mas com retornos reduzidos.

Voc� pode conhecer algu�m em uma festa e repetir seu nome para voc� mesmo, tentando acrescent�-lo � resist�ncia de armazenagem da mem�ria. Mas a repeti��o n�o leva voc� muito longe: a sexta repeti��o n�o ir� acrescentar muito mais for�a do que a quinta. O que ir� aumentar sua resist�ncia de armazenagem � o que os Bjorks chamam de "recupera��o com dificuldade" daquela recorda��o.

Quando o nome estiver quase esquecido, "algum tempo depois, observar a sala e recuperar qual � o nome daquela pessoa pode ser um evento realmente poderoso, em termos de sua capacidade de relembrar aquele nome mais tarde na mesma noite ou no dia seguinte", afirma Robert Bjork para o nosso livro Grasp: The Science Transforming How we Learn ("Compreens�o: a ci�ncia transformando como aprendemos", em tradu��o livre).

Ao realizar uma recupera��o dif�cil, voc� pode aumentar a resist�ncia de armazenagem de uma dada recupera��o e tamb�m suas possibilidades de recuper�-la no futuro.

No exemplo da festa, o intervalo de tempo entre o momento em que voc� conhece a pessoa e quando voc� precisa do nome dela mais tarde � o que causa o esquecimento.

Mas, em uma s�rie de experimentos anteriores, a partir dos anos 1970, Robert Bjork encontrou outras formas de desorientar seus pacientes de pesquisa nos seus caminhos at� a recorda��o desejada. Por exemplo, ele introduzia dados confusos ou irrelevantes, como fez McGeoch, ou substitu�a as indica��es sensoriais - vis�es, sons e aromas que possam acionar a mem�ria -, pedindo a eles que relembrem as informa��es em novos ambientes.

E, independentemente da forma do esquecimento, sua supera��o gerou recorda��es mais fortes e duradouras.

A import�ncia dos intervalos nos estudos

Atualmente, o esquecimento com o passar do tempo � parte de um conjunto maior de abordagens educacionais que os Bjorks chamaram de "dificuldades desej�veis" - estrat�gias que podem inicialmente perturbar os estudantes, mas que acabam gerando benef�cios.

O tipo de esquecimento que gera recorda��es mais fortes e acess�veis pode ser produzido criando espa�os no cronograma de estudos de uma pessoa, por exemplo, e tamb�m intercalando as sess�es de estudo de um paciente com as de outro. Colocar o material de lado e consult�-lo novamente mais tarde tamb�m pode eliminar uma falsa sensa��o de dom�nio do estudante, pois as lembran�as com resist�ncia de recupera��o momentaneamente alta podem acabar sendo menos acess�veis alguns dias depois.

Nos anos que se seguiram � publica��o da Nova Teoria do Desuso, os Bjorks trabalharam para divulgar o esquecimento e outras dificuldades desej�veis - um trabalho necess�rio pelo simples fato de que a escola tipicamente n�o � projetada para facilitar os atos ben�ficos de esquecimento.

Longe disso: diversas pesquisas j� demonstraram que, no dia de um exame, os estudantes que estudam na �ltima hora, na verdade, atingem melhor desempenho que seus colegas que espa�am os estudos. Somente depois de semanas e meses, o cronograma espa�ado come�a a levar vantagem, com os estudantes que espa�am seus estudos apresentando desempenho substancialmente melhor que os alunos de �ltima hora. Mas a�, o exame j� passou.

As estruturas padronizadas de tempo e avalia��o educacional, muitas das quais estabelecidas quando as teorias de aprendizado de Thorndike ainda eram novas, at� hoje desencorajam o que agora sabemos que s�o pr�ticas de aprendizado superiores.

Mas isso n�o deve impedir os estudantes de todas as idades - incluindo os adultos no mercado de trabalho - de aproveitar o m�ximo da nossa ampla capacidade, n�o apenas de absorver novas informa��es, mas de ter acesso a elas no momento exato em que precisamos delas.

At� o conhecimento que podemos considerar perdido nas areias do tempo pode ainda estar escondido no nosso c�rebro, esperando pela indica��o correta para vir � superf�cie. Como Springsteen nos relembra em Atlantic City: embora tudo morra um dia, o verso seguinte diz: "talvez tudo o que morre retorne algum dia".

* Sanjay Sarma � professor de engenharia mec�nica e chefe de aprendizado aberto do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em ingl�s), nos Estados Unidos. Sua conta no Twitter � @mitopenlearning.

Luke Yoquinto � escritor de ci�ncias e pesquisador do programa AgeLab do MIT. Sua conta no Mastodon � @LukeYoquinto.

Leia a vers�o original desta reportagem (em ingl�s) no site BBC Future.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-63751587

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)