As grandes institui´┐Ż´┐Żes religiosas do Brasil colonial e imperial tiveram negros escravizados — e muitos. Pesquisas recentes apontam para um n´┐Żmero de escravos muito acima da m´┐Żdia do que havia nas grandes propriedades rurais, pr´┐Żticas de incentivo ´┐Ż procria´┐Ż´┐Żo para aumentar a quantidade de m´┐Żo de obra e at´┐Ż mesmo uma tabela de pre´┐Żos para quem quisesse comprar a alforria — com crit´┐Żrios espec´┐Żficos para precificar cada ser humano.

Os escravizados mantidos por mosteiros e conventos tamb´┐Żm eram obrigados a professar a f´┐Ż cat´┐Żlica, participando de missas, momentos de ora´┐Ż´┐Żes e recebendo os sacramentos.Os que se rebelavam quanto ´┐Ż convers´┐Żo costumavam ser punidos com castigos "de forma exemplar" ou seja, com intensidade suficiente para convencer os demais a n´┐Żo repetir gestos de desobedi´┐Żncia.

De quebra, a luta pela aquisi´┐Ż´┐Żo de liberdade — ou seja, a compra de uma carta de alforria — costumava ser mais dif´┐Żcil para um escravo de ordem religiosa do que para algu´┐Żm que estivesse sob o jugo de um senhor leigo.

Por outro lado, a liberta´┐Ż´┐Żo dos escravizados por mosteiros e conventos ocorreu 17 anos antes da assinatura da Lei ´┐Żurea, em 1871.

"Escravos da religi´┐Żo"

Autor do rec´┐Żm-lan´┐Żado livro Escravos da Religi´┐Żo (Ed. Appris), pesquisador na Universidade Federal Fluminense (UFF) e idealizador do podcast Atl´┐Żntico Negro, o historiador Vitor Hugo Monteiro Franco revira arquivos da Ordem de S´┐Żo Bento desde 2014.

O material foi tema de sua inicia´┐Ż´┐Żo cient´┐Żfica, de sua monografia de conclus´┐Żo de curso, de seu mestrado e, agora, est´┐Ż sendo esmiu´┐Żado em seu doutorado.

"Uma das principais descobertas foi o pr´┐Żprio termo 'escravos da religi´┐Żo'", conta ele.

"N´┐Żo foi um termo que eu criei. ´┐Ż o termo na ´┐Żpoca que encontrei em livro de batismos. Foi um choque para mim."

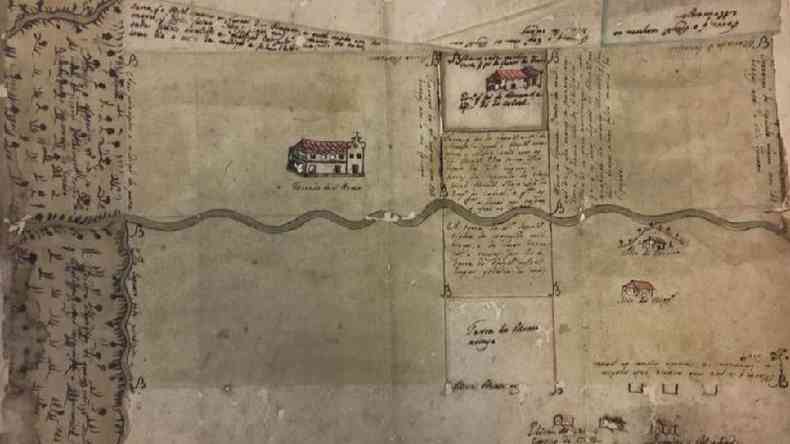

Na ocasi´┐Żo, ele estava analisando os registros dos nascidos no s´┐Żculo 19 em propriedade rural mantida pelos beneditinos na Baixada Fluminense, a Fazenda S´┐Żo Bento de Iguass´┐Ż.

"Na hora de qualificar os pais, o monge n´┐Żo os qualificava como 'escravos da Ordem de S´┐Żo Bento', mas sim como 'escravos da religi´┐Żo'."

Para o pesquisador, residia a´┐Ż uma diferen´┐Ża fundamental entre o modo de vida dos escravos mantidos por institui´┐Ż´┐Żes religiosas: o fato de o senhor n´┐Żo ser uma pessoa, mas sim uma entidade.

"Parece simples, mas n´┐Żo ´┐Ż. A situa´┐Ż´┐Żo geral da escravid´┐Żo no Brasil ´┐Ż de escravos privados, de senhores leigos. No caso dos 'da religi´┐Żo', eles n´┐Żo pertenciam a um monge espec´┐Żfico, eram de propriedade coletiva. E isso teve repercuss´┐Żes na vida dessas pessoas para sempre, porque influenciava na forma, no dia a dia deles", diz o historiador.

Franco ressalta que o cotidiano desses negros escravizados estava "regulado" pelos h´┐Żbitos religiosos do catolicismo e da vida mon´┐Żstica.

"Por mais que a sede dos religiosos estivesse no centro do Rio e a fazenda na Baixada Fluminense, sempre havia um monge cuidando de l´┐Ż. Era o chamado padre fazendeiro", contextualiza.

"Ele fazia o trabalho espiritual: batizava as pessoas, casava-as, sepultava-as. Os beneditinos eram um tipo de senhor que conhece muito bem sua escravaria, anotando tudo em muitos detalhes."

"Os monges conheciam cada momento, cada fase da vida dos seus escravizados. Por mais que as propriedades fossem enormes, eles tinham o controle administrativo sobre aquelas pessoas, ao contr´┐Żrio dos senhores leigos, que muitas vezes tinham um contato muito pequeno com os escravizados", compara.

"Isso dava (aos religiosos) um poder muito grande. Ser 'escravo da religi´┐Żo' significava ter sua vida controlada por uma institui´┐Ż´┐Żo religiosa", acrescentou Monteiro Franco.

E n´┐Żo era um rebanho pequeno para ser controlado. De acordo com as pesquisas de Franco, quando os religiosos emanciparam seus escravos, em 1871, somente os beneditinos tinham um total de 4 mil escravizados.

"Eram tr´┐Żs as principais ordens religiosas escravistas do Brasil: os jesu´┐Żtas, os beneditinos e os carmelitas. Em menor escala, os franciscanos tamb´┐Żm", elenca.

A primazia da Companhia de Jesus foi at´┐Ż o s´┐Żculo 18. Em 1759, contudo, os jesu´┐Żtas foram expulsos do Brasil.

E a´┐Ż os beneditinos assumiram essa posi´┐Ż´┐Żo. Durante o s´┐Żculo 19, per´┐Żodo analisado pela pesquisa de Franco, a Fazenda de Iguass´┐Ż costumava ter um n´┐Żmero constante de cerca de 130 escravos.

"Destoava muito das outras fazendas da regi´┐Żo, em que havia em m´┐Żdia 10 escravos por senhor", afirma o pesquisador.

Mas essa propriedade n´┐Żo era a maior das beneditinas. Em Jacarepagu´┐Ż, a fazenda dos religiosos tinha mais de 300 escravos. Em Campos dos Goitacazes, 700.

"E essas s´┐Żo s´┐Ż as tr´┐Żs maiores propriedades dos monges de S´┐Żo Bento", diz Franco. "´┐Ż muita gente. Era a principal ordem escravista do Brasil. Eu nem considero a Ordem de S´┐Żo Bento uma grande propriet´┐Żria [de escravos]. Era uma megapropriet´┐Żria, estava acima dos grandes propriet´┐Żrios, era a elite da elite."

Incentivo ´┐Ż gravidez

Uma maneira de garantir a abund´┐Żncia de m´┐Żo de obra escrava era o incentivo que os monges davam para que as escravizadas tivessem muitos filhos.

"As mulheres que procriavam pelo menos seis filhos conseguiam privil´┐Żgios, tais como n´┐Żo realizarem trabalhos 'penosos'", conta o historiador Robson Pedrosa Costa, autor do livro Os Escravos do Santo (Editora UFPE) e professor no Instituto Federal de Pernambuco e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A partir de 1866, os benef´┐Żcios ´┐Żs m´┐Żes de pelo menos seis filhos passaram a ser a liberdade gratuita — desde que elas "estivessem devidamente casadas", pontua o historiador.

Para os monges senhores de escravos, religi´┐Żo era uma coisa, neg´┐Żcios eram outra. Pelo menos ´┐Ż o que fica claro em outro achado do historiador Monteiro Franco: nos registros de batismo, a maior parte das crian´┐Żas era registrada como sendo filho de m´┐Że solteira.

Havia uma raz´┐Żo econ´┐Żmica para isso. "At´┐Ż pouco tempo atr´┐Żs se acreditava que as ordens religiosas de maneira geral incentivavam o casamento por causa do valor crist´┐Żo do matrim´┐Żnio e tamb´┐Żm para um fator de incentivo da reprodu´┐Ż´┐Żo da comunidade escrava, do ponto de vista senhorial", pontua o pesquisador. "Mas o que encontrei foi a maior parte das mulheres como m´┐Żes solteiras."

Segundo ele, isso n´┐Żo significa que essas mulheres n´┐Żo tivessem relacionamento est´┐Żvel ou que vivessem na promiscuidade.

A quest´┐Żo chave estava na propriedade da crian´┐Ża que nasceria dessa gravidez. Em caso de m´┐Że e pai sacramentalmente unidos, poderia haver alguma discuss´┐Żo se o filho pertenceria ao senhor da m´┐Że ou do pai.

Ent´┐Żo, os beneditinos preferiam n´┐Żo oficializar rela´┐Ż´┐Żes est´┐Żveis quando as mulheres de sua fazenda tinham homens de fazendas vizinhas.

Quando ambos eram da mesma propriedade, a´┐Ż sim, o sacramento do matrim´┐Żnio era concedido.

Tais condutas fizeram com que os beneditinos conseguissem manter um grande n´┐Żmero de escravos no s´┐Żculo 19, mesmo com a dificuldade, para os latifundi´┐Żrios escravocratas, decorrentes da Lei Eus´┐Żbio de Queir´┐Żs — que, a partir de 1850, proibiu o tr´┐Żfico negreiro.

"Estas institui´┐Ż´┐Żes [religiosas] constru´┐Żram, ao longo dos s´┐Żculos, grandes corpora´┐Ż´┐Żes, muito semelhantes a grandes empresas pautadas em um complexo sistema organizacional", afirma Costa.

"No caso dos beneditinos, foi poss´┐Żvel entender que a institui´┐Ż´┐Żo foi capaz de construir um sistema de gest´┐Żo eficiente e duradouro, que garantiu o fornecimento de escravos para as suas propriedades sem recorrerem ao tr´┐Żfico."

"Claro que eles compraram escravos no s´┐Żculo 19, mas foram poucos", completa o professor.

A estrat´┐Żgia consistia em incentivar a procria´┐Ż´┐Żo e a tentativa de manuten´┐Ż´┐Żo das fam´┐Żlias. "Eles evitavam ao m´┐Żximo vender seus escravizados, principalmente a separa´┐Ż´┐Żo de fam´┐Żlias, uma institui´┐Ż´┐Żo sagrada para os monges. Apenas os cativos considerados 'incorrig´┐Żveis' deveriam ser vendidos. Mas eles foram poucos. As fam´┐Żlias escravizadas eram extensas e duradouras. Isso garantia a perpetua´┐Ż´┐Żo do quantitativo de escravos", explica Costa.

Alforrias

Pr´┐Żtica relativamente comum entre escravizados no Brasil, a compra da liberdade era mais dif´┐Żcil para um "escravo da religi´┐Żo". Enquanto no caso daquele que servia a um senhor leigo bastava convenc´┐Ż-lo — com acordos e, muitas vezes, um valor em dinheiro — no caso dos monges era preciso passar por um processo formal.

Aquele que pleiteava a alforria precisava fazer uma peti´┐Ż´┐Żo aos religiosos. N´┐Żo havia negocia´┐Ż´┐Żo direta. "Estamos falando de uma propriedade institucional", lembra o historiador Franco. "N´┐Żo era simples. Os monges liam a peti´┐Ż´┐Żo e colocavam para vota´┐Ż´┐Żo, usando favas pretas para marcar as negativas e favas brancas para sinalizar positivo."

A partir da d´┐Żcada de 1850, a Ordem de S´┐Żo Bento criou uma tabela de pre´┐Żos para casos de alforria. Pelo documento, o pre´┐Żo dos escravizados variava conforme sa´┐Żde, idade e sexo.

"O valor ia aumentando de acordo com a idade at´┐Ż a fase mais produtiva. A partir da adolesc´┐Żncia, eles passam a entender que um homem pleno de sa´┐Żde vale mais do que uma mulher", explica Franco.

"Esse documento mostra com todas as letras qual a posi´┐Ż´┐Żo de um senhor de escravos: transformar as pessoas em commodities", define ele.

Viol´┐Żncia e trabalho

Embora haja uma corrente que acredite que a escravid´┐Żo impetrada por religiosos fosse mais branda do que a conduzida por senhores leigos, pelos valores crist´┐Żos supostamente respeitados, Franco n´┐Żo compactua com essa ideia. Primeiramente porque ´┐Ż enf´┐Żtico ao dizer que a priva´┐Ż´┐Żo da liberdade a que um escravo est´┐Ż sujeito j´┐Ż ´┐Ż, por si s´┐Ż, uma grande viol´┐Żncia.

Al´┐Żm disso, ele encontrou registros que atestam atos de crueldade. "Tem um caso, em um fazenda de Cabo Frio, tamb´┐Żm dos beneditinos, em que dois monges foram presos depois de matarem, de tanto espancar, um escravizado. Isso no s´┐Żculo 18", conta ele. "Olha o n´┐Żvel da viol´┐Żncia."

Ele tamb´┐Żm se deparou com relatos de fugas em que o escravo, uma vez capturado, era submetido a um "castigo exemplar". O mesmo acontecia para quem n´┐Żo demonstrasse seguir a f´┐Ż cat´┐Żlica.

"H´┐Ż um registro de uma visita´┐Ż´┐Żo realizada por um monge (encarregado de vistoriar os trabalhos do padre fazendeiro), que dizia que era bom que o mesmo n´┐Żo descuidasse do espiritual dos escravos, para ver se eles estavam seguindo os preceitos do cristianismo", aponta Franco.

"E, verificando que n´┐Żo estivessem seguindo, que fossem punidos exemplarmente. Se n´┐Żo se redimissem, que fossem vendidos."

Mas em que trabalhavam os "escravos da religi´┐Żo"?

Boa parte deles fazia um trabalho semelhante a qualquer outro escravo de propriedades rurais. As institui´┐Ż´┐Żes religiosas tinham muitas terras e nelas cultivavam cana de a´┐Ż´┐Żcar e outros insumos valiosos para a economia da ´┐Żpoca. Quem fazia esse trabalho era a m´┐Żo de obra escrava.

No caso dos religiosos, contudo, havia tamb´┐Żm muitos escravos com trabalhos especializados. Carpinteiros, ferreiros, oleiros, sapateiros, botic´┐Żrios, enfermeiros. "Al´┐Żm daqueles que serviam os monges no claustro: botavam a comida na mesa, tocavam o sino da capela, seguravam o livro na hora da missa, e por a´┐Ż vai", diz o historiador Franco.

Nesse sentido, a Ordem de S´┐Żo Bento investiu em capacita´┐Ż´┐Żo. Como eles tinham grandes propriedades com necessidades espec´┐Żficas, passaram a treinar os escravos que pareciam mais aptos a trabalhos espec´┐Żficos. "Para eles, era melhor fazer isso do que pagar um sujeito livre para desempenhar esses pap´┐Żis", afirma.

Esses que tinham of´┐Żcios especializados n´┐Żo eram inimput´┐Żveis a sofrerem castigos. "Encontrei um registro de um monge que se dedicava a ensinar ferraria a escravos. E ele era t´┐Żo violento que acabou sendo deslocado de posi´┐Ż´┐Żo", exemplifica Franco.

Desempenhar essas fun´┐Ż´┐Żes especiais, por outro lado, conferia prest´┐Żgio dentro da comunidade escrava. E muitos desses profissionais acabavam conseguindo fazer trabalhos "por fora" e, assim, juntar dinheiro para, no futuro, comprar a alforria.

Aboli´┐Ż´┐Żo prematura

As ordens religiosas libertaram seus escravos ao longo de 1871, ou seja, 17 anos antes da Lei ´┐Żurea. A primeira institui´┐Ż´┐Żo a fazer isso foi a Ordem de S´┐Żo Bento. Aos poucos, os beneditinos foram seguidos pelos demais religiosos.

Segundo os pesquisadores, esse movimento era resultado de um embate da Igreja Cat´┐Żlica com o Estado.

"Havia uma rela´┐Ż´┐Żo de tens´┐Żo entre Estado e as ordens religiosas", pontua Franco. "Estava ocorrendo um embate pol´┐Żtico em que cada vez mais a classe pol´┐Żtica e outros setores da elite brasileira acreditavam que os religiosos tinham propriedades demais, escravizados demais e eram improdutivos. Por outro lado, o Estado via a chance de se apropriar das propriedades dos religiosos."

Ao libertar os escravos na mesma ´┐Żpoca da promulga´┐Ż´┐Żo da Lei do Ventre Livre, as institui´┐Ż´┐Żes cat´┐Żlicas geraram uma como´┐Ż´┐Żo nacional.

"A aboli´┐Ż´┐Żo n´┐Żo significa simplesmente a quest´┐Żo humanit´┐Żria por tr´┐Żs da liberdade do indiv´┐Żduo, mas tamb´┐Żm uma quest´┐Żo de ordem econ´┐Żmica sobre aqueles que voc´┐Ż teria de estar empregando", afirma o historiador Philippe Arthur dos Reis, pesquisador na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

"O custo de manuten´┐Ż´┐Żo desses indiv´┐Żduos, em geral era muito mais dispendioso ter os escravos do que importar pessoas de fora e pagar sal´┐Żrio", acrescenta.

O historiador Costa lembra que desde a Independ´┐Żncia, em 1822, "v´┐Żrias vozes come´┐Żaram a sugerir que as ordens religiosas eram institui´┐Ż´┐Żes in´┐Żteis e p´┐Żssimas administradoras de seus bens".

"Quando os debates sobre a aboli´┐Ż´┐Żo se acirraram a partir de 1865, novamente as ordens, consideradas grandes escravistas, foram colocadas na berlinda. Uma lei de 1869 instituiu que as institui´┐Ż´┐Żes religiosas deveriam libertar todos os seus escravos em um prazo de 10 anos. At´┐Ż l´┐Ż, poderiam libert´┐Ż-los ou criar contratos de presta´┐Ż´┐Żo de servi´┐Żo por tempo determinado", detalha o historiador.

"Prevendo uma maior interven´┐Ż´┐Żo do Estado e do Parlamento, a Ordem de S´┐Żo Bento do Brasil j´┐Ż havia se antecipado, decretando a liberdade de todo as crian´┐Żas nascidas a partir do dia 3 de maio de 1866", diz ele.

Essa medida teve impacto nas autoridades. O imperador Dom Pedro Segundo (1825-1891) presenteou o ent´┐Żo abade geral com uma caixa de ouro cravejada de diamantes. J´┐Ż o deputado Tavares Bastos (1839-1875), voz abolicionista, declarou que o gesto era "um ato generoso e solene" — e que deveria ser seguido pelas demais institui´┐Ż´┐Żes religiosas.

Em 1871 veio a liberta´┐Ż´┐Żo total dos "escravos da religi´┐Żo".

J´┐Ż assistiu aos nossos novos v´┐Żdeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)