Se o te�rico militar Carl von Clausewitz tivesse visto dois economistas discutindo, ele talvez tivesse pensado que a economia, e n�o a pol�tica, era a guerra por outros meios. Essa disciplina � para as ci�ncias sociais o que o boxe � para o esporte.

Os corpos n�o se chocam como nos esportes de contato, mas a veem�ncia com que se debate sobre seus diversos princ�pios pode ser t�o contundente quanto um gancho de esquerda, alguns diriam.

Ou de direita, na vis�o de outros.

- A economista que defende uma mudan�a radical do capitalismo para o mundo p�s-pandemia

- Discutir conflito entre 'sa�de e economia' n�o faz sentido para governos, avalia economista

"N�o concordo", declarou outro economista sentado ao lado dele. E eles inevitavelmente tiveram uma longa discuss�o.

Essa arena n�o parece um lugar para empates, e talvez a paix�o acad�mica resulte de suas repercuss�es no mundo real: a influ�ncia que as ideias econ�micas dominantes t�m sobre os governos e suas pol�ticas.

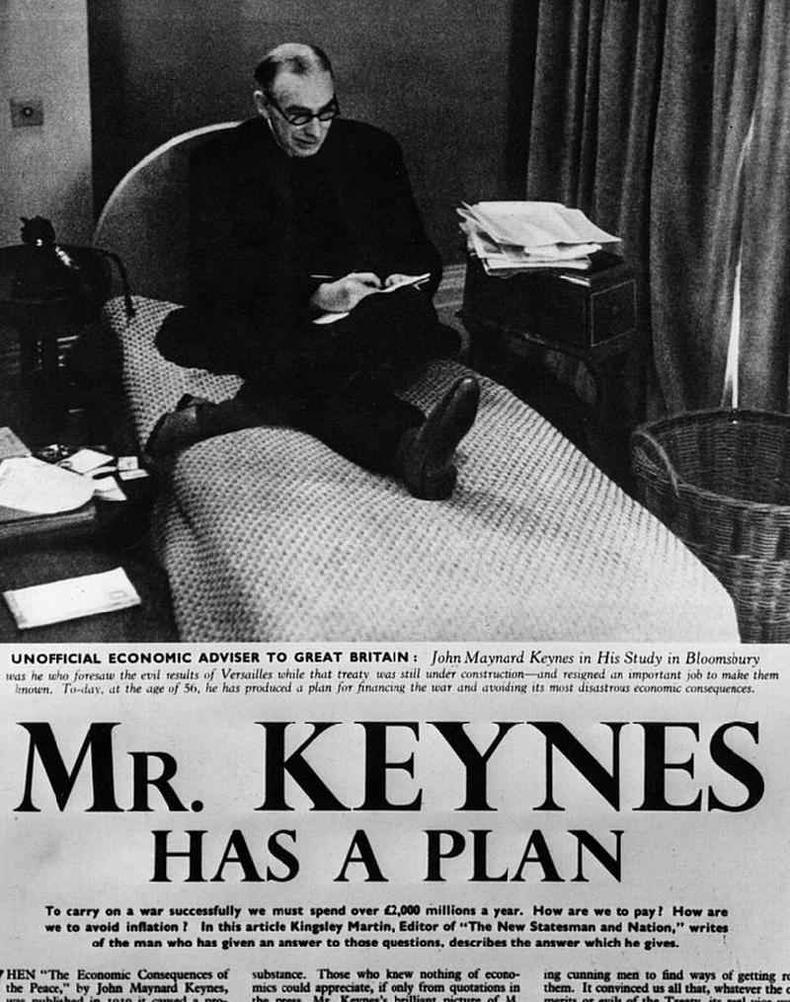

As ideias dos economistas "estejam certas ou erradas, s�o mais poderosas do que [o homem comum] pode imaginar. Na verdade, pouca coisa mais rege o mundo", afirmou John Maynard Keynes, um de seus pensadores mais importantes.

Mas antes de govern�-lo, eles precisam conquist�-lo. Travar um embate entre elas para se tornar a narrativa dominante, o que em algum momento ser� considerado o "senso comum".

Paradoxalmente, o consenso econ�mico n�o � alcan�ado por consenso, mas por assalto. E essa � sempre uma vit�ria que parece trazer consigo as sementes de sua pr�pria decad�ncia.

Ou, pelo menos, � o que mostra uma pesquisa recente realizada por Reda Cherif, Marc Engher e Fuad Hasanov para o Fundo Monet�rio Internacional (FMI), na qual eles analisaram as ideias que predominaram em cada momento nas recomenda��es de acad�micos a governos de todo o mundo por meio de quase 5 mil estudos que datam de 1975 at� o presente.

Como se fossem arque�logos, os pesquisadores foram desencavando e tirando a poeira desses documentos antigos para classificar que ideias prevaleciam em cada d�cada e como as recomenda��es dos especialistas mudaram.

Eles testemunharam como cada ideia dominante gerava desequil�brios que davam lugar a outras ideias para corrigi-los.

O que vem a seguir � a hist�ria da ascens�o e queda das narrativas econ�micas do nosso tempo, uma competi��o intermin�vel na qual uma nova corrente se candidata a moldar o mundo p�s-pandemia, alertam os especialistas.

S�o os defensores da pol�tica industrial.

�gua doce, �gua salgada

A batalha entre as diferentes correntes econ�micas � quase t�o antiga quanto a disciplina. Ap�s a m�e de todas as diferen�as (capitalismo versus comunismo) ser adormecida pela hist�ria com a queda da Uni�o Sovi�tica, os economistas disputam o paradigma de governar as economias de mercado.

H� mais de uma d�cada, o Pr�mio Nobel de Economia Paul Krugman os dividia entre economistas "de �gua doce" (liberais, neocl�ssicos, ortodoxos e, em geral, mais pr�ximos das filosofias de direita) e "de �gua salgada" (keynesianos, social-democratas, progressistas... mais � esquerda).

Os r�tulos se referem �s universidades americanas e sua localiza��o, que por acaso simpatizavam com uma ou outra ideia se estivessem situadas na costa ou no interior do pa�s, mas s�o uma boa s�ntese, levada � sua menor express�o, da discrep�ncia entre as correntes econ�micas.

H� quem aposte numa maior interven��o do Estado na economia para regular as falhas do mercado, e quem deseje que o poder p�blico interfira o menos poss�vel para n�o romper com o que consideram ser o equil�brio natural do mercado.

E no meio, voc� sabe: gr�ficos incompreens�veis para os mortais, apostas em aumentar ou diminuir a arrecada��o de impostos; f�rmulas para o desemprego ou d�ficit; grau de regula��o, taxa de infla��o e todo tipo de matem�tica afiada que vai deixando vencedores e derrotados com o tempo.

A jornada de Cherif, Engher e Hasanov come�a precisamente com a queda de um imp�rio da ideologia econ�mica: o keynesianismo.

E com sua derrota, a chegada de uma tend�ncia que teve grande impacto na Am�rica Latina: as pol�ticas do Consenso de Washington.

O Consenso de Washington e a Am�rica Latina

As d�cadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial marcaram o grande "triunfo do keynesianismo", escreve o professor Francisco Com�n no livro Hist�ria econ�mica mundial.

"O papel dos governos para corrigir as falhas do mercado foi intensificado, com a consequente consolida��o do Estado de bem-estar."

"Junto ao Estado fiscal surgiu o Estado empres�rio", na forma de nacionaliza��es e empresas p�blicas em todos os setores econ�micos (de infraestrutura, ind�stria de base, minera��o, banc�rio). Os impostos aumentaram, e o gasto p�blico subiu 40% em pa�ses como o Reino Unido.

O objetivo n�o era um d�ficit e d�vida baixos, mas o "pleno emprego", analisa Com�n.

Mas, no fim dos anos 1970, algo mudou. As palavras "privatiza��o" e "liberaliza��o" come�aram a aparecer nos estudos e recomenda��es dos economistas, observa a pesquisa do FMI.

Como o in�cio de uma tempestade: pequenas gotas primeiro; torrencialmente depois.

Este conjunto de recomenda��es apostava em reduzir ao m�nimo o peso do Estado e foi inclu�do sob o guarda-chuva do chamado "Consenso de Washington".

"A crise dos anos 1970 � fundamental para entender essa mudan�a de narrativa", explica � BBC News Mundo, servi�o em espanhol da BBC, Roy W. Cobby, professor assistente da universidade King's College London, no Reino Unido, e especialista em economia pol�tica e industrial.

"Define tudo o que vir� depois."

Ap�s 30 anos de prosperidade promovida pelo Estado, a radiografia mundial mostra agora um paciente doente: "H� uma queda dram�tica do crescimento em muitos pa�ses ocidentais, h� um aumento da infla��o, os Estados Unidos t�m dificuldade em sustentar suas contas p�blicas e apresentam um d�ficit elevado... Chega uma crise por esgotamento", afirma.

� assim que aparece um novo grupo de economistas que estava na marginalidade acad�mica.

"Os mais bem preparados para assumir esse desafio naquele momento eram os monetaristas, que se reuniam em torno da figura de Milton Friedman", explica Cobby.

"Eles vinham trabalhando com pol�ticos disruptivos na �poca, como Margaret Thatcher e Ronald Reagan [...]. Achavam que um mercado com muita interven��o (sem um banco central independente, com grande destaque de empresas p�blicas e sindicatos) via distorcida sua capacidade de atribuir pre�os na economia", diz ele.

E eles aproveitaram a oportunidade. "Essa narrativa foi marginal at� meados da d�cada de 1980, mas posteriormente se sobressaiu [em um grande n�mero de estudos], atingindo seu auge na d�cada de 1990, quando ocorreu a transi��o de muitas economias socialistas", conta a pesquisa do FMI.

Assim, suas pol�ticas foram transferidas n�o apenas para os pa�ses ricos, mas para organismos internacionais, como o pr�prio FMI e o Banco Mundial, que aplicaram suas f�rmulas aos pa�ses em desenvolvimento.

Um exemplo paradigm�tico � a Am�rica Latina.

Estamos no ano de 1974. A Am�rica Latina vive um cen�rio econ�mico e pol�tico turbulento.

Por uma d�cada, seu crescimento econ�mico seria an�mico, abaixo de 1%, e um encadeamento de fatores faria com que suas economias deslizassem em uma "ladeira perigosa", escreve Com�n.

O boom do pre�o do petr�leo fez com que os pa�ses produtores (M�xico, Equador, Peru e Venezuela) se endividassem no exterior, confiando nesse man�; enquanto outros, como o Brasil, tamb�m se endividaram na esperan�a de que as taxas baixas de juros continuariam ao longo do tempo.

Ao mesmo tempo, a infla��o galopava como um cavalo puro-sangue e os "subs�dios governamentais e o protecionismo" estagnavam a produtividade.

Quando esse equil�brio prec�rio se rompeu, a regi�o mergulhou na que mais tarde seria chamada de "d�cada perdida", diz Com�n.

"Um pa�s ap�s o outro saiu dizendo: espere por mim, n�o posso pagar", explica � BBC News Mundo V�ctor Mauricio Casta�eda, pesquisador e professor de economia da Universidade Nacional da Col�mbia.

E como solu��o, as pol�ticas do Consenso de Washington come�aram a ser implementadas.

"O nome pode sugerir que (as pol�ticas) vieram unilateralmente dos Estados Unidos, mas j� havia governos latino-americanos trabalhando nessa linha", afirma Casta�eda.

"Os objetivos dessas pol�ticas eram promover o crescimento e a estabilidade macroecon�mica, reduzir o d�ficit fiscal e conjurar a crise da d�vida externa ao mesmo tempo que esperavam reduzir a pobreza."

E em que consistiam essas f�rmulas?

Como se fossem mandamentos b�blicos, o professor as resume em 10 pontos:

- Disciplina fiscal e reorganiza��o dos gastos p�blicos;

- Reforma tribut�ria para reduzir o imposto de renda (embora os impostos indiretos tenham aumentado);

- Liberaliza��o das taxas de juros e busca por taxas de c�mbio competitivas;

- Liberaliza��o do com�rcio e do investimento estrangeiro;

- Privatiza��o, desregulamenta��o e propriedade privada acima de tudo.

Ou seja, �gua doce. E sob press�o.

Mas eles foram bem-sucedidos?

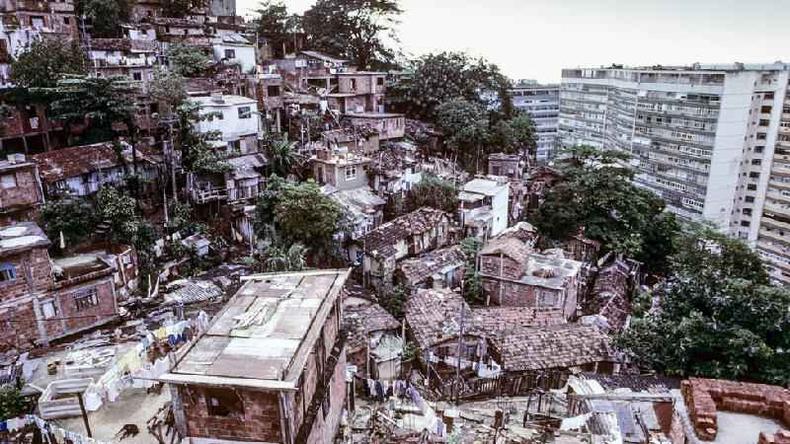

"Com a perspectiva que o tempo d�, se pode dizer que tiveram sucesso em algumas �reas da esfera macroecon�mica. Foi poss�vel controlar a infla��o e reduzir o d�ficit p�blico, � verdade, mas geraram um conjunto de efeitos sociais negativos: o crescimento da pobreza e da desigualdade. E com eles, a chegada de um grande mal-estar social", explica Casta�eda.

"A regi�o come�ou a se perguntar: tudo isso para qu�? Se estamos mais pobres".

A longa derrota da �gua salgada

A narrativa do Consenso de Washington come�ou a desaparecer em 1997, de acordo com a an�lise de Cherif e seus colegas para o FMI. O apelo �s "privatiza��es" desapareceu do vocabul�rio dos especialistas, "caindo vertiginosamente" no ano 2000.

Isso significava o fim da hegemonia da "�gua doce"? N�o t�o r�pido.

O que realmente aconteceu � que parte de seu modelo foi camuflado em outra narrativa. "Esse padr�o [de decl�nio acentuado do termo nos estudos] pode sugerir que o conceito de privatiza��o pode ter sido integrado a outros conceitos", observa o relat�rio do FMI.

Assim, sem a pureza inicial, foram acrescentadas novas nuances ao discurso. Em seu lugar, passaram a ser utilizadas recomenda��es que falavam de "competitividade" e conceitos que estavam englobados nesse magma entendido como "reformas estruturais", adverte o estudo.

E quais s�o? Fundamentalmente, "eliminar obst�culos � efici�ncia da produ��o de bens e servi�os", tal como define o Banco Central Europeu, que cita a flexibilidade dos mercados de trabalho, a simplifica��o dos impostos e os procedimentos administrativos como forma de conseguir isso.

"Levando tamb�m em considera��o fatores como equidade e inclus�o social", acrescenta.

"Nesse per�odo, surge o que alguns autores chamam de arte da manuten��o do paradigma", explica Roy Cobby, do King's College.

"Quando essas reformas n�o d�o os resultados esperados, come�am a incluir corre��es referentes � pobreza, � desigualdade, at� mesmo men��es ao meio ambiente, mas sempre a partir de um apriorismo: o preconceito contra a interven��o estatal. Se limita a corrigir as poucas, segundo eles, falhas do mercado", diz o especialista.

A queda do edif�cio intelectual neoliberal

No auge da globaliza��o e do mundo das finan�as, o longo reinado das "�guas doces" caminhava para tr�s d�cadas. E eles acreditavam que tinham tudo razoavelmente sob controle.

"O problema central da preven��o da depress�o [econ�mica] est� resolvido", afirmou satisfeito Robert Lucas, ganhador do Pr�mio Nobel da Universidade de Chicago, em seu discurso inaugural como presidente da American Economic Association em 2003.

N�o havia mais nada a dispersar, pois n�o havia mais nada para ver ali. Fim da hist�ria.

Mas apenas cinco anos depois, a quebra do gigante financeiro Lehman Brothers desafiaria essa afirma��o, desencadeando uma rea��o em cadeia que acabou no maior colapso econ�mico do mundo desde a Segunda Guerra Mundial.

A f� na ortodoxia liberal come�ou a desmoronar. Alan Greenspan, um de seus gurus e presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, por quase duas d�cadas, afirmou estar "chocado" porque todo o seu "edif�cio intelectual havia desmoronado".

A crise afetou particularmente a Europa, uma vez que a Uni�o Europeia estava obstinada em aplicar a f�rmula da austeridade e reformas estruturais em troca de resgates que geraram grande sofrimento e protesto social nos pa�ses ao sul do bloco.

E algumas publica��es do FMI questionaram a submiss�o �s f�rmulas do "neoliberalismo": "Em vez de gerar crescimento, algumas pol�ticas neoliberais aumentaram a desigualdade, colocando em risco" o desenvolvimento econ�mico, dizia um relat�rio de 2016.

A crise de 2008 e os anos que se seguiram provocaram "uma ruptura estrutural" desse consenso dominante entre os analistas, explica Cherif em seu trabalho para o FMI.

A partir de 2010, h� ent�o uma prolifera��o de "m�ltiplas narrativas" que ele define como uma "constela��o de conceitos" em que j� n�o predomina uma mensagem �nica.

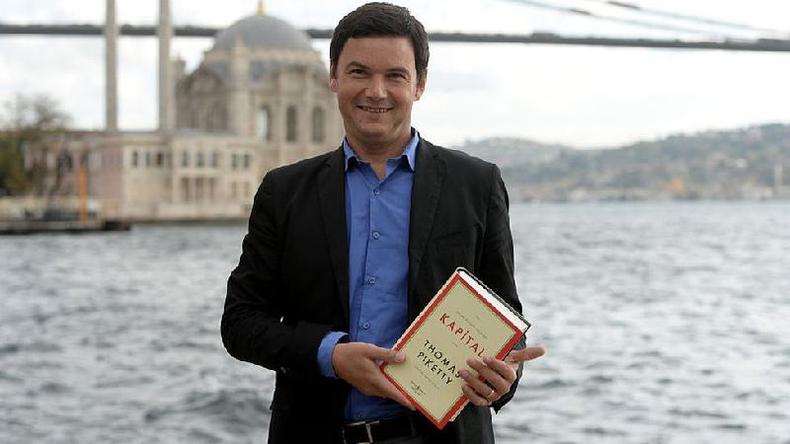

Est�vamos, portanto, diante de um v�cuo de poder intelectual. E enquanto o velho n�o acabava de morrer e o novo n�o terminava de nascer, o economista franc�s Thomas Piketty entrou em cena.

Antes dele, economistas de prest�gio como Joseph Stiglitz e Paul Krugman, entre outros, haviam tentado manter � tona a narrativa keynesiana, mas a publica��o de seu livro O capital no s�culo XXI impactou igualmente um grande n�mero de acad�micos e o p�blico.

Como se fosse um romance de aventura e n�o um tratado intelectual de economia de 700 p�ginas, a obra vendeu mais de 2,5 milh�es de exemplares e colocou no centro do debate a quest�o da desigualdade e da interven��o estatal.

"Piketty transformou nosso discurso econ�mico. Nunca falaremos sobre riqueza e desigualdade da mesma forma que antes", disse Krugman.

No meio do ringue, havia um dado que abonava seu discurso: entre 1980 e 2015, o 1% mais rico do mundo recebeu uma propor��o duas vezes maior do crescimento econ�mico do que os 50% da popula��o com menor renda, segundo o relat�rio de desigualdade global do World Inequality Lab.

E j� n�o havia crescimento, mas sim as sequelas de uma longa crise.

Esta subida da mar� de "�gua salgada" proveniente da Fran�a imediatamente disparou o alerta entre os marinheiros de "�gua doce".

Se o trabalho de Piketty "n�o for desafiado, se espalhar� entre os intelectuais e reconfigurar� o cen�rio pol�tico-econ�mico no qual todas as futuras batalhas de ideias pol�ticas ser�o travadas. J� vimos esse filme", %u200B%u200Badvertiu sem rodeios em artigo de 2014 James Pethokoukis, consultor econ�mico do American Enterprise Institute, logo ap�s a publica��o do livro.

A batalha, sempre a batalha.

De fato, diversos autores tentaram reagir e desafiar seu trabalho, mas era tarde demais. A desigualdade era o tema principal nos jornais de economia e permeava v�rios trabalhos acad�micos.

Uma s�rie de autores como Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Emmanuel S�ez e Gabriel Zucman come�aram a receber a aten��o da m�dia com suas ideias de combate � pobreza e desigualdade, a aposta na regula��o dos mercados, a participa��o do Estado na economia e o aumento de impostos e a luta contra a evas�o fiscal.

Inclusive a economista Esther Duflo, que foi assessora do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, ganhou o Pr�mio Nobel de Economia junto a outros autores por "sua abordagem experimental para atenuar a pobreza global".

"Os pesquisadores progressistas aprendem a li��o que Friedman deixou nos anos 1970 e 1980", explica Roy Cobby � BBC News Mundo.

"Eles aprendem a construir redes, a n�o trabalhar sozinhos, surgem centros e iniciativas para trabalhar em pesquisas que sirvam � pol�tica".

"E desafiam", diz ele, o consenso econ�mico que "partidos progressistas e liberais haviam alcan�ado".

Pandemia e p�s-pandemia

Esse era o clima de contesta��o no fim de dezembro de 2019, quando come�aram a chegar not�cias de um estranho v�rus em Wuhan, na China. Tr�s meses depois, uma pandemia global assola o mundo e provoca a segunda crise hist�rica em uma d�cada.

� hora de recompor o mundo, e os governos precisam de conselhos para um cen�rio desconhecido e imprevisto. E neste momento entra em cena a volta da pol�tica industrial na agenda acad�mica e pol�tica.

Quando os pesquisadores do FMI revisaram os artigos acad�micos mais recentes, encontraram algo inesperado.

Era uma nova presen�a; antiga, na realidade. Uma ideia considerada extinta h� milhares de p�ginas atr�s. Como se um dinossauro come�asse a respirar em uma escava��o.

Aqui e ali, duas palavras come�aram a se repetir juntas: pol�tica industrial.

"Ainda � incipiente", afirmam, "mas o debate em torno da pol�tica industrial ressurgiu" na academia.

Uma aut�ntica raridade: "A pol�tica industrial gozava de uma m� reputa��o entre os formuladores de pol�ticas e acad�micos, e muitas vezes � vista como o caminho da perdi��o para as economias em desenvolvimento", escrevem Cherif e Hasanov em sua an�lise para o FMI, em que a consideram uma proposta que pode ser valiosa neste momento.

Um bom exemplo dessa fama � esta frase: "A melhor pol�tica industrial � aquela que n�o existe", declarou Carlos Solchaga, um ministro da Ind�stria espanhol que pertencia � fam�lia social-democrata nos anos 1990.

Quando seu advers�rio ideol�gico endossa suas ideias, pode ser um sinal de que elas est�o se tornando o novo consenso.

Mas, como alertam os pesquisadores, algo est� mudando — como mostra a fala a seguir do presidente franc�s Emmanuel Macron, cujo partido se enquadra entre os liberais europeus, em teoria pouco propensos a se meter com o intervencionismo estatal.

"H� bens e servi�os que devem estar para al�m das leis do mercado (...). Devemos retomar o controle, construir uma Fran�a e uma Europa soberanas", proclamou Macron em discurso ap�s estourar a crise do novo coronav�rus.

"A Fran�a deve recuperar a independ�ncia tecnol�gica, industrial e sanit�ria", exortou o presidente franc�s ap�s anunciar um plano de incentivo de 100 bilh�es de euros, dos quais destinaria 15 bilh�es para a "inova��o e relocaliza��o industrial".

"Devemos reduzir nossa depend�ncia de grandes pot�ncias como a China", ressaltou tamb�m seu ministro das Finan�as.

A guinada foi r�pida: apenas tr�s anos antes, em uma visita a uma grande f�brica em Amiens, no norte da Fran�a, cujos oper�rios estavam em greve porque a mesma seria transferida para a Pol�nia, o presidente franc�s pegou um microfone e deu um serm�o aos trabalhadores: "A resposta para o que est� acontecendo com voc�s n�o � suprimir a globaliza��o nem fechar as fronteiras. Aqueles que dizem isso est�o mentindo para voc�s."

Ele n�o � o �nico mandat�rio que mudou de posi��o.

A Uni�o Europeia manifestou sua inten��o de "aumentar sua autonomia e resili�ncia" industrial, inclusive criando "uma estrutura de aux�lios estatais que incentivem a inova��o".

A Comiss�o Econ�mica para Am�rica Latina e o Caribe (Cepal) destacou "a import�ncia da pol�tica industrial para reconstruir" a Am�rica Latina depois da pandemia de covid-19.

E o novo presidente dos EUA, Joe Biden, assinou um decreto para impulsionar a ind�stria nacional americana.

O que aconteceu? A pandemia � a �nica raz�o para esse revival?

"N�o, a China � o grande elefante na sala", responde Cobby.

"Desde a primeira d�cada do ano 2000, a China apresenta um contraexemplo para o mundo: mostra n�meros formid�veis %u200B%u200Bde crescimento econ�mico e entra em mercados em que o Ocidente n�o esperava. Eles pensavam que ela ficaria eternamente limitada a produtos de baixo valor agregado, mas come�a a desenvolver tecnologia e empresas nativas de ponta gra�as ao apoio p�blico", analisa.

"Parece que com esse emprego do Estado de forma mais ou menos agressiva, um pa�s com n�veis muito altos de pobreza extrema consegue elevar o status de muitos de seus cidad�os e, n�o s� isso, passa a comprar empresas ocidentais ."

Na opini�o dele, isso exerce uma influ�ncia sobre o Ocidente, que "al�m disso vive uma instabilidade pol�tica (Brexit e Trump, por exemplo), que muitos associam � retirada do Estado quando se trata de proporcionar bem-estar e desenvolvimento econ�mico".

Como seria essa volta da pol�tica industrial?

"� preciso entend�-la de forma ampla", explica Cobby.

"N�o tem que ser apenas � maneira chinesa, tampouco se trata de nacionalizar por decreto, nem centralizar investimentos ou manter setores ineficientes, mas sim pensar onde essa interven��o estatal pode ser mais �til."

Ele d� o exemplo da chegada do homem � Lua, em que o Estado colocou para funcionar uma infinidade de setores p�blicos e privados, que "envolviam elementos de computa��o, defesa, universidades, centros de pesquisa e outros que foram alinhados para atingir um objetivo "

"Hoje, os Estados podem atuar como coordenadores de outros objetivos distintos, como a mudan�a clim�tica ou o desenvolvimento tecnol�gico", afirma.

E para isso, as estrat�gias que menciona s�o variadas: � poss�vel criar empresas p�blicas, oferecer apoio ao setor privado com recursos que n�o possa obter ou at� mesmo promover valores de sustentabilidade, exigindo como requisito para contrata��o na administra��o p�blica, entre outras.

As op��es parecem vastas, mas, seja como for, antes que estas ou outras ideias sejam implementadas no mundo que sai da pandemia, uma batalha dial�tica pr�via ter� que ser travada.

Uma em que os economistas, mais uma vez, desconstr�em suas f�rmulas.

J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)