"Ponta de areia ponto final / Da Bahia-Minas estrada natural / Que ligava Minas ao porto, ao mar / Caminho de ferro mandaram arrancar."

Lan�ada em 1975, a can��o Ponta de Areia , composta por Milton Nascimento e Fernando Brant, � um lamento do fim da Estrada de Ferro Bahia Minas, que ligava os 582 km entre Ara�ua� (MG) e o distrito de Ponta de Areia (BA).

Em 15 anos, o Brasil tinha perdido 8 mil km de ferrovias, que se estendiam naquele momento por cerca de 30 mil km do territ�rio nacional.

Desde ent�o, o tamanho da malha ferrovi�ria patina no mesmo patamar. Atualmente, de acordo com o os dados do Anu�rio Estat�stico de Transportes , tem 29,8 mil km.

A BBC News Brasil perguntou a especialistas em hist�ria e engenharia ferrovi�ria o porqu� - sintetizado, a seguir, em quatro momentos.

A crise do caf�

O caf� � elemento central nos primeiros cap�tulos da hist�ria das ferrovias no Brasil - tanto na ascens�o quanto na decad�ncia, como explica Eduardo Romero de Oliveira, professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

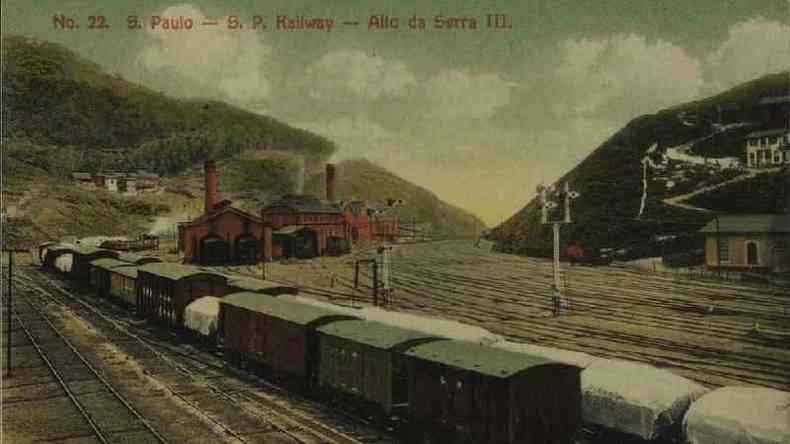

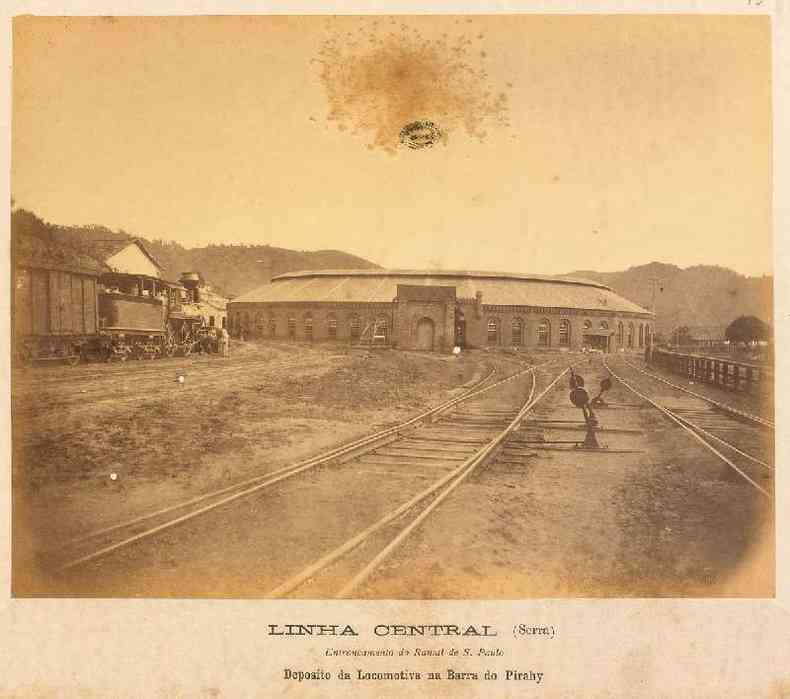

� a raz�o para a constru��o das primeiras estradas de ferro no s�culo 19: a primeira delas, a Estrada de Ferro Mau�, que come�ou a operar em 1854, levava em suas locomotivas a vapor a commodity do Vale do Para�ba ao porto de Mag�, na baixada fluminense, que, de l�, seguia de barco at� a cidade do Rio. Nessa �poca, o caf� representava quase 50% das exporta��es brasileiras.

A malha ferrovi�ria foi aumentando com a expans�o da atividade cafeeira e passou a deslocar tamb�m passageiros, que at� ent�o s� conseguiam viajar longas dist�ncias com transportes movidos por tra��o animal, como as charretes puxadas por cavalos.

"Durante muito tempo, as ferrovias foram praticamente a �nica via de transporte de cargas e pessoas no pa�s", destaca Oliveira, um dos pesquisadores do projeto Mem�ria Ferrovi�ria .

E foi nesse contexto que a malha chegou a quase 30 mil km de extens�o na d�cada de 1920, quando veio o baque da crise de 29. O crash da bolsa nos Estados Unidos, na �poca o maior comprador de caf� brasileiro, e a grande depress�o que se seguiu tiveram impacto direto sobre o Brasil.

Em um curto espa�o de tempo, as exporta��es da mercadoria despencaram, assim como os pre�os. As ferrovias, que eram administradas pelo setor privado sob regime de concess�o, passaram a transportar cada vez menos carga e viram sua rentabilidade despencar.

Tem in�cio, nesse momento, um per�odo lento de decad�ncia que culminaria na estatiza��o das estradas de ferro mais de duas d�cadas depois.

JK e o nascimento da ind�stria automobil�stica

Antes, contudo, outros dois fatores importantes entram em cena: o crescimento das cidades e a populariza��o do autom�vel.

O pa�s vive uma grande transforma��o depois de 1940. At� ent�o baseada quase exclusivamente na agricultura, a economia brasileira se volta cada vez mais para a ind�stria. A Companhia Sider�rgica Nacional (CSN) e a Vale do Rio Doce, ent�o empresas estatais, s�o fundadas nessa �poca, em 1940 e 1942, respectivamente, no �ltimo per�odo do governo de Get�lio Vargas, a ditadura do Estado Novo.

Essa mudan�a na matriz de crescimento, por sua vez, catalisa um processo de migra��o das popula��es de �reas rurais para as cidades. As capitais ganham uma nova escala, v�o inchando, um processo que tem como efeito colateral a diminui��o da demanda por trens de passageiros em alguns trechos menores, entre cidades pr�ximas.

"As f�bricas est�o nas cidades", pontua Oliveira.

A pol�tica de industrializa��o continua com o presidente Juscelino Kubitschek, que assume em 1956 e elege a ind�stria automobil�stica como catalisador de seu plano de desenvolvimento.

O Plano de Metas de JK, que ganhou o slogan "50 anos em 5", � frequentemente apontado como o in�cio do chamado "rodoviarismo" no Brasil. Um movimento cheio de nuan�as e explicado por uma combina��o de fatores, diz o professor de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ Host�lio Xavier Ratton Neto.

Um deles � a pr�pria natureza da ind�stria automotiva, que tem uma cadeia de produ��o longa, com efeito multiplicador na economia, e emprega uma m�o de obra qualificada que at� ent�o n�o existia no pa�s.

"� nessa �poca que se cria a classe do oper�rio especializado, com maior poder aquisitivo", afirma.

Em paralelo, a constru��o das rodovias era menos custosa que as estradas de ferro e o petr�leo usado para produzir combust�vel ainda era muito barato.

No pano de fundo, a Guerra Fria estreitava as rela��es entre Brasil e Estados Unidos. Na tentativa de barrar a expans�o da influ�ncia da Uni�o Sovi�tica no continente, os americanos firmaram acordos de coopera��o t�cnica e de financiamento para investimentos com diversos pa�ses da Am�rica Latina.

Assim, ainda em 1956 foi criado o Grupo Executivo da Ind�stria Automobil�stica (GEIA), sob o comando do Capit�o de Mar e Guerra L�cio Meira.

O Brasil, que at� ent�o s� montava ve�culos, passaria a fabricar carros, caminh�es e jipes, tendo como principal polo a regi�o do ABC paulista. S�o desse per�odo dois modelos que fizeram hist�ria no pa�s: o Fusca e a Kombi, ambos da linha de montagem da Volkswagen em S�o Bernardo do Campo.

Com a produ��o de ve�culos nacionais, multiplicaram-se os quil�metros de rodovias. S� nos cinco anos de gest�o JK, a malha rodovi�ria federal pavimentada foi multiplicada por tr�s, de 2,9 mil km para 9,5 mil km.

As ferrovias, por sua vez, entravam os anos 1950 sucateadas.

Al�m da redu��o da demanda de carga e passageiros, um outro fator contribuiu para o "estado bastante acentuado de degrada��o f�sica das estradas de ferro": "Muitas concess�es j� estavam no final, pr�ximo da devolu��o, e n�o havia cl�usula nos contratos que obrigassem as concession�rias a fazer investimentos ou devolver as ferrovias no estado em que as pegaram", diz Ratton Neto, que tem larga experi�ncia no planejamento, constru��o, opera��o e gest�o de sistemas de transporte metrovi�rio e ferrovi�rio.

� nesse contexto que, em 1957, surge a Rede Ferrovi�ria Federal (RFFSA), estatal que passou a administrar as ferrovias que at� ent�o estavam nas m�os de diferentes empresas privadas.

Inicialmente, diz o historiador Welber Luiz dos Santos, do N�cleo de Estudos Oeste de Minas da Associa��o Brasileira de Preserva��o Ferrovi�ria, a inten��o n�o era "destruir" as ferrovias.

"Os primeiros relat�rios da empresa demonstram que o projeto era de moderniza��o e unifica��o administrativa para facilitar a integra��o entre os diferentes meios de transporte", afirma o pesquisador.

"Os investimentos rodovi�rios do Plano de Metas de JK n�o eram uma amea�a ao sistema ferrovi�rio", avalia.

A extin��o das linhas de passageiros

Os projetos de recupera��o e melhoria, contudo, inclu�am a desativa��o de uma s�rie de linhas e "ramais" (jarg�o do setor para os trechos secund�rios) considerados deficit�rios.

A l�gica, diz o historiador Eduardo Romero de Oliveira, � que o mundo de meados do s�culo 20 era completamente diferente daquele que, muitas d�cadas antes, havia norteado a constru��o de parte das ferrovias.

"Houve uma mudan�a no neg�cio", diz o professor da Unesp. "As estradas de ferro da m�sica do Milton Nascimento eram de outra �poca, para pensar o transporte de caf�, de a��car, em um per�odo em que nem a legisla��o trabalhista existia."

O qu�mico Ralph Mennucci Giesbrecht, um "fan�tico por ferrovias" que h� mais de duas d�cadas pesquisa sobre elas, especialmente sobre as esta��es, coleciona diversas hist�rias desse per�odo turbulento.

"Nos anos 60 e 70 sumiram praticamente todas as ferrovias menores, aquelas consideradas deficit�rias", diz ele, autor do livro O Desmanche das Ferrovias Paulistas .

Os conflitos aparecem em hist�rias como a da desativa��o do trecho entre as cidades paulistas de S�o Pedro e Piracicaba, conclu�da em 1966. O prefeito de S�o Pedro na �poca chegou a enviar um telegrama incisivo ao governador, Laudo Natel, questionando o crit�rio da baixa rentabilidade usado para justificar a extin��o do ramal.

"D�ficit, se n�o levarmos em conta o bem coletivo, tamb�m d� a pol�cia, d�o as escolas e todas as reparti��es mantidas pelo Estado. O d�ficit do ramal � muito relativo, pois, n�o levando em conta o movimento das esta��es de Bar�o de Rezende, Costa Pinto, Recreio e Paraisol�ndia, a esta��o de S�o Pedro despachou este ano mais de 40.000 toneladas de cana. Finalizando, aqui deixo minha desilus�o por tudo e por todos", dizia a mensagem, conforme reportagem do jornal O Estado de S.Paulo de 30 de outubro de 1966 encontrada por Giesbrecht.

Aos poucos, as linhas de passageiros foram desaparecendo, permanecendo, em alguns casos, aquelas que cruzavam as regi�es metropolitanas das grandes cidades, usadas at� hoje.

Com o avan�o da ind�stria automobil�stica e a entrada do avi�o em cena, as ferrovias entraram em crise, em maior ou menor medida, em todo o ocidente. Nos pa�ses em que foram mantidas para transporte de passageiros, o servi�o, na maioria dos casos, passou �s m�os do Estado.

� o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. A estatal Amtrak foi fundada em 1971 e faz at� hoje a gest�o das linhas de passageiros no pa�s. Tamb�m s�o estatais a alem� Deutsche Bahn, a espanhola Renfe e a francesa Soci�t� Nationale des Chemins de fer Fran�ais (SNCF).

A estagna��o e o corredor de commodities

Do lado do transporte ferrovi�rio de carga, parte dos investimentos vislumbrados no per�odo JK n�o sa�ram do papel, diz o historiador Welber Santos.

Em sua vis�o, a ditadura militar mudou o foco da pol�tica de transportes, que passou a ser mais voltada para as rodovias, com a aposta em grandes obras de engenharia, como a ponte Rio-Niter�i, e alguns investimentos question�veis, como a Transamaz�nica, que nunca foi conclu�da.

A Ferrovia do A�o, ele diz, um dos projetos ferrovi�rios que chegou a sair do papel nesse per�odo, come�ou a ser constru�da em 1973 com a promessa de ser entregue em mil dias, mas s� foi inaugurada em 1992, e com um porte muito mais modesto do que o projeto inicial.

Para Ratton Neto, da Coppe/UFRJ, um dos principais obst�culos � realiza��o dos investimentos necess�rios � malha ferrovi�ria do pa�s naquela �poca foi a crise do petr�leo de 1973 e o per�odo turbulento que se seguiu.

"Depois daquele choque na economia mundial, o Brasil, que at� ent�o tinha acesso f�cil a cr�dito, passou a ser visto como pa�s de alto risco. A partir da�, teve in�cio uma crise que impediu que os planos nacionais de desenvolvimento pudessem ter sequ�ncia. Deixamos de planejar para apagar inc�ndio praticamente at� os anos 90", diz ele.

Nos anos 1990, em um contexto de baixo crescimento econ�mico, infla��o elevada e alto n�vel de endividamento p�blico, a RFFSA � liquidada e as ferrovias s�o novamente concedidas � iniciativa privada, por meio do Plano Nacional de Desestatiza��o (PND).

A partir da�, elas passam a funcionar majoritariamente como corredores de transporte de commodities para exporta��o, diz o professor da Coppe/UFRJ.

Hoje, quase metade da malha, 14 mil km, est� nas m�os da Rumo Log�stica, empresa do grupo Cosan. Outros 2 mil km s�o administrados pela Vale. Cerca de 75% da produ��o de transporte ferrovi�rio � min�rio de ferro. "Outros 10% ou 12% s�o soja", estima Ratton Neto.

Como os contratos de concess�o n�o preveem a realiza��o de investimentos e melhorias, boa parte da malha segue como foi constru�da no segundo imp�rio, com a chamada bitola m�trica, ultrapassada, bem mais estreita que a bitola internacional, hoje usada como padr�o.

O modelo atual de explora��o das ferrovias, na avalia��o do especialista, subaproveita o potencial do pa�s e deixa o Brasil ref�m das rodovias - consequentemente, mais suscet�vel a greves de caminhoneiros como a de 2018, que gerou caos e desabastecimento.

As estradas de ferro poderiam ser mais utilizadas para transporte de bens industriais, ele exemplifica, de bobinas de ferro e cimento a autom�veis, inclusive em trechos curtos, nos moldes das "short lines" dos Estados Unidos.

"Tamb�m poderiam ser usadas para transportar cont�ineres, uma tend�ncia nova e muito rent�vel", acrescenta.

Um entrave para o planejamento de novas linhas, contudo, � o apag�o de dados sobre a movimenta��o interna de cargas. O Brasil n�o sabe, no detalhe, o que � transportado e de onde para onde. Iniciativas como o Plano Nacional de Contagem de Tr�fego ainda n�o geram dados robustos nesse sentido, diz o professor.

A outra � o pr�prio modelo de concess�o, em que as concession�rias t�m controle tanto sobre as vias quanto sobre os trens. Assim, essas empresas acabam tendo o monop�lio do transporte ferrovi�rio e, em �ltima inst�ncia, decidem o que trafega ou n�o pelos trilhos.

"As liga��es hoje atendem aos interesses dos pr�prios concession�rios."

Os novos projetos anunciados recentemente pelo governo, na avalia��o do professor, n�o chegam a quebrar a l�gica das ferrovias como corredor de commodities. Em setembro, o ministro da Infraestrutura, Tarc�sio Freitas, anunciou a autoriza��o para constru��o, pela iniciativa privada, de 10 novas ferrovias, com investimentos da ordem de R$ 50 bilh�es.

Em paralelo, ele chama aten��o tamb�m para o projeto da Ferrogr�o, que deve ligar o Mato Grosso ao Par� em cerca de 933 km com a proposta de facilitar o escoamento de gr�os pela regi�o Norte do pa�s.

Na tentativa de tirar a ferrovia do papel, o governo sinalizou que disponibilizar� para a futura concession�ria at� R$ 2,2 bilh�es em recursos da Uni�o. O dinheiro, contudo, viria da outorga que ser� paga pela Vale para renovar a concess�o de duas das ferrovias que administra hoje, a Estrada de Ferro Caraj�s e a Estrada de Ferro Vit�ria-Minas.

"Os recursos da outorga que poderiam ser usados para gera��o de benef�cios econ�micos e sociais nesse caso acabariam captados pelo pr�prio setor privado."

J� assistiu aos nossos novos v�deos no YouTube ? Inscreva-se no nosso canal!

/imgs.em.com.br/bbc/bbcnews.jpg)