"A partir de Mem�rias p�stumas..., Machado vai assumindo um tom cada vez ir�nico, mais c�ustico para com aquela elite que ele gostaria de estar desconstruindo na obra dele"

ENTREVISTA/EDUARDO DE ASSIS DUARTE / Professor do Programa de P�s-gradua��o em Letras:Estudos Liter�rios,da UFMG

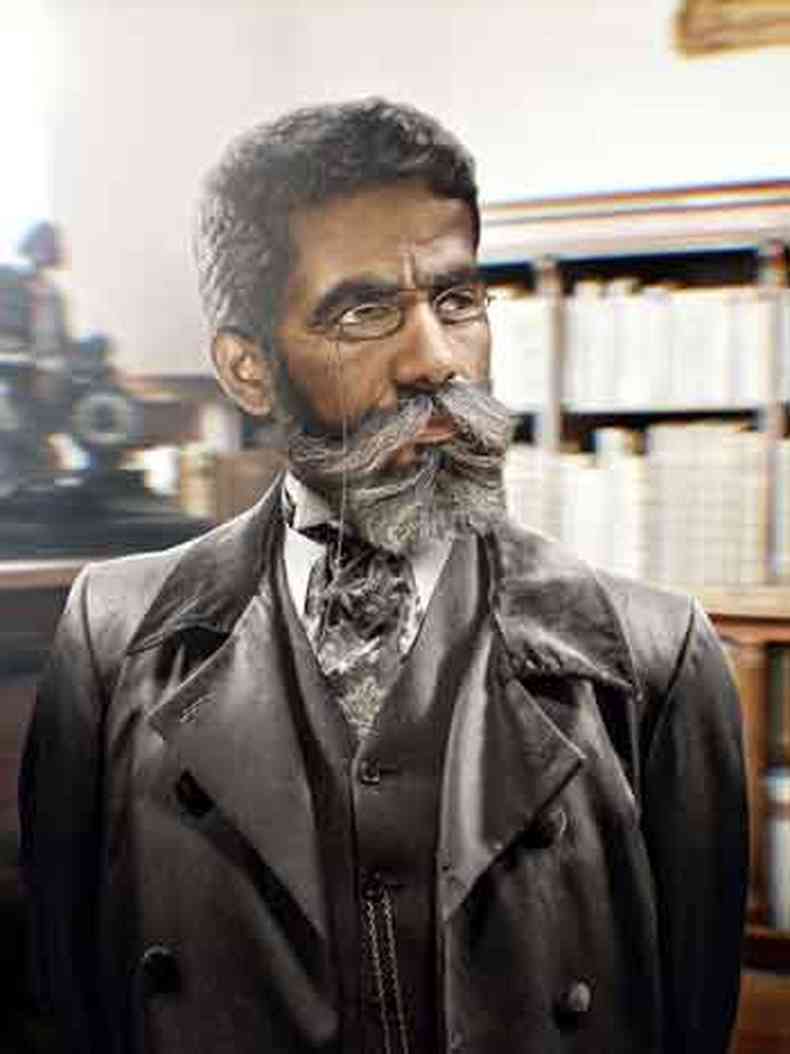

Depois de mergulhar na obra do escritor carioca para escrever Machado de Assis afrodescendente, o professor Eduardo de Assis Duarte aniquila o discurso da branquitude e da omiss�o com a escravid�o atribu�dos por mais de um s�culo ao Bruxo do Cosme Velho e afirma: “Machado de Assis usa um discurso que rejeita o tom de palanque, o tom de panfleto, prefere a finesse do humor, da ironia para fazer as cr�ticas dele”.

O autor de Dom Casmurro e Mem�rias p�stumas de Br�s Cubas usou 23 pseud�nimos em suas cr�nicas para jornais para n�o ser identificado e assim poder fazer suas cr�ticas, porque escrevia para um p�blico restrito e elitista, que era o leitor do jornal em seu tempo, j� que 84% da popula��o era analfabeta. Assis Duarte aponta Mem�rias p�stumas de Br�s Cubas como a obra em que Machado � mais contundente na den�ncia contra a escravid�o e o racismo, nesta entrevista exclusiva ao Estado de Minas.

De onde surgiu a ideia do livro sobre a afrodescend�ncia de Machado de Assis? Foi a necessidade de desconstruir a hipocrisia em torno do escritor branco forjado a partir do atestado de �bito dele, em 1908, e reconstru�-lo e resgat�-lo em sua verdadeira identidade �tnica?

O autor de Dom Casmurro e Mem�rias p�stumas de Br�s Cubas usou 23 pseud�nimos em suas cr�nicas para jornais para n�o ser identificado e assim poder fazer suas cr�ticas, porque escrevia para um p�blico restrito e elitista, que era o leitor do jornal em seu tempo, j� que 84% da popula��o era analfabeta. Assis Duarte aponta Mem�rias p�stumas de Br�s Cubas como a obra em que Machado � mais contundente na den�ncia contra a escravid�o e o racismo, nesta entrevista exclusiva ao Estado de Minas.

De onde surgiu a ideia do livro sobre a afrodescend�ncia de Machado de Assis? Foi a necessidade de desconstruir a hipocrisia em torno do escritor branco forjado a partir do atestado de �bito dele, em 1908, e reconstru�-lo e resgat�-lo em sua verdadeira identidade �tnica?

O tema sobre a afrodescend�ncia em Machado de Assis sempre me instigou. O livro nasce dessa preocupa��o, claro, e tamb�m do projeto de pesquisa que coordenei na UFMG na d�cada passada. O olhar de Machado de Assis � simp�tico aos de baixo, aos subalternos. � um olhar que analisa a escravid�o a partir do ponto de vista do escravo, do escravizado, essa � a minha vis�o.

Em paralelo com isso, surge esse problema s�rio da tentativa de embranquecimento do nosso maior escritor. Isso � fruto do racismo estrutural na sociedade brasileira, que n�o vai admitir que o maior escritor, n�o s� da literatura brasileira, o maior ficcionista, na minha modesta opini�o, de toda a l�ngua portuguesa, com todo esse talento, com toda essa finesse, com toda essa cultura, como � que ele poderia ser negro? Ent�o, come�a-se todo um processo de embranquecimento de Machado de Assis visando negar suas origens, o seu pertencimento a essa grande maioria que comp�e a afrodescend�ncia no Brasil como parcela majorit�ria da popula��o.

Ent�o, o meu livro tem, sim, esse sentido pol�tico, de tentar p�r as coisas nos seus devidos lugares, porque n�o tem mais cabimento acontecer como aconteceu tempos atr�s de uma propaganda da Caixa Econ�mica Federal usar um ator branco para fazer o papel de Machado de Assis. H� todo esse esfor�o de embranquecer Machado de Assis. Isso tem a ver com o preconceito incrustado, estrutural, naturalizado na sociedade brasileira. Se o autor constr�i a obra, a obra tamb�m constr�i o autor.

O Machado de Assis que surge nas p�ginas do meu livro � o afrodescendente, porque ele est� sendo constru�do pelo que ele escreveu. Essa afrodescend�ncia surge dos textos para a biografia do escritor. Ela complementa a biografia do escritor e joga por terra essa balela de que Machado de Assis era branco.

A garimpagem dos trechos sobre escravid�o e racismo, que exigiu mergulho na obra de Machado, teve tamb�m o objetivo de pin�ar nas entrelinhas as cr�ticas ao servilismo que outros autores n�o viram?

O livro Machado de Assis afrodescendente, em sua terceira edi��o, re�ne cr�nicas, cr�ticas de teatro publicadas em jornal, poemas, contos e trechos de romances. De fato, isso exigiu a releitura de toda a obra, inclusive de textos machadianos ainda fora das edi��es em livro, fora da chamada obra completa. Ali�s, � impressionante isso, at� hoje a obra completa ainda est� incompleta. Da� a demora.

Em paralelo com isso, surge esse problema s�rio da tentativa de embranquecimento do nosso maior escritor. Isso � fruto do racismo estrutural na sociedade brasileira, que n�o vai admitir que o maior escritor, n�o s� da literatura brasileira, o maior ficcionista, na minha modesta opini�o, de toda a l�ngua portuguesa, com todo esse talento, com toda essa finesse, com toda essa cultura, como � que ele poderia ser negro? Ent�o, come�a-se todo um processo de embranquecimento de Machado de Assis visando negar suas origens, o seu pertencimento a essa grande maioria que comp�e a afrodescend�ncia no Brasil como parcela majorit�ria da popula��o.

Ent�o, o meu livro tem, sim, esse sentido pol�tico, de tentar p�r as coisas nos seus devidos lugares, porque n�o tem mais cabimento acontecer como aconteceu tempos atr�s de uma propaganda da Caixa Econ�mica Federal usar um ator branco para fazer o papel de Machado de Assis. H� todo esse esfor�o de embranquecer Machado de Assis. Isso tem a ver com o preconceito incrustado, estrutural, naturalizado na sociedade brasileira. Se o autor constr�i a obra, a obra tamb�m constr�i o autor.

O Machado de Assis que surge nas p�ginas do meu livro � o afrodescendente, porque ele est� sendo constru�do pelo que ele escreveu. Essa afrodescend�ncia surge dos textos para a biografia do escritor. Ela complementa a biografia do escritor e joga por terra essa balela de que Machado de Assis era branco.

"� uma literatura de anti-her�is, de cr�tica social. Os protagonistas brancos s�o todos anti-her�is. Br�s Cubas � canalha, Bentinho � fracassado. � toda uma desconstru��o da elite branca"

A garimpagem dos trechos sobre escravid�o e racismo, que exigiu mergulho na obra de Machado, teve tamb�m o objetivo de pin�ar nas entrelinhas as cr�ticas ao servilismo que outros autores n�o viram?

O livro Machado de Assis afrodescendente, em sua terceira edi��o, re�ne cr�nicas, cr�ticas de teatro publicadas em jornal, poemas, contos e trechos de romances. De fato, isso exigiu a releitura de toda a obra, inclusive de textos machadianos ainda fora das edi��es em livro, fora da chamada obra completa. Ali�s, � impressionante isso, at� hoje a obra completa ainda est� incompleta. Da� a demora.

Come�amos essa pesquisa no in�cio de 2001 para 2002 e a primeira edi��o s� ficou pronta em 2007, porque tivemos que ir e voltar, ir novamente, a todas as obras e muito tamb�m de garimpagem de textos que est�o nos jornais de �poca. E ainda h� muita coisa de Machado de Assis publicada nos jornais do s�culo 19 sob pseud�nimo, que a obra completa ignora. Fizemos a primeira edi��o do livro em 2007 e, para ter uma ideia, em 2008 saiu nova edi��o da obra completa, da editora Aguilar, que antes havia publicado tr�s volumes, em 1992, com quase mil p�ginas cada um, aquele papel b�blia, fininho.

Em 2008, saiu a nova edi��o da Aguilar com quatro volumes. A obra de Machado de Assis � um manancial quase inesgot�vel, uma produ��o liter�ria imensa que ele deixou. Essa garimpagem, por- tanto, demorou cinco anos, e implicou de fato a releitura de tudo que j� se conhecia antes e tamb�m de textos descobertos ao longo da pesquisa. E nessa edi��o de 2020 inclu�mos um conto pouqu�ssimo conhecido de Machado, A mulher p�lida, um conto c�mico, ferino na s�tira que ele faz a essa obsess�o brasileira pela brancura, pela beleza branca importada da Europa.

Ent�o, precisou-se debru�ar pacientemente sobre a obra para encontrar esses elementos muitas vezes disfar�ados de cr�tica ao establishment daquela �poca, pautado fundamentalmente sobre a escraviza��o dos africanos e dos seus descendentes.

Autor-caramujo, capoeira liter�ria, po�tica da dissimula��o, “rabo de arraia”. Afinal, por que Machado de Assis foi t�o dissimulado em suas den�ncias? Por causa do perfil elitista dos leitores dos jornais para os quais escrevia, do emprego p�blico que tinha, para n�o evidenciar sua condi��o de afrodescendente...? Lima Barreto, por exemplo, era afrodescendente tamb�m e foi perseguido pelas cr�ticas aos seus contempor�neos ao publicar Recorda��es do escriv�o Isa�as Caminha, em 1909.

Por que Machado usa um discurso que rejeita o tom de palanque, o tom de panfleto? Por que prefere a finesse do humor, da ironia para fazer as cr�ticas dele? Essas cr�ticas n�o s�o menos contundentes se fossem faladas num palanque, num com�cio, esbravejadas por cima de um palanque. A tradi��o liter�ria que temos a�, milenar, mostra o poder que a com�dia, que o humor tem em termos de cr�tica. � o que Machado est� fazendo.

H� um detalhe muito importante, n�o podemos esquecer nunca de um fator p�blico. Quem era o leitor de Machado de Assis? O censo demogr�fico, o primeiro realizado no Brasil por dom Pedro II, em 1872, teve seus resultados co- nhecidos s� quatro anos depois, em 1876. Ali est� colocado que 84,6% da popula��o brasileira daquele �poca, 1870, era analfabeta. S� 15,4% sabiam ler. O leitor de livros daquele momento era o leitor da elite branca. E o leitor de jornais tamb�m E, al�m disso, Machado n�o era um homem rico, n�o era da elite, era um funcion�rio p�blico. E muitos funcion�rios, inclusive nobres, amigos de dom Pedro II, foram perseguidos, demitidos por ter publicado um artiguinho no jornal criticando a escravatura.

O professor Alfredo Bosi, inclusive, tem uma frase �tima que diz que Machado precisava, para fazer suas cr�ticas, circular nos meios liter�rios do seu tempo, precisava ter aquela compostura exigida dos homens de cor. Lima Barreto, ao contr�rio, nem sempre teve isso, sempre foi algu�m que disse tudo o que precisava dizer e no tom que lhe � peculiar. E Lima Barreto foi extremamente discriminado. Chegou um momento em que nenhum jornal do Rio de Janeiro queria publicar coisas de Lima Barreto. Lima Barreto � um homem que floresce na idade adulta a partir j� do s�culo 20.

E mesmo no fim do s�culo 19, quando j� n�o havia mais escravid�o, Lima Barreto se declara abertamente negro ou mulato, como queiram. J� Machado de Assis, raramente, acho que nunca, bateu no peito e disse sou negro, porque nos tempos da escravid�o, no s�culo 19, negro, sobretudo, era sin�nimo de escravo. Fala-se muito isso, Machado nunca se assumiu como negro, mas tamb�m nunca escreveu que fosse branco. Essa quest�o do emprego p�blico, da censura que havia nos meios de comunica��o, jornais foram empastelados, jornalistas foram perseguidos, agredidos no meio da rua.

Havia um clima de viol�ncia, de opress�o naquele momento que ele precisava evitar enquanto homem pobre, que pagou aluguel a vida toda. Ele precisava, sim, do emprego p�blico dele. Tudo isso forma um contexto que vai exigir e, ao mesmo tempo, justificar essa capoeira liter�ria, essa po�tica da dissimula��o que a gente v� em praticamente toda a obra de Machado, n�o s� nos jornais. Nas suas cr�nicas, ele chegou a usar 23 pseud�nimos para n�o ser identificado. Quem � que estava fazendo aquela cr�nica, aquela den�ncia, n�o s� nos jornais, como tamb�m nos romances que eram lidos por aquele elite branca do seu tempo?

Por que n�o existe um protagonista negro relevante nas obras de Machado de Assis? Isso � outro fator de dissimula��o?

H� um detalhe muito importante, n�o podemos esquecer nunca de um fator p�blico. Quem era o leitor de Machado de Assis? O censo demogr�fico, o primeiro realizado no Brasil por dom Pedro II, em 1872, teve seus resultados co- nhecidos s� quatro anos depois, em 1876. Ali est� colocado que 84,6% da popula��o brasileira daquele �poca, 1870, era analfabeta. S� 15,4% sabiam ler. O leitor de livros daquele momento era o leitor da elite branca. E o leitor de jornais tamb�m E, al�m disso, Machado n�o era um homem rico, n�o era da elite, era um funcion�rio p�blico. E muitos funcion�rios, inclusive nobres, amigos de dom Pedro II, foram perseguidos, demitidos por ter publicado um artiguinho no jornal criticando a escravatura.

O professor Alfredo Bosi, inclusive, tem uma frase �tima que diz que Machado precisava, para fazer suas cr�ticas, circular nos meios liter�rios do seu tempo, precisava ter aquela compostura exigida dos homens de cor. Lima Barreto, ao contr�rio, nem sempre teve isso, sempre foi algu�m que disse tudo o que precisava dizer e no tom que lhe � peculiar. E Lima Barreto foi extremamente discriminado. Chegou um momento em que nenhum jornal do Rio de Janeiro queria publicar coisas de Lima Barreto. Lima Barreto � um homem que floresce na idade adulta a partir j� do s�culo 20.

E mesmo no fim do s�culo 19, quando j� n�o havia mais escravid�o, Lima Barreto se declara abertamente negro ou mulato, como queiram. J� Machado de Assis, raramente, acho que nunca, bateu no peito e disse sou negro, porque nos tempos da escravid�o, no s�culo 19, negro, sobretudo, era sin�nimo de escravo. Fala-se muito isso, Machado nunca se assumiu como negro, mas tamb�m nunca escreveu que fosse branco. Essa quest�o do emprego p�blico, da censura que havia nos meios de comunica��o, jornais foram empastelados, jornalistas foram perseguidos, agredidos no meio da rua.

Havia um clima de viol�ncia, de opress�o naquele momento que ele precisava evitar enquanto homem pobre, que pagou aluguel a vida toda. Ele precisava, sim, do emprego p�blico dele. Tudo isso forma um contexto que vai exigir e, ao mesmo tempo, justificar essa capoeira liter�ria, essa po�tica da dissimula��o que a gente v� em praticamente toda a obra de Machado, n�o s� nos jornais. Nas suas cr�nicas, ele chegou a usar 23 pseud�nimos para n�o ser identificado. Quem � que estava fazendo aquela cr�nica, aquela den�ncia, n�o s� nos jornais, como tamb�m nos romances que eram lidos por aquele elite branca do seu tempo?

Por que n�o existe um protagonista negro relevante nas obras de Machado de Assis? Isso � outro fator de dissimula��o?

Exato, as pessoas sempre perguntam a respeito da aus�ncia de um her�i negro. Eu sempre devolvo a pergunta dizendo o seguinte: quem � o her�i branco nos romances de Machado de Assis? Ent�o, tem um projeto liter�rio anti�pico. � uma literatura de anti-her�is, � uma literatura de cr�tica social, passa por outro diapas�o totalmente diferente do que se fazia, por exemplo, no romantismo de Jos� de Alencar, que tem her�is que s�o, inclusive, senhores de escravos, de chicote na m�o, como dom Ant�nio de Mariz, de O guarani.

E com rela��o aos protagonistas brancos, s�o todos anti-her�is. Por exemplo, Br�s Cubas � um canalha, Bentinho (Dom Casmurro) � fracassado, algu�m que se julga tra�do a vida toda, que renega o pr�prio filho, que tenta matar o pr�prio filho, que deseja a morte do pr�prio filho. Enfim, � toda uma desconstru��o da elite branca daquele tempo.

� uma literatura c�tica, n�o tem muito espa�o para grandes arroubos de hero�smo, e tamb�m isso, evidentemente, coloca a fic��o de Machado de Assis dentro desse prop�sito, desse projeto de uma literatura tamb�m pautada pela dissimula��o, pela ironia, em que o texto, muitas vezes, est� dizendo aquilo que n�o est� expl�cito l� em cima na p�gina. Para voc� compreender melhor, tem que ler, reler, comparar.

Jos� de Alencar, a quem Machado admirava, foi ativista contra a aboli��o. Mesmo assim, Machado o escolheu como o patrono de sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. N�o � uma contradi��o ou esse fato vai para a conta do anacronismo?

E com rela��o aos protagonistas brancos, s�o todos anti-her�is. Por exemplo, Br�s Cubas � um canalha, Bentinho (Dom Casmurro) � fracassado, algu�m que se julga tra�do a vida toda, que renega o pr�prio filho, que tenta matar o pr�prio filho, que deseja a morte do pr�prio filho. Enfim, � toda uma desconstru��o da elite branca daquele tempo.

� uma literatura c�tica, n�o tem muito espa�o para grandes arroubos de hero�smo, e tamb�m isso, evidentemente, coloca a fic��o de Machado de Assis dentro desse prop�sito, desse projeto de uma literatura tamb�m pautada pela dissimula��o, pela ironia, em que o texto, muitas vezes, est� dizendo aquilo que n�o est� expl�cito l� em cima na p�gina. Para voc� compreender melhor, tem que ler, reler, comparar.

Jos� de Alencar, a quem Machado admirava, foi ativista contra a aboli��o. Mesmo assim, Machado o escolheu como o patrono de sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. N�o � uma contradi��o ou esse fato vai para a conta do anacronismo?

A rela��o de Jos� de Alencar e Machado de Assis � uma quest�o muito interessante que ultrapassa a divis�o pol�tica que separava ambos. Alencar era conservador, escravocrata, mas era, at� ent�o, o principal nome da literatura brasileira, dando os seus primeiros passos, o primeiro grande romancista. H� uma rela��o entre ambos de profundo respeito. Para se ter uma ideia, Machado tinha 27 anos e Jos� de Alencar escreve um artigo no Jornal do Commercio, que era o jornal da elite imperial de maior circula��o, tirava 27 mil c�pias.

Jos� de Alencar, com o intuito de apresentar o jovem Castro Alves a Machado de Assis, o faz de p�blico atrav�s de uma carta em que ele recomenda o jovem poeta baiano rec�m-chegado a essa corte. E ele inicia as palavras dele chamando Machado de Assis de Vossa Excel�ncia. Machado j� era um nome conhecido como cr�tico, tanto de teatro quanto liter�rio, de romances, contos e novelas. Mas Machado tinha 27 anos e j� era chamado de Vossa Excel�ncia. N�o � que existisse amizade profunda, mas havia um respeito muito grande entre eles.

Tanto que o filho de Jos� de Alencar, M�rio de Alencar, ap�s a morte do pai, se aproxima de Machado e eles se tornam grandes amigos at� a morte de Machado, em 1908. Ent�o, creio que essa quest�o da academia � mais de respeito no sentido de que Alencar tem um papel muito importante na consolida��o do romance brasileiro do s�culo 19 e da literatura brasileira como um todo.

Jos� de Alencar, com o intuito de apresentar o jovem Castro Alves a Machado de Assis, o faz de p�blico atrav�s de uma carta em que ele recomenda o jovem poeta baiano rec�m-chegado a essa corte. E ele inicia as palavras dele chamando Machado de Assis de Vossa Excel�ncia. Machado j� era um nome conhecido como cr�tico, tanto de teatro quanto liter�rio, de romances, contos e novelas. Mas Machado tinha 27 anos e j� era chamado de Vossa Excel�ncia. N�o � que existisse amizade profunda, mas havia um respeito muito grande entre eles.

Tanto que o filho de Jos� de Alencar, M�rio de Alencar, ap�s a morte do pai, se aproxima de Machado e eles se tornam grandes amigos at� a morte de Machado, em 1908. Ent�o, creio que essa quest�o da academia � mais de respeito no sentido de que Alencar tem um papel muito importante na consolida��o do romance brasileiro do s�culo 19 e da literatura brasileira como um todo.

Em linhas gerais, h� alguma diferen�a no tratamento que Machado d� � escravid�o entre as duas fases de sua obra, do romantismo ao realismo?

Essa divis�o da obra de Machado de Assis em duas metades � muito questionada. Uma primeira fase rom�ntica, uma segunda fase realista, � muito question�vel porque aprisiona a obra a um esquema muito estreito, que � o esquema dos estilos de �poca.

Dizer, por exemplo, que Machado de Assis inaugura o realismo brasileiro com Mem�rias p�stumas de Br�s Cubas, publicado inicialmente em folhetins na Revista Brasileira, em 1880, em livro em 1881, � muito arriscado. A gente estudou isso nos livros, nos comp�ndios de hist�ria da literatura brasileira. Mas que realismo � esse em que a hist�ria � contada por um defunto? Ent�o, � muito question�vel essa divis�o romantismo e realismo.

Machado est� muito acima disso, � um escritor moderno, o realismo dele antecipa procedimentos liter�rios que s� v�o se fixar com o modernismo do s�culo 20. � um precursor, antecipa procedimentos que s� mais tarde v�o ser atitudes corriqueiras na cria��o liter�ria. Quanto � quest�o da escravid�o, acredito, por exemplo, que Helena, que, teoricamente, seria parte da fase rom�ntica, tem ali a rela��o entre Helena e o escravo Raimundo de uma forma muito especial. Raimundo � humanizado, tratado como ser humano importante.

N�o vejo grande separa��o, o que pode haver, talvez, � uma mudan�a de tom. A partir de Mem�rias p�stumas..., Machado vai assumindo um tom cada vez ir�nico, mais c�ustico para com aquela elite que ele gostaria de estar desconstruindo na obra dele.

Em que livro ou conto Machado de Assis foi mais expl�cito na den�ncia da escravid�o?

Dizer, por exemplo, que Machado de Assis inaugura o realismo brasileiro com Mem�rias p�stumas de Br�s Cubas, publicado inicialmente em folhetins na Revista Brasileira, em 1880, em livro em 1881, � muito arriscado. A gente estudou isso nos livros, nos comp�ndios de hist�ria da literatura brasileira. Mas que realismo � esse em que a hist�ria � contada por um defunto? Ent�o, � muito question�vel essa divis�o romantismo e realismo.

Machado est� muito acima disso, � um escritor moderno, o realismo dele antecipa procedimentos liter�rios que s� v�o se fixar com o modernismo do s�culo 20. � um precursor, antecipa procedimentos que s� mais tarde v�o ser atitudes corriqueiras na cria��o liter�ria. Quanto � quest�o da escravid�o, acredito, por exemplo, que Helena, que, teoricamente, seria parte da fase rom�ntica, tem ali a rela��o entre Helena e o escravo Raimundo de uma forma muito especial. Raimundo � humanizado, tratado como ser humano importante.

N�o vejo grande separa��o, o que pode haver, talvez, � uma mudan�a de tom. A partir de Mem�rias p�stumas..., Machado vai assumindo um tom cada vez ir�nico, mais c�ustico para com aquela elite que ele gostaria de estar desconstruindo na obra dele.

Em que livro ou conto Machado de Assis foi mais expl�cito na den�ncia da escravid�o?

Essa � uma quest�o complicada. Penso que talvez em Mem�rias p�stumas de Br�s Cuba. A cena do Prud�ncio crian�a e o Br�s tamb�m crian�a, e o Prud�ncio sendo colocado de quatro como se fosse um animal, passada uma corda em sua boca e o menino branco sentado em cima como se o menino negro fosse uma cavalgadura, e xingando o menino toda vez que ele reclamava, � uma baita alegoria de toda a situa��o do negro na hist�ria do Brasil at� aquele momento.

O negro transformado em cavalgadura sobre a qual o branco senta e trepa em cima. O papel do negro reduzido a simples cavalgadura para o branco explorar, bater, oprimir, torturar. Essa cena � muito vigorosa, � simb�lica, ela resume, aparentemente, numa coisa infantil, inocente, uma verdade cruel sobre a situa��o do negro. Em seguida, passam-se as p�ginas do livro, ambos crescem, Br�s vai para a Europa desfrutar, fingindo que est� estudando, da heran�a do pai, do dinheiro acumulado do pai pela escraviza��o de tantos outros que trabalhavam para ele.

E quando Br�s volta, Prud�ncio j� est� livre, n�o � mais escravo. Antes de o pai falecer, ele deu alforria a Prud�ncio. E Prud�ncio faz o qu�? O que muita gente pobre fazia naquele momento, usar a compra de um escravo como poupan�a. Prud�ncio, ent�o, compra outro escravo com o dinheiro que ele vai acumulando, ele compra algu�m. Depois, Br�s Cubas v� numa pra�a p�blica o Prud�ncio batendo num negro que era escravo dele. E repetindo as palavras que ele, quando crian�a, ouvia do Br�s, o famoso “cala a boca, besta”.

Quando o escravo gemia, Br�s gritava “cala a boca, besta”. � raro na literatura universal uma cena t�o forte como essa, no sentido de que est� mostrando que, uma vez que o branco animaliza o seu semelhante, trata esse outro como se fosse uma coisa, um bicho, nesse momento � porque o branco j� se animalizou h� muito tempo. Machado faz isso muito antes de Freud teorizar sobre essa quest�o.

Se voc� trata algu�m como objeto, se trata algu�m como animal, � porque j� se animalizou, se desumanizou h� muito tempo. Essas duas cenas mostram de forma metaf�rica, simb�lica toda uma cr�tica que Machado faz aos efeitos delet�rios do regime escravocrata no Brasil.

O que dificultou o processo de aboli��o?

O negro transformado em cavalgadura sobre a qual o branco senta e trepa em cima. O papel do negro reduzido a simples cavalgadura para o branco explorar, bater, oprimir, torturar. Essa cena � muito vigorosa, � simb�lica, ela resume, aparentemente, numa coisa infantil, inocente, uma verdade cruel sobre a situa��o do negro. Em seguida, passam-se as p�ginas do livro, ambos crescem, Br�s vai para a Europa desfrutar, fingindo que est� estudando, da heran�a do pai, do dinheiro acumulado do pai pela escraviza��o de tantos outros que trabalhavam para ele.

E quando Br�s volta, Prud�ncio j� est� livre, n�o � mais escravo. Antes de o pai falecer, ele deu alforria a Prud�ncio. E Prud�ncio faz o qu�? O que muita gente pobre fazia naquele momento, usar a compra de um escravo como poupan�a. Prud�ncio, ent�o, compra outro escravo com o dinheiro que ele vai acumulando, ele compra algu�m. Depois, Br�s Cubas v� numa pra�a p�blica o Prud�ncio batendo num negro que era escravo dele. E repetindo as palavras que ele, quando crian�a, ouvia do Br�s, o famoso “cala a boca, besta”.

Quando o escravo gemia, Br�s gritava “cala a boca, besta”. � raro na literatura universal uma cena t�o forte como essa, no sentido de que est� mostrando que, uma vez que o branco animaliza o seu semelhante, trata esse outro como se fosse uma coisa, um bicho, nesse momento � porque o branco j� se animalizou h� muito tempo. Machado faz isso muito antes de Freud teorizar sobre essa quest�o.

Se voc� trata algu�m como objeto, se trata algu�m como animal, � porque j� se animalizou, se desumanizou h� muito tempo. Essas duas cenas mostram de forma metaf�rica, simb�lica toda uma cr�tica que Machado faz aos efeitos delet�rios do regime escravocrata no Brasil.

O que dificultou o processo de aboli��o?

Foi o ego�smo da classe senhorial brasileira em aceitar os novos tempos que fez com que o Brasil fosse o �ltimo a abolir escravos. Em 1871, Pedro II j� queria fazer a aboli��o. Ali�s, ele j� tinha feito a aboli��o quando acaba a Guerra do Paraguai. Ela faz a aboli��o l� no Paraguai, que estava ocupado pelo Ex�rcito brasileiro. No Brasil, h� crise pol�tica e o m�ximo que o imperador consegue � a Lei do Ventre Livre, que vai adiar de 1871 para 1888 o fim do regime, pelo menos o fim te�rico.

O que vai dificultar a aboli��o � a insist�ncia dos senhores em manter o regime. Os conservadores tinham maioria no Legislativo. Tanto que os projetos mais liberais, nenhum deles foi aprovado. Havia o projeto do senador Dantas de fazer a reforma agr�ria junto com a aboli��o, distribuindo terras governamentais que estavam sobrando. E foram doadas tantas terras p�blicas para os imigrantes europeus. Queria-se doar terras tamb�m para os antigos escravos, o famoso projeto do senador Dantas.

E o projeto n�o foi aprovado e teve a aboli��o pela metade. Os antigos escravizados foram jogados ao deus-dar� e viraram marginais, viraram essa periferia, que at� hoje temos essa grandiosa maioria da nossa popula��o, carente ainda de condi��es m�nimas para exercer a cidadania.

O que vai dificultar a aboli��o � a insist�ncia dos senhores em manter o regime. Os conservadores tinham maioria no Legislativo. Tanto que os projetos mais liberais, nenhum deles foi aprovado. Havia o projeto do senador Dantas de fazer a reforma agr�ria junto com a aboli��o, distribuindo terras governamentais que estavam sobrando. E foram doadas tantas terras p�blicas para os imigrantes europeus. Queria-se doar terras tamb�m para os antigos escravos, o famoso projeto do senador Dantas.

E o projeto n�o foi aprovado e teve a aboli��o pela metade. Os antigos escravizados foram jogados ao deus-dar� e viraram marginais, viraram essa periferia, que at� hoje temos essa grandiosa maioria da nossa popula��o, carente ainda de condi��es m�nimas para exercer a cidadania.

Sem instru��o e sem op��o de subsist�ncia, alforriados continuavam agregados aos seus senhores. A aboli��o foi feita pela metade. Como defendia Jos� de Alencar, ainda n�o estava na hora sem um processo preparat�rio?

Os antigos escravizados foram abandonados, completamente jogados ao deus-dar�. Acabou o regime, agora, cada um que se vire. Esse fato � explorado por Machado de Assis em diversos escritos dele. Est�vamos passando de uma escraviza��o oficial para uma escraviza��o dissimulada, fantasiada de emprego formal, mas com sal�rios de mis�ria.

Machado denuncia isso em v�rios momentos, inclusive nas cr�nicas dele no jornal. Essa aboli��o pela metade existiu n�o porque ainda n�o estava na hora, porque faltou tempo para fazer o processo preparat�rio, de modo algum. Foram duas d�cadas batendo na mesma tecla, desde 1871, com muitos debates, projetos. O que faz a aboli��o ser feita pela metade � o racismo estrutural, que via no negro um indiv�duo subumano e em segundo lugar o interesse das elites em n�o querer abrir m�o dessa m�o de obra gratuita.

� o ego�smo das elites brasileiras que permanece at� hoje. Nenhum pa�s passa impunemente por mais de 300 anos de escraviza��o. Isso tem consequ�ncias, entra pelo s�culo 20. Estamos vendo as consequ�ncias agora em pleno s�culo 21. Fazer a reforma agr�ria e distribuir as terras aos antigos escravos. Hoje, o Brasil seria outro se isso tivesse sido feito em 1888.

Da forma como feita, a aboli��o criou outro tipo de escravid�o, a mis�ria, j� not�ria na moderniza��o urbana do Rio no in�cio do s�culo 20. Essa heran�a maldita � a principal causa da segrega��o racial e socioecon�mica que perdura no Brasil 132 anos depois da aboli��o?

Machado denuncia isso em v�rios momentos, inclusive nas cr�nicas dele no jornal. Essa aboli��o pela metade existiu n�o porque ainda n�o estava na hora, porque faltou tempo para fazer o processo preparat�rio, de modo algum. Foram duas d�cadas batendo na mesma tecla, desde 1871, com muitos debates, projetos. O que faz a aboli��o ser feita pela metade � o racismo estrutural, que via no negro um indiv�duo subumano e em segundo lugar o interesse das elites em n�o querer abrir m�o dessa m�o de obra gratuita.

� o ego�smo das elites brasileiras que permanece at� hoje. Nenhum pa�s passa impunemente por mais de 300 anos de escraviza��o. Isso tem consequ�ncias, entra pelo s�culo 20. Estamos vendo as consequ�ncias agora em pleno s�culo 21. Fazer a reforma agr�ria e distribuir as terras aos antigos escravos. Hoje, o Brasil seria outro se isso tivesse sido feito em 1888.

Da forma como feita, a aboli��o criou outro tipo de escravid�o, a mis�ria, j� not�ria na moderniza��o urbana do Rio no in�cio do s�culo 20. Essa heran�a maldita � a principal causa da segrega��o racial e socioecon�mica que perdura no Brasil 132 anos depois da aboli��o?

A nova escravid�o � a mis�ria. Temos um pa�s com desigualdade criminosa. A grande maioria vive num estado de pobreza em que se tira dela qualquer resqu�cio de cidadania. Haja vista o tratamento que essas pessoas recebem nas periferias, nas comunidades, inclusive pelo Estado. A primeira coisa que o Estado faz � mandar a pol�cia, atira primeiro e pegunta depois.

Essa subcidadania � efeito direto de mais de 300 anos de escravatura. Essa heran�a maldita que causa toda essa segrega��o. No caso do Brasil, segrega��o disfar�ada em boa apar�ncia, disfar�ada de mil formas. N�o � s� elite, o quanto que a gente tem uma classe m�dia reacion�ria e que n�o escondeu seu racismo, que n�o gosta de negros. Isso � uma coisa vis�vel. Em qualquer fam�lia de classe m�dia brasileira, voc� vai encontrar sempre um racista. Infelizmente, 132 anos depois, o pa�s paga at� hoje o pre�o dessa segrega��o.

Quantas pessoas de classe m�dia branca s�o contra cotas nas universidades p�blicas pagas com os impostos de toda a popula��o. Tem um setor da classe m�dia que se considera usurpado, que acha que deveriam ser reservadas para os seus filhinhos. Temos que assumir uma atitude firme contra o racismo. Racismo nunca mais.

Essa subcidadania � efeito direto de mais de 300 anos de escravatura. Essa heran�a maldita que causa toda essa segrega��o. No caso do Brasil, segrega��o disfar�ada em boa apar�ncia, disfar�ada de mil formas. N�o � s� elite, o quanto que a gente tem uma classe m�dia reacion�ria e que n�o escondeu seu racismo, que n�o gosta de negros. Isso � uma coisa vis�vel. Em qualquer fam�lia de classe m�dia brasileira, voc� vai encontrar sempre um racista. Infelizmente, 132 anos depois, o pa�s paga at� hoje o pre�o dessa segrega��o.

Quantas pessoas de classe m�dia branca s�o contra cotas nas universidades p�blicas pagas com os impostos de toda a popula��o. Tem um setor da classe m�dia que se considera usurpado, que acha que deveriam ser reservadas para os seus filhinhos. Temos que assumir uma atitude firme contra o racismo. Racismo nunca mais.