A literatura portuguesa nasceu de uma conjuntura hist�rico-cultural muito peculiar. Podemos dizer que surgiu juntamente com a na��o, quando, no ano de 1094, Afonso VI, rei de Le�o, casa suas duas filhas, Urraca e Teresa, com o conde Raimundo de Borgonha e com D. Henrique, respectivamente.

Ap�s a morte de D. Henrique, Teresa governa e estreita rela��es com os galegos. Em virtude da uni�o lingu�stica entre Portugal e Gal�cia, dada a partir da�, as primeiras manifesta��es liter�rias registradas em galego-portugu�s tamb�m tiveram influ�ncia de Proven�a, regi�o meridional francesa.

Ap�s a morte de D. Henrique, Teresa governa e estreita rela��es com os galegos. Em virtude da uni�o lingu�stica entre Portugal e Gal�cia, dada a partir da�, as primeiras manifesta��es liter�rias registradas em galego-portugu�s tamb�m tiveram influ�ncia de Proven�a, regi�o meridional francesa.

Eventualmente, as cruzadas fizeram com que os fi�is migrassem para Lisboa com o objetivo de ir a Jerusal�m, contribuindo para introduzir em Portugal a nova moda po�tica. A recep��o foi fluida, pois havia uma predisposi��o formada por uma poesia popular de velha tradi��o. O am�lgama criado entre o popular e o proven�al manifestou-se num car�ter pr�prio assumido pelo trovadorismo.

Dessa forma, a cantiga de Paio Soares de Taveir�s dedicada a Maria Pais Ribeiro, conhecida como “cantiga de garvaia”, de 1198, marca o in�cio da literatura portuguesa, por ser o primeiro documento liter�rio que se possui em vern�culo. A poesia trovadoresca se ramificava em duas esp�cies principais: a l�rico-amorosa e a sat�rica. Foram representadas por nomes como Dom Duarte, Dom Dinis, Jo�o Garcia de Guilhade, entre outros. O trovadorismo ainda se caracterizava pelas novelas de cavalaria, escritas em prosa e lidas. Os cronic�es, livros de linhagem e hagiografias s�o manifesta��es liter�rias importantes do mesmo per�odo.

Dessa forma, a cantiga de Paio Soares de Taveir�s dedicada a Maria Pais Ribeiro, conhecida como “cantiga de garvaia”, de 1198, marca o in�cio da literatura portuguesa, por ser o primeiro documento liter�rio que se possui em vern�culo. A poesia trovadoresca se ramificava em duas esp�cies principais: a l�rico-amorosa e a sat�rica. Foram representadas por nomes como Dom Duarte, Dom Dinis, Jo�o Garcia de Guilhade, entre outros. O trovadorismo ainda se caracterizava pelas novelas de cavalaria, escritas em prosa e lidas. Os cronic�es, livros de linhagem e hagiografias s�o manifesta��es liter�rias importantes do mesmo per�odo.

Posterior ao trovadorismo, o humanismo tem princ�pio quando Fern�o Lopes � nomeado guarda-mor da Torre do Tombo por D. Duarte, em 1418. A �poca se caracteriza pela forte mudan�a de mentalidade processada em Portugal devido ao processo de humaniza��o da cultura, que se torna laica em grande medida. O cronista Fern�o Lopes, autor de cr�nicas regioc�ntricas e pol�ticas, juntamente com Gomes Eanes de Azurara e Rui de Pina, s�o os maiores expoentes do per�odo. No teatro primitivo, rudimentar e popular, Gil Vicente deu o tom de entretenimento nos animados ser�es oferecidos pelo rei.

A epopeia Os Lus�adas

Tal movimento preparou os portugueses para a chegada do Renascimento, um desenvolvimento natural do humanismo. A arte cl�ssica � racionalista e formalista por excel�ncia. Outrossim, a introdu��o de novos g�neros liter�rios e a inspira��o na cultura cl�ssica greco-latina marcaram o per�odo renascentista. Entre os novos g�neros, estavam os romances de cavalaria e a literatura de viagens, que tiveram como principais representantes Lu�s de Cam�es, S� de Miranda e Fern�o Mendes Pinto. Os Lus�adas, de 1572, se caracteriza como epopeia que constitui um feliz retrato da vis�o de mundo pr�pria dos portugueses quinhentistas e tamb�m reporta o �pice da progress�o hist�rica do pa�s.

Com 10 cantos, 1.102 estrofes e 8.816 versos, o poema tem como n�cleo narrativo a viagem empreendida por Vasco da Gama quando intentava estabelecer contato com as �ndias. A obra de Cam�es ultrapassa o s�culo 16 e adquire valor n�o apenas europeu, mas universal. Certamente, representa o dom�nio do homem novo sobre os elementos da natureza numa �poca de cl�max antropoc�ntrico: a ansiedade por novas conquistas faz com que o homem supere a certeza de sua pr�pria pequenez, na medida em que ele experimenta a magnific�ncia de sua for�a f�sica e moral. Cam�es, o g�nio, � considerado o maior poeta de todos os tempos.

Em terras brasileiras

Paralelamente ao classicismo portugu�s, o Quinhentismo se revela como primeira manifesta��o liter�ria em terras brasileiras. � um per�odo que re�ne relatos de viagem com caracter�sticas informativas e descritivas. Os textos descrevem as terras descobertas pelos portugueses no s�culo 16, desde a fauna, a flora e o povo. Os principais cronistas desse per�odo s�o Pero Vaz de Caminha, o padre Manuel da N�brega e o padre Jos� de Anchieta.

A partir do Barroco, podemos dizer que h� uma sequ�ncia de influxos vindos da Europa que resulta em manifesta��es liter�rias esparsas e sem um paralelismo rigoroso. Os tr�s primeiros s�culos de nossa vida art�stica podem ser considerados h�bridos, j� que absorv�amos c�digos liter�rios europeus, por�m com muitos tra�os coloniais. Ainda no Arcadismo, com Obras po�ticas, de Cl�udio Manoel da Costa, e Uruguai, de Bas�lio da Gama, pode-se perceber que as f�rmulas arc�dicas europeias j� se constituem como um meio inadequado para expressar os desejos de autonomia que a intelectualidade brasileira j� ansiava.

A busca de fontes outras que n�o portuguesas ou ib�ricas para interpretar a realidade j� era uma ruptura consciente com o passado, de forma a procurar caminhos essencialmente brasileiros. Gon�alves de Magalh�es, ao fundar a Niteroi, revista brasiliense, e ao publicar Suspiros po�ticos e saudades, ambos em 1836, pretendia uma reforma na literatura atrav�s de seus ideais rom�nticos. Os escritores da �poca exploraram temas como a natureza, o sentimentalismo, a religiosidade, o ufanismo, o indianismo, e o nacionalismo. Gon�alves Dias, Teixeira e Souza, Jos� de Alencar, �lvares de Azevedo e Castro Alves s�o os mais importantes autores da �poca.

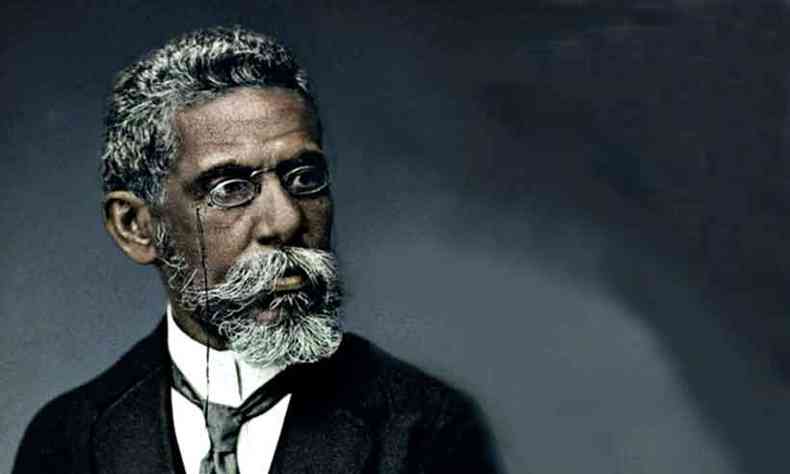

Machado de Assis

Buscando invers�o dos ideais rom�nticos, o Realismo, marcado pelo objetivismo, veracidade e den�ncia social, tem como marco inicial a obra Mem�rias p�stumas de Br�s Cubas, de Machado de Assis, em 1881. Sens�vel � mesquinhez humana, Machado usou-a como objeto de reflex�o cotidiana, atravessando a hist�ria e firmando-se como o maior c�none da literatura do pa�s.

Com uma genialidade atemporal, os trabalhos de Machado s�o perenes, pois abordam aquilo que nos � intr�nseco, ao mesmo tempo em que captam est�mulos do ambiente tipicamente brasileiro do fim do s�culo 19. Raul Pompeia, com O ateneu, partilhava com Machado a finura da observa��o moral, e Alu�zio de Azevedo escreve o primeiro romance realista-naturalista do pa�s, O mulato.

O pr�prio Machado prop�s discuss�o sagaz acerca de nossa identidade cultural por meio da literatura, pois reconhecia na produ��o est�tica de sua �poca um instinto de nacionalidade que dava fisionomia pr�pria ao pensamento nacional. Mais tarde, j� no in�cio do s�culo 20, Jos� Ver�ssimo refletia sobre a emancipa��o liter�ria brasileira, certa desde o Romantismo. Antonio Candido, Gilberto Freire e S�rgio Buarque de Holanda expandiram as reflex�es acerca do fato liter�rio atrav�s de uma consci�ncia cada vez mais n�tida da identidade cultural brasileira.

Sem d�vidas, h� em nossa literatura tra�os culturais pr�prios e descolados da antiga metr�pole portuguesa que formam um complexo sistema capaz de dar solidez e consist�ncia ineg�veis � produ��o liter�ria no Brasil. Atrav�s das singularidades de um pa�s marcado pela explora��o colonial, � natural que se busquem, atrav�s das artes, diretrizes que regenerem as feridas. Dessa forma, o desenvolvimento mental de uma na��o independente contribuiu para a consolida��o de uma consci�ncia nacional �nica, que, por conseguinte, refletiu sua soberania ideativa e sua autonomia est�tica por meio da literatura.

*Marina Almeida � professora de ingl�s e literatura, tem mestrado em literaturas de l�ngua inglesa pela UFMG e � doutoranda em literatura comparada pela UFMG