Em repres�lia, ela teria previsto a morte de alguns governantes que ocupassem o futuro pr�dio, atual Pal�cio da Liberdade. A hist�ria tem sido reproduzida em jornais e revistas e, tamb�m, em uma das exposi��es permanentes de um espa�o museal no Circuito da Liberdade dedicado a contar sobre os primeiros anos da capital mineira.

Ao observarmos melhor a imagem, que na exposi��o � tamb�m associada � “lenda” que reitera a imagem de Maria como um dos “fantasmas” que assombram a cidade, a experi�ncia descrita torna-se bastante emblem�tica e eloquente, por sinalizar a naturaliza��o de representa��es lacunares e que corroboram a produ��o de invisibilidades e silenciamentos sobre as experi�ncias negras na sociedade brasileira.

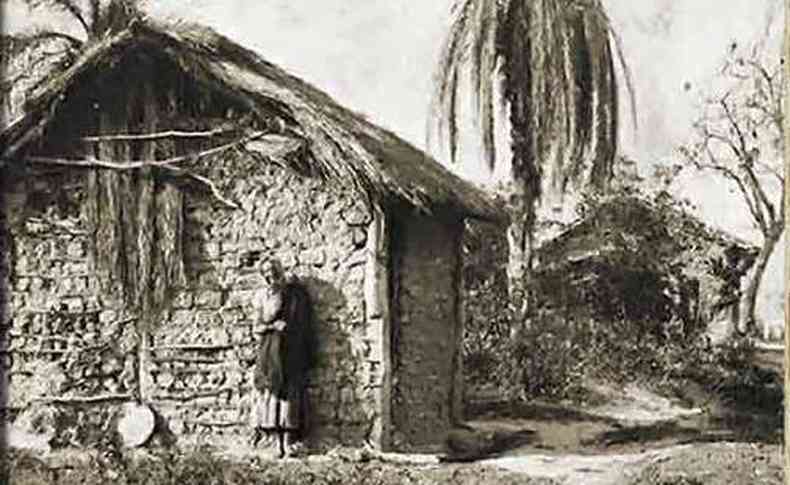

Assim, ainda que pouco saibamos sobre a mulher representada nesta fotografia, na imagem � poss�vel identificar elementos que informam sobre a experi�ncia africana no territ�rio – seja nos tra�os fenot�picos da mulher fotografada, seja no seu “rancho”. Este, em muito semelhante �s in�meras cafuas que faziam parte da paisagem do Curral del- Rey e que foram insistentemente destru�das pela Comiss�o Construtora, apresenta elementos de arquitetura de origens africanas, mais particularmente das culturas praticadas pelos povos de l�ngua bantu – como bem podemos considerar a partir do que nos apresenta o historiador Robert Slenes, em seu j� cl�ssico “Na senzala, uma flor: Esperan�as e recorda��es na forma��o da fam�lia escrava – Brasil Sudeste”.

Os elementos da fotografia s�o t�o v�vidos que se torna imprescind�vel indagar sobre como � poss�vel ignorar, nas narrativas convencionais, a invisibilidade da africanidade dessa mulher, que passou a ser descrita como um “fantasma”, ou seja, na dimens�o do n�o humano.

Os elementos da fotografia s�o t�o v�vidos que se torna imprescind�vel indagar sobre como � poss�vel ignorar, nas narrativas convencionais, a invisibilidade da africanidade dessa mulher, que passou a ser descrita como um “fantasma”, ou seja, na dimens�o do n�o humano.

A respeito da predomin�ncia de popula��o de africanas, africanos e seus descendentes nas Minas Gerais, j� em 1776, Nelson de Senna, registra, no ‘Anu�rio estat�stico” de 1911:

“A comarca do Rio das Mortes foi a que recenseou maior n�mero de brancos – 29.926; e a de Villa Rica a que recenseou o menor – 12.679. Mas aquela em que a propor��o delas baixou ao m�nimo foi a do Rio das Velhas, que apresentou 14.394 brancos contra 85.182 mesti�os e pretos ou apenas 14% da popula��o total. A do Serro Frio ficou no meio, com 13.665 brancos, embora fosse a menor da popula��o.”

Justo em meados do s�culo 18, no Curral del-Rey, tornara-se muito conhecido o Calundu de Francisca e Manoel, analisado por Mariana Ramos Morais. Ao casal recorriam muitas pessoas pelas habilidades de cura de Francisca – ao modo como testemunhamos acontecer nos quilombos e terreiros que se fazem resist�ncia na atualidade das cidades brasileiras, guardadas as especificidades das experi�ncias no tempo e no espa�o. A repress�o do Santo Of�cio ao calundu de Francisca e Manoel tamb�m ressoa na contemporaneidade das experi�ncias de racismo religioso vivenciadas pelas comunidades que professam f� diferente da que � hegemonicamente aceita.

Mas voltando ao Brasil do s�culo 19, mais precisamente para as Minas Gerais e para o Curral del- Rey, a tend�ncia de maioria para a popula��o de pessoas descritas pelas fontes como africanas, pretas e pardas, ao longo do s�culo seguinte, se confirma nos diferentes mapas de popula��o do per�odo e no “Recenseamento do imp�rio do Brazil”, de 1872.

Curral del-Rey

Al�m de constituir maioria, a gente negra da regi�o que foi posteriormente ocupada para instala��o da Nova Capital era majoritariamente livre, ao longo de todo o s�culo 19, com predomin�ncia para as mulheres livres. E isso n�o era realidade exclusiva ao Curral del-Rey, sendo comum a outras regi�es de Minas, como j� demonstravam os estudos de Douglas Cole Libby, em 1988, no livro “Transforma��o e trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais no s�culo 19”. � importante salientar, contudo, que a grande presen�a de gente negra livre na regi�o – figurando, ami�de, como agregadas ou meeiras, nas fazendas, ou como trabalhadores eventualmente assalariados tamb�m nas lides da lavoura predominante na regi�o, e mesmo na minera��o, que tinha ainda papel significativo, entre outras atividades – n�o significava dizer que o peso do trabalho escravo para a economia deixara de ser fundamental. Como demonstram os dados do recenseamento de 1872, a popula��o de pessoas escravizadas era constitu�da por 370.459 habitantes.

A prop�sito, em decorr�ncia da constru��o da capital, tal como ocorreu com Maria, a maioria dessa popula��o negra e empobrecida que tamb�m habitava a regi�o do Curral del-Rey, onde se instalou a cidade, foi removida for�adamente, passando a instalar-se nos “arrabaldes” do povoado, como o testemunhou o padre Francisco Martins Dias, descrevendo-o em seu “Tra�os hist�ricos e descriptivos de Bello Horizonte”:

“Calafate e Piteiras foram o asilo da pobreza, e hoje est�o quase transformados em dois arraialetes.

De um misto de sentimento e de esperan�a foi-nos a assist�ncia do �xodo da antiga popula��o para os lugares supraindicados. Movemo-nos � compaix�o por ver as dificuldades com que lutavam os pobres para de novo se estabelecerem, por vermo-los (sic), muitas vezes, com as l�grimas nos olhos, se queixarem da sorte, pelas perip�cias e amarguras porque iam t�o bruscamente passando.

Era uma cena triste e comovedora essa da emigra��o da maioria dos habitantes para outras paragens mais rec�nditas e solit�rias de seu querido Curral D’El-Rei!”

Assim, para muito al�m da representa��o pelo pitoresco da fantasmagoria, Maria e seu “rancho” podem ser acolhidos como testemunhas de um modo de vida que guardava muito de pr�ticas, conhecimentos e tecnologias produzidos por africanas e africanos em contexto de di�spora for�ada pela experi�ncia escravista. Um modo de vida que ainda precisa ser melhor conhecido e que era provavelmente predominante do Curral del-Rey e nas diferentes regi�es de Minas Gerais, quando do advento da aboli��o do regime escravista, em 1888, da cria��o de Belo Horizonte, em 1897.

Pesquisas inovadoras produzidas pela historiografia brasileira, nas �ltimas d�cadas, t�m agregado contribui��es importantes para novas abordagens que possibilitam trazer � cena, por assim dizer, protagonistas negligenciados pela historiografia e pelas representa��es de mem�ria produzidas e reproduzidas em espa�os museais, durante muito tempo. Cabe considerar que tais pr�ticas t�m tradicionalmente refor�ado a naturaliza��o dos silenciamentos e das invisibilidades das ag�ncias fundamentais da popula��o negra e ind�gena na forma��o da sociedade brasileira, constituindo um dos elementos da natureza estrutural e estruturante do racismo na sociedade brasileira.

Metodologias e conceitos

Destacam-se, nesses estudos, os trabalhos de pesquisadoras e pesquisadores negras e negros que, partindo de olhares e abordagens diversificados, t�m contribu�do para reformular metodologias e conceitos, aprimorando a qualidade da produ��o historiogr�fica que se prop�e a interpretar o Brasil. Entre estas e estes autores, destaco os das historiadoras Wlamyra Albuquerque, Isabel Reis, M�nica Lima, Ana Fl�via Magalh�es Pinto, Yna� Lopes dos Santos, Lucilene Reginaldo e Nila Rodrigues Barbosa; e dos historiadores Jonatas Roque Ribeiro, Luciano Roza, Roquinaldo Ferreira e Fl�vio Gomes, entre muitos outros.

Tamb�m no campo da museologia, h� um movimento importante de questionamento e renova��o das pr�ticas museais e arquiv�sticas que apontam transforma��es na forma de produzir, gestar e disponibilizar acervos e conceber a organiza��o de espa�os museais. Exemplo dessa renova��o � o Movimento Museologia Kilombola.

Oxal�, em futuro pr�ximo, esses esfor�os repercutam em um cen�rio de renovadas pr�ticas que criem condi��es para repensar o Brasil a partir da centralidade das exist�ncias e experi�ncias dos que ainda figuram nos museus em espa�os de invisibilidade e subalternidade, a despeito da eloqu�ncia de sua presen�a viva nas fontes e dos acervos que d�o a conhecer o passado e tamb�m o presente.

*Doutora em hist�ria social pela Unicamp, Josemeire Alves Pereira integra a Rede de HistoriadorXs NegrXs e foi cocuradora das exposi��es “ND�! Trajet�rias afro-brasileiras em Belo Horizonte” e “Pal�cio da Liberdade, leituras negras”