A casca da '�rvore da febre' j� salvou papas e reis da morte por quase quatro s�culos

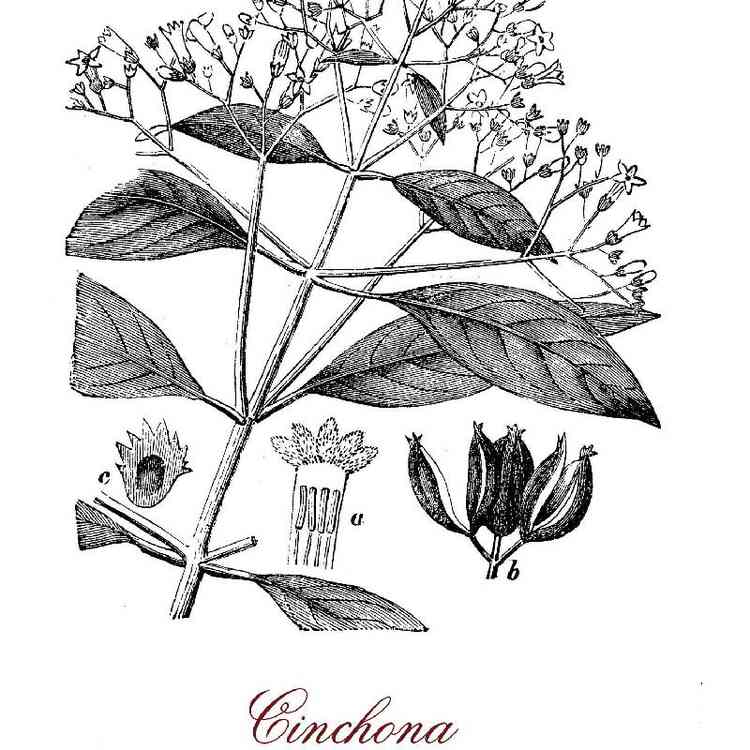

A cerca de 3.000 metros de altitude, nas encostas orientais dos Andes — aquelas viradas para o Brasil —, entre a Bol�via e a Venezuela, passando por Peru, Equador e Col�mbia, cresce uma �rvore que, pode-se dizer, ajudou a mudar a civiliza��o moderna.

Por quase quatro s�culos, essa �rvore batizada com o nome de uma condessa e com altura de cerca de 20 metros salvou papas e reis da morte, possibilitou a expans�o de imp�rios e a coloniza��o de territ�rios e povos pelo mundo. Como se n�o bastasse, a partir dessa planta encontrada na Amaz�nia andina surgiu a cloroquina.

A droga usada no tratamento de mal�ria ficou conhecida na pandemia de COVID-19 por ter sido indicada e usada sem evid�ncias cient�ficas suficientes para tratar uma doen�a para a qual n�o havia sido criada.

Ela tamb�m � conhecida como "�rvore" ou "pau da febre". Da casca dessa planta se faz um p� de gosto amargo, mas sem cheiro — chamado de quinina, um alcaloide que tem propriedades analg�sicas e antit�rmicas (ou seja, combate a febre).

Por s�culos, essa subst�ncia foi o �nico tratamento eficaz contra a mal�ria, uma das doen�as que mais mataram humanos ao longo de milhares de anos. Ainda hoje, s�o registrados entre 300 milh�es e 500 milh�es de casos por ano no mundo, com 2 milh�es a 3 milh�es de mortes.

Hist�ria do colonialismo

De acordo com o historiador Andr� Felipe C�ndido da Silva, pesquisador da Funda��o Oswaldo Cruz (Fiocruz), a trajet�ria da quina � "fabulosa e ao mesmo tempo dram�tica" porque reflete a hist�ria do colonialismo, do capitalismo e de �reas do conhecimento como a bot�nica, qu�mica e farmacologia. Mas, lembra Silva, essa hist�ria "de modo algum se reduz" �s a��es da ci�ncia europeia.

Leia tamb�m: Covid: por que vacina��o com dose bivalente foi ampliada para maiores de 18 anos no Brasil .

"Ela envolveu uma complexa intera��o entre agentes do colonialismo europeu e popula��es origin�rias da Am�rica do Sul, que utilizavam tradicionalmente cascas de �rvores no tratamento de febres e de outros males", explica Silva, doutor em hist�ria das ci�ncias e da sa�de.

Quem descobriu: um nativo, um soldado ou uma condessa?

Ningu�m sabe quando nem quem descobriu as propriedades da quina de combater a febre. H� v�rias hist�rias a respeito, algumas das quais est�o mais para lenda do que para fato.

Uma delas atribui a descoberta aos ind�genas sul-americanos. Esses nativos supostamente teriam notado que le�es da montanha (dependendo da regi�o onde vivem, tamb�m chamados de pumas, on�as pardas ou su�uaranas) doentes mastigavam a casca de certas �rvores e ficavam curados. Os pacientes humanos com febre recebiam a mesma casca e melhoravam.

Outra hist�ria diz que um soldado de uma guarni��o espanhola-peruana estava sofrendo de uma crise de mal�ria e foi deixado por seus companheiros para tr�s para morrer.

Com muita sede, ele se arrastou at� um pequeno lago, cercado de �rvores, do qual bebeu muita �gua e adormeceu. Ao acordar, percebeu que a febre havia passado milagrosamente.

O soldado lembrou, ent�o, que a �gua tinha um gosto amargo. Ao mesmo tempo, ele notou que um grande tronco de uma das plantas, partido por um raio, havia ca�do no lago. Ao examin�-lo com mais cuidado, o soldado concluiu que a casca tinha a capacidade de tratar a mal�ria.

H� um terceiro relato que, apesar de ter algumas passagens nebulosas, parece ser em parte verdadeiro. Ele envolve a condessa de Chinch�n, mulher do vice-rei espanhol do Peru que ocupou o cargo de 14 de janeiro de 1629 at� 18 de dezembro de 1639.

'Quina', na l�ngua qu�chua, significa 'casca das cascas'

Getty ImagesDe acordo com o qu�mico Alfredo Ricardo Marques de Oliveira, professor aposentado pela Universidade Federal do Paran� (UFPR), a hist�ria registra que a condessa de Chinch�n foi acometida por uma forte febre, chamada ter��, causada pela mal�ria.

"Ao ingerir uma infus�o da casca de quina feita pelos nativos, a condessa ficou curada", conta.

"At� hoje n�o sabemos como eles descobriram este efeito e menos ainda sobre como a doen�a (de origem africana) chegou ao oeste da Am�rica do Sul. Certamente, foi bem antes dos espanh�is, pois os ind�genas tiveram tempo de, por observa��o e empirismo, descobrir a cura."

Leia tamb�m: Minist�rio da Sa�de lan�a campanha contra mal�ria.

Conforme alguns relatos, entre os quais o do m�dico italiano Sebastiano Bado, que viveu no s�culo 17, a condessa se chamava Ana de Os�rio. Depois de curada, ela teria distribu�do o p� entre os nativos acometidos da mal�ria em Lima, no Peru, que tamb�m se curaram.

Agradecidos, eles passaram a chamar o rem�dio de "p� da condessa". Ainda de acordo com Bado, ao regressar � Espanha, Ana de Os�rio teria levado consigo uma grande quantidade de casca de quina-quina, introduzindo o rem�dio na Europa, onde a doen�a era end�mica na �poca.

Mas um di�rio descoberto em 1930 desmente o relato de Bado. Segundo os escritos, Ana de Os�rio morreu pelo menos tr�s anos antes de o rei Filipe 4º nomear o conde como vice-rei do Peru.

O bot�nico sueco Carl von Linn� (1707-1778), o pai da moderna taxonomia (disciplina que classifica grupos de seres vivos), nomeou o g�nero a qual pertence a "�rvore da febre" de Cinch�n, da fam�lia das rubi�ceas, a mesma do caf� e das gard�nias.

O leitor atento deve ter percebido que no nome do g�nero falta o “h” antes do “i”, como em “Chinch�n”. Ele deve ter sido influenciado por Bado, que “italianizou” o nome.

O parque nacional de Man�, no Peru, � um dos locais onde a '�rvore da febre' ainda pode ser encontrada

Getty ImagesMas, afinal, quem introduziu a cinchona na Europa? "Padres jesu�tas da miss�o espanhola no Peru levaram o p� de quinina para l�", responde o qu�mico Luiz Carlos Dias, da Unicamp. "Ele ficou conhecido como 'p� dos jesu�tas'. A esses religiosos tamb�m deve ser creditada a dissemina��o desse rem�dio no Velho Continente, j� que Roma era a capital mundial da mal�ria em meados do s�culo 17."

Segundo Penny le Couteur e Jay Burreson, no livro Os Bot�es de Napole�o - As 17 Mol�culas que Mudaram a Hist�ria, o conclave de 1655, que foi convocado ap�s a morte do Papa Inoc�ncio 10º e elegeu Fabio Chigi como Papa Alexandre 7º, "foi o primeiro em que n�o se registrou nenhuma morte por mal�ria entre os cardeais participantes".

De acordo com os autores, logo os jesu�tas come�aram a importar grandes quantidades de quina e a vend�-la por toda a Europa.

Mas n�o em todos os pa�ses, ressalve-se. Apesar de sua excelente reputa��o no Velho Continente, o "p� dos jesu�tas" n�o era aceito na Inglaterra protestante, por exemplo, por ser considerado um "rem�dio cat�lico".

Tanto que Oliver Cromwell, l�der da guerra civil que culminou na execu��o do rei Charles 1º (1600-1649), recusou-se a ser tratado com o "rem�dio papista" e morreu devido � mal�ria em 1658.

Mas o rei Charles 2º (1630-1685), filho de Charles 1º, tamb�m foi acometido da febre ter�� em 1679 e foi curado pelo "p� dos jesu�tas" sem saber.

Contrabando de sementes

Ao longo dos tr�s s�culos seguintes a mal�ria — al�m da indigest�o, febre, perda do cabelo, do c�ncer e de muitos outros males— foi tratada comumente com casca dessa planta. “At� 1820, apenas um p� feito com as cascas e ra�zes da quina-quina era comercializado”, explica Dias.

“Nesse ano, os qu�micos franceses Pelletier [Pierre-Joseph Pelletier, 1788-1842] e Caventou [Joseph Bienaim� Caventou, 1795-1877] isolaram este p�, um alcaloide com extrema atividade contra a doen�a, ao qual deram o nome de quinina".

"O isolamento permitiu a prepara��o de p�lulas do rem�dio, mas o sabor desagrad�vel e alguns efeitos colaterais como altera��es visuais, zumbidos no ouvido, dist�rbios gastrintestinais e icter�cia dificultaram seu uso.”

Apesar disso, a subst�ncia continuou a ser usada para tratar a mal�ria por mais de um s�culo. Era preciso um suprimento grande e constante, porque pa�ses colonizadores como Inglaterra, Fran�a e Holanda queriam ampliar seus imp�rios nos continentes africano e asi�tico, onde a doen�a ocorria de forma end�mica.

“Isso os levou � tentativa de obter sementes e mudas da quina, praticamente o �nico recurso terap�utico eficaz ent�o conhecido no tratamento desse mal, mas que dependia do fornecimento provindo da Am�rica do Sul”, explica Silva.

A ideia era plant�-las em suas col�nias, para n�o depender do suprimento sul-americano. At� porque, a explora��o era tanta — estima-se que, no final do s�culo 18, 25 mil quinas eram cortadas a cada ano — que as cinchonas corriam o risco de serem extintas em sua regi�o de origem.

Al�m disso, como a receita gerada pela venda da casca da planta era grande, os governos da Bol�via, Col�mbia, Equador e Peru queriam manter o monop�lio de produ��o e comercializa��o. Por isso, tais governos proibiram a exporta��o de �rvores vivas e de suas sementes.

Mas eles n�o contaram com o contrabando — ou n�o conseguiram evit�-lo. Couteur e Burreson relatam que, em 1853, o holand�s Justus Hasskarl (1811-1894) conseguiu levar para ilha de Java (Indon�sia), ent�o col�nia holandesa, um saco de sementes da esp�cie Cinchona calisaya.

“Elas foram cultivadas com sucesso, mas, lamentavelmente para Hasskarl e os holandeses, essa esp�cie tinha um conte�do de quinina relativamente baixo”, escrevem os autores de Os Bot�es de Napole�o.

Ao longo de tr�s s�culos, a mal�ria foi tratada comumente com a casca da planta

Getty ImagesDe acordo com eles, os brit�nicos tiveram uma experi�ncia parecida com sementes contrabandeadas de Cinchona pubescens, que plantaram na �ndia e no Ceil�o [hoje Sri Lanka]. As �rvores cresceram, mas a casca continha menos que os 3% do alcaloide necess�rios para uma produ��o minimamente lucrativa.

Uma curiosidade: o h�bito ingl�s de tomar quinina como precau��o contra a mal�ria acabou desenvolvendo o drinque “gin t�nica” – o gin era considerado necess�rio para tornar palat�vel a amarga quinina.

Nesse cen�rio surge um contrabandista australiano, que passara muitos anos negociando quina. Em 1861, Charles Ledger conseguiu convencer um ind�gena peruano (que depois foi torturado e morto por seu povo) a vender sementes de uma esp�cie da �rvore que supostamente tinha um conte�do muito elevado de quinina.

Segundo Couteur e Burreson, o governo brit�nico n�o quis comprar as sementes de Ledger, talvez porque experi�ncias anteriores com o cultivo de cinchona os levaram a avaliar que o caminho n�o era economicamente vi�vel.

O governo holand�s, no entanto, comprou cerca de 450 gramas delas, por cerca de 20 d�lares. Elas foram plantadas em Java e cuidadosamente cultivadas. � medida que as �rvores cresciam e sua casca rica em quinina era retirada, a exporta��o nativa da Am�rica do Sul declinava.

“Essa compra de 20 d�lares foi considerada o melhor investimento da hist�ria, pois se verificou que os n�veis do alcaloide na planta chegavam a nada menos que 13%”, contam Couteur e Burreson.

Devido ao feito de Ledger, a esp�cie foi batizada com seu nome, Cinchona ledgeriana.

Em 1930, mais de 95% do quinina do mundo vinha de planta��es dos holandeses em Java. “Diferentemente dos espanh�is, ingleses e holandeses lograram, depois de muitos estudos, desenvolver variedades de cinchona com maior teor do alcaloide e otimizar os m�todos de extra��o e isolamento, ampliando consideravelmente a capacidade de produ��o do quinino, utilizado no formato de sais em comprimidos”, explica Silva.

De acordo com ele, a comercializa��o do quinino (sulfato de quinina), dominada pelos holandeses desde o s�culo 19, levou � forma��o do que se pode chamar de o primeiro cartel farmac�utico global, em 1913.

Fonte para a ind�stria farmac�utica

A situa��o iria mudar drasticamente com a Segunda Guerra Mundial. De acordo com os autores de Os Bot�es de Napole�o, o monop�lio do cultivo da quinina quase rompeu o equil�brio entre as partes na guerra.

Em 1940, a Alemanha invadiu a B�lgica e a Holanda e confiscou todo o estoque europeu do rem�dio armazenado em Amsterd�. Em seguida, em 1942, a conquista de Java pelos japoneses colocou ainda mais em risco o fornecimento desse antimal�rico essencial.

Bot�nicos norte-americanos foram ent�o enviados aos Andes para obter cascas da �rvore, que ainda cresciam espontaneamente na �rea, mas nunca encontraram nenhum esp�cime da Cinchona ledgeriana que valera aos holandeses um sucesso t�o espetacular.

A depend�ncia desse mercado cartelizado, o impacto da mal�ria em conflitos b�licos (sobretudo nas duas guerras mundiais) e a observa��o de casos de resist�ncia � quinina levaram � busca de formas alternativas de tratamento.

Silva, da Fiocruz, explica que os laborat�rios passaram a usar apenas partes da quinina, que servem como “modelos” para a fabrica��o de novos compostos, totalmente sint�ticos.

“De certa forma, � como se os pesquisadores ‘montassem’ e ‘desmontassem’ partes das mol�culas e testassem o seu potencial terap�utico e toxicidade”, explica o pesquisador da Fiocruz.

Desse tipo de pesquisa v�o surgir, a partir dos anos 1920, milhares de f�rmulas, como da plasmoquina (1925), da atebrina (1930), da ressochina (1934) e da sontoquina (1939), que se tornaram efetivamente medicamentos comercializados.

De acordo com o f�sico Peter Schulz, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a busca pela quinina sint�tica foi uma aventura cient�fica com muitos passos e contribui��es de diversos cientistas ao longo de mais de um s�culo a partir do isolamento em laborat�rio.

“Primeiro foi descoberta a f�rmula qu�mica, depois a estrutura da mol�cula”, explica. “Com isso, foi poss�vel aos qu�micos alem�es Paul Rabe (1869-1952) e Karl Kindler (1891-1967) propor, em 1918, sua s�ntese por meio de um processo de 17 etapas.”

Pa�ses europeus correram para garantir a produ��o de quinina

Getty ImagesMesmo com a s�ntese da quinina em 1918, continuou sendo mais barato e eficiente extra�-las das �rvores. Em 1934, tudo mudou, no entanto. Foi quando o pesquisador alem�o Hans Andersag, a servi�o da Bayer, desenvolveu a resochina. “Dela, ele sintetizou um derivado com toxicidade ainda menor e a��o terap�utica igualmente eficaz, a sontoquina”, conta Silva.

“No contexto da Segunda Guerra Mundial, a sontoquina chegou �s m�os dos norte-americanos, em um momento que a mal�ria comprometia o movimento das tropas aliadas em diversas �reas de combate. Os japoneses haviam ocupado as zonas do sudeste asi�tico que cultivavam a quina, impedindo o acesso ao quinino.”

Diante disso, os americanos fizeram alguns ajustes pontuais na sontoquina, comprovaram que ela era eficiente no tratamento da mal�ria humana e a rebatizaram de cloroquina.

“Uma ligeira modifica��o na cloroquina resultou na hidroxicloroquina, amplamente empregada contra a doen�a no p�s-Segunda Guerra”, explica o pesquisador da Fiocruz. “Mais tarde, apresentaram capacidade de tratamento de outros males, como artrite reumatoide e l�pus, por exemplo.”

Essa capacidade n�o foi comprovada, por sua vez, para a covid-19, como recomendou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Dias, da Unicamp, nem a cloroquina nem a hidroxicloroquina s�o usadas atualmente contra a mal�ria causada pelo parasita Plasmodium falciparum, que come�ou a desenvolver resist�ncia aos medicamentos.

Essa � a forma mais letal da doen�a, a que acomete principalmente popula��es de baixa renda em pa�ses africanos.

“A cloroquina s� � empregada hoje para tratar a mal�ria causada pelo Plasmodium vivax, menos letal e respons�vel por 92% dos casos da doen�a no Brasil”, conta Dias.

A planta existe no Brasil?

No Brasil, tamb�m chamamos algumas plantas de "quina", mas a farmac�utica Maria das Gra�as Lins Brand�o explica que elas n�o s�o a quina verdadeira, do do g�nero Cinchona.

As plantas brasileiras s�o consideradas suced�neas, “ou seja, usadas como se fosse a quina verdadeira, que n�o ocorre no Brasil”.

A pesquisadora diz que dados hist�ricos revelam que a coroa portuguesa chegou a oferecer, no s�culo 18, um pr�mio em dinheiro para quem encontrasse a quina verdadeira no Brasil.

“Foi da� que surgiu este monte de falsas quinas”, diz Brand�o, doutora em qu�mica de produtos naturais, professora aposentada de farmacognosia e fitoterapia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Encontrava-se uma �rvore semelhante, com cascas amargas, e nomeava-se como ‘quina’.” A farmac�utica � tamb�m fundadora do Instituto Cayapi� e do Dataplamt, uma base de dados bibliogr�fica sobre as plantas usadas pelos brasileiros.

“Quando se pesquisa nessa base por ‘quina’ se obt�m refer�ncias de 54 diferentes esp�cies de plantas brasileiras suced�neas, como se fosse a verdadeira”, diz.

De acordo com ela, as "falsas quinas" brasileiras n�o tiveram papel algum no desenvolvimento das mol�culas sint�ticas da cloroquina e da hidroxicloroquina.

“Somente as quinas verdadeiras (as cinchonas peruanas), que produzem o quinino”, explica. “As falsas quinas come�aram a ser usadas devido � intensa demanda que havia por essas cascas para tratar a mal�ria no Brasil nos s�culos 16 at� o 20, e o monop�lio comercial era da Espanha (a planta � nativa do Peru).”

/imgsapp.em.com.br/app/autor/2021/05/07/fotos/20210507125942860406i.jpg)

*Para comentar, fa�a seu login ou assine