Coincid�ncias existem? Fernando Sabino, um obcecado com o assunto, jurava que n�o. Quem conviveu com o escritor conta que o papo era recorrente nas suas conversas. Para Fernando, elas nunca existiram. Lembrei-me da obsess�o de Sabino quando reli a nova edi��o de “Em liberdade”, de Silviano Santiago. Lan�ado em 1981, quando o pa�s dava os primeiros passos para se livrar do pesadelo da ditadura civil militar, o livro est� de volta �s livrarias. E exatamente no ano em que elei��es presidenciais poder�o, ou n�o, nos libertar do mais recente pesadelo. � mesmo muita coincid�ncia.

Estamos em janeiro de 1937. Depois de preso de forma arbitr�ria, sem processo, em Alagoas, Graciliano � finalmente solto no Rio. Por iniciativa de amigos, e com a ajuda de Sobral Pinto, Gra�a deixa o c�rcere ap�s quase um ano.

O que passou pela cabe�a do autor de “Vidas secas” nos primeiros dias de liberdade? Silviano imagina um di�rio, escrito por Graciliano, a respeito do que viu e viveu nos primeiros tr�s meses fora do c�rcere. Para escrever o livro, ele estudou a vida do g�nio alagoano: pesquisou jornais, revistas e livros da �poca e consultou mapas da cidade do Rio de Janeiro de ent�o.

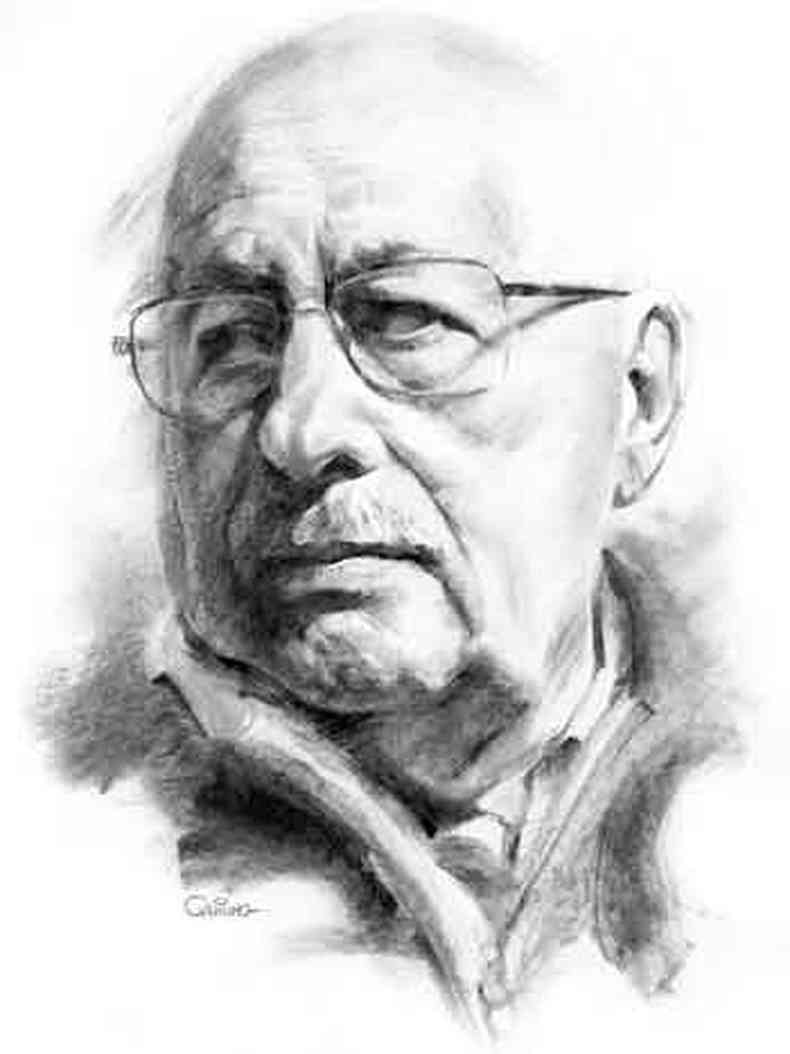

O Pensar conversou com Silviano Santiago sobre a nova edi��o do livro. Na entrevista com o escritor, nascido em Formiga, no ano de 1936, ele falou, entre outros assuntos, do livro, sobre literatura brasileira, de sua entrada para a Academia Mineira de Letras e de nossa antiga tradi��o autorit�ria.

“Em liberdade” transita pelo ensaio, fic��o e (auto)biografia. Quando lan�ou o livro, em 1981, voc� o definiu como prosa-limite. “� biografia e n�o o �; � cr�tica liter�ria e n�o o �; � fic��o e n�o o �.” Quarenta anos depois, como v� o livro?

O autor n�o tem o direito de enxergar o livro antigo com olhos novos. N�o em v�o, muita �gua passou por debaixo da ponte. Hoje, para mim, e espero que para o leitor, “Em liberdade” faz parte de uma trilogia de biografias de escritor. Ele deu o chute inicial e deixou a bola rolar. Em 1993, ele ganhar� a companhia do romance “Viagem ao M�xico”, protagonizado pelo franc�s Antonin Artaud. Em 2017, estar� ao lado do romance “Machado”, que narra os �ltimos anos da vida do mestre carioca.

Permita-me, pois, que, aos 85 anos, eu fixe os olhos no espelho retrovisor. Nele enxergo “Em liberdade” e mais duas ou tr�s obsess�es minhas. A primeira: as tr�s vidas de artistas sempre focam os tr�s corpos, suas presen�as f�sicas no processo da respectiva cria��o art�stica. A segunda: os tr�s romances focam tamb�m a for�a e a fraqueza do corpo humano em tr�s situa��es existenciais de risco. Liberto do c�rcere, o rosto irreconhec�vel no espelho de Graciliano. Em processo fracassado de desintoxica��o, o corpo em ex�lio de Artaud, consumido pelas drogas. Tomado pela epilepsia, o corpo j� alquebrado pela idade de Machado de Assis. Com esses elementos bem significativos, por tr�s vezes reagi �s leituras de obras liter�rias que n�o levam em considera��o a vida do autor.

E eis a quarta e final obsess�o, reagia tamb�m � tradi��o imposta pelo g�nero biografia, que remonta aos tempos greco-latinos e se acelera, sob a forma de verbete, nos tempos da enciclop�dia francesa. A biografia tradicional n�o se vale de algo que tenho em mat�ria de conhecimento do ser humano. Minha forma��o acad�mica em literatura. Por que a arte do romance n�o teria o direito de invadir o terreno circunscrito pela biografia? Por que n�o trabalhar de maneira imaginativa e anal�tica o corpo f�sico do artista, sua fisiologia, o papel dela na composi��o dos romances e, de modo geral, da arte? Por que n�o compreender o risco de escrever obras-primas com o perigo de viver? Qual a rela��o do corpo de Graciliano com a literatura que escreve e com o poder nacional? Qual a do corpo de Artaud com o teatro que faz e com as leis universais, repressoras do comportamento humano? Qual a rela��o do corpo de Machado com sua literatura e com os limites da doen�a e da dor?

Por um aforismo de Artaud, respondo �s tr�s perguntas sobre o que representa o ato de viver para os tr�s artistas. Ao se bater contra a lei francesa de 1916 que proibia o uso de subst�ncias, Artaud escreve: “Se pelo excesso de dor perco a minha lucidez, a medicina s� tem uma tarefa: fornecer-me as subst�ncias que me permitam recobrar o uso dessa lucidez”. Regresso a “Em liberdade”. Graciliano nos legou uma obra-prima, as “Mem�rias do c�rcere”. Mas n�o nos deixou um di�rio de seus primeiros dias em liberdade. Numa cidade estranha, sem a fam�lia, sem emprego e sem dinheiro. Tocou-me compor o di�rio que ele teria escrito ao sair do c�rcere pol�tico em 1937. Narrar os dois meses e poucos dias em que vive de favor em casa de Lins do Rego ou numa pens�o vagabunda no Catete.

N�o era suficiente a narrativa dos fatos, banais na apar�ncia. Tinha de conhecer bem todos os personagens que o rodearam. Cada uma e cada um tinha de ter vida pr�pria. Entreguei-me � pesquisa em documentos e jornais. Reli a obra dos romancistas nordestinos. Anotei detalhes.

Foram quatro anos de muita pesquisa...

Exato. Este formiguense, nascido em 1936, precisava conhecer bem a capital federal, no ano de 1937. Dois meses e meio era tempo suficiente para fazer um perfil. Um perfil de ativista pol�tico que ganha novo colorido e outro ide�rio pela experi�ncia de vida que o corpo ferido ganhou na cadeia e continuar� a ganhar, � sua sa�da, pela fatalidade do Estado Novo. O di�rio anuncia o pr�ximo livro, “Vidas secas”. E aborda outras sombras terr�veis da hist�ria pol�tica brasileira. No passado, o “suic�dio” de Cl�udio Manoel da Costa na Casa dos Contos, em Ouro Preto. No futuro, o “suic�dio” de Vladimir Herzog nos por�es do DOI-Codi paulista. Competia-me escrever o di�rio de Graciliano no pr�prio estilo dele. Um pastiche respeitoso, � maneira do jovem Marcel Proust. O narrador nasce no estilo �nico do personagem.

Na nova edi��o, voc� acrescentou “Todas as coisas � sua vez”, que se encontra na colet�nea “Hist�rias mal contadas”. Voc� j� disse que esse conto “tenta mostrar como se d� o processo de heroifica��o do sujeito Graciliano pelo pr�prio Graciliano �s v�speras da morte”. Poderia explicar melhor? O porqu� do acr�scimo.

Ao continuar a viver, a ler e a escrever, voc� aprende mais sobre arte que a reler o livro que escreveu e j� publicou. � uma li��o que aprendi com Graciliano e Machado de Assis. Eles n�o se repetem. Na obra completa do alagoano, tudo indica que o livro seguinte n�o ser� o produto de um saber que ele j� divulgou. O conto “Todas as coisas � sua vez”, acrescido ao romance, n�o � um repeteco dele. Tem sua novidade. Visa dar voz ao corpo f�sico de Graciliano nos meses finais de vida. Tem a ver com “A morte de Ivan Ilyich”, de T�lstoi. Em Graciliano, a dor imposta pela repress�o reaparece, ent�o sob a forma da imin�ncia da morte. H� experimento no romance e no conto.

N�o precisa ser romancista de vanguarda para escrever fic��o experimental. A produ��o art�stica � um “ensaio”, para retomar um conceito em que o experimento se associa ao caminho em dire��o � possibilidade ou de �xito ou de fracasso. Nesse sentido, fazer literatura � sempre atividade experimental. Apesar de m�nimo, o conto n�o � apenas uma aproxima��o descritiva dos dias finais de Graciliano. � tamb�m a aproxima��o de um corpo estoico que sempre buscou nos “excitantes” (a palavra � dele e se refere � rotina do cafezinho, associada ao cigarro e � cacha�a) a paz interior que a�ula a escrita art�stica. E � correspons�vel pela obra de arte. Tudo indica que, para os tr�s biografados, a dor f�sica tem de se pacificar, ainda que de maneira artificial, para que a arte se libere em plenitude.

Acredito que o conto traduza o desejo de mostrar como chega um momento na vida de qualquer humano em que a dor n�o se pacifica. O corpo se abre, ent�o, a “todas as coisas � sua vez”. Inventei uma palavra para traduzir isso: o corpo vira “seringaita” (acoplo seringa a sirigaita). Fala e imagina a torto e a direito. Graciliano tinha regressado de Buenos Aires, aonde fora para uma cirurgia delicada, que ainda n�o se fazia no Brasil. A cirurgia n�o surtiu efeito. Isso no plano individual. No plano aleg�rico, o conto explora o niilismo (a n�o ser confundido com pessimismo) do ativista pol�tico � beira da morte. Na sala de visitas do apartamento, destaco o corpo vestido com robe de chambre vermelho. Fotos s�o conhecidas. O robe � semelhante ao capote de Marx. O autor de “O capital” penhora o capote de inverno porque precisa de dinheiro para comprar o papel, ou por que se obriga a ficar em casa para escrever?

Nos �ltimos dias, Graciliano termina dois livros. Tanto Machado quanto Graciliano, niilistas de carteirinha, p�em f� na vaidade, como leitores do “Eclesiastes”. N�o h� epifania em texto de Graciliano. Ele coloca a esperan�a no plano das ideias que, sabe, n�o se concretizar�o plenamente no mundo em que vivemos. Em Graciliano, esse mix est� no uso do verbo no tempo condicional (hoje, futuro do pret�rito). Exemplifico com as �ltimas linhas de “Vidas secas”: “Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sert�o continuaria a mandar gente para l�. O sert�o mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinha Vit�ria e os dois meninos”. Destaco: “ficariam presos” na terra desconhecida. Que �xodo � esse? Um eterno retorno ao mesmo. N�o s�o, ainda e sempre, os “paus de arara” e os “cabe�as chatas” que perturbam a mente do nosso governante?

“Em liberdade” � tamb�m uma esp�cie de painel da maneira como o Brasil sempre tratou seus intelectuais: com desconfian�a e desprezo. Est�o no romance: a barb�rie do golpe militar de 1964 (est� l�, meio escondido, o epis�dio Vladimir Herzog e o discurso de Dom Evaristo Arns), o Estado Novo getulista (a pris�o de Graciliano) e a Inconfid�ncia Mineira (o “suic�dio” de Cl�udio Manoel da Costa). Nos �ltimos anos, vivemos uma radicaliza��o pol�tica, com a extrema-direita tentando destruir as institui��es brasileiras. Como um dos grandes int�rpretes do Brasil, que imagem tem hoje do pa�s?

� triste, mas h� que repetir o que acabo de constatar. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Uma das boas qualidades da contribui��o da arte do romance � biografia tradicional est� no fato de o romancista ter o direito de pintar, a partir de uma vida em particular e escrupulosamente, um painel amplo que recobre quase tr�s s�culos do processo de autonomia da na��o colonial. O romancista pode ser criticado, mas tem o direito de trabalhar com o tempo hist�rico e o biogr�fico com certa liberdade respons�vel, ou melhor, com a liberdade que Stendhal exigiu para transformar Napole�o em “personagem”, ou o nosso Lima Barreto, o presidente Floriano Peixoto em di�logo com Policarpo Quaresma.

Volto ao cerne de sua pergunta. O chamado regime de exce��o � variado, mas na verdade � usan�a brasileira. Ele tarda, mas chega de um golpe s�. O enigma consiste em convencer uma na��o que se quer constitucional de que esse di�logo sem media��o entre o presidente e o “povo brasileiro”, semelhante ao assumido por De Gaulle na Fran�a, ao final da Grande Guerra e frente � descoloniza��o, � fajuto e � populismo que manca da perna direita. N�o por acaso, o “cercadinho”, apenso ao Pal�cio da Alvorada, se quer met�fora. Coloca seus frequentadores acima de tudo na na��o e, principalmente, acima do combate � pandemia. “Eu, institu�do pelas mais diversas divindades supremas do universo e da na��o, converso diretamente com o povo, que me sa�da e me admira e agradece.”

A nega��o da cidadania brasileira � estar acima dos demais e, no entanto, sozinho e acess�vel a todos os semelhantes (evidentemente, o cercadinho tem de ser, por natureza, masculino e branco). Equivale e o manejo do gatilho nas redes sociais hoje se presta a esse desservi�o ao voto de cabresto da Rep�blica Velha. Nada mais espont�neo que ser contra as elei��es. Elas ser�o sempre fraudulentas porque a urna eleitoral se confunde com o corpo do monarca, que tem voz e reina no cercadinho. Os votos ali depositados, de admira��o, � que t�m valor. A fala do opositor pol�tico � sempre a raz�o para a fraude. Poderia ir por a�, mas estaria escapando do romance “Em Liberdade” e entrando no campo dos cientistas pol�ticos.

Voc� certa vez afirmou que “Graciliano �, de todos os autores modernistas, o �nico que n�o esteve comprometido com o projeto de moderniza��o brasileiro. Era c�tico com a ordem e progresso da sociedade brasileira”. Pode explicar isso um pouco melhor? Qual a import�ncia da obra de Graciliano Ramos para a cultura brasileira atual?

Acredito que Graciliano tenha um tra�o na personalidade, j� assinalado, que � intoler�vel ao cidad�o comum brasileiro. Talvez a culpa seja de Stefan Zweig, que apelidou o Brasil de “o pa�s do futuro”. Minha gera��o, formada pelo Estado Novo, foi ensinada a ser cr�dula. E permanecemos cr�dulos. N�o � o caso de Graciliano, acredito. O tra�o intoler�vel, a que me refiro, n�o � o pessimismo, mas o niilismo. A diferen�a entre os dois pode ser percebida no uso constante da palavra “esperan�a” por Graciliano. O uso n�o o faz otimista, pois ele est� sempre a controlar o substantivo por outros voc�bulos no entorno. Certos adjetivos de esperan�a, “indecisa e hip�crita”, por exemplo, s�o de uso dentro do c�rcere e se referem � poss�vel liberdade que acontece afinal. A sua pergunta � sobre a import�ncia desse voc�bulo para a atividade cultural e pol�tica.

Por isso, prefiro salientar o significado do voc�bulo quando ele escreve sobre sua pr�pria escrita, sobre sua escrita liter�ria transformada em algo de concreto. Um romance. Ele recebe alguns exemplares de “Ang�stia” na cadeia. Distribui os livros entre as companheiras e companheiros. As rea��es s�o deliciosas. A dele, autor, � melhor ainda, em especial numa alus�o a Machado de Assis e � teoria das edi��es da vida, conhecida como “errata pensante”. Transcrevo-a: “A leitura (de “Ang�stia”) me revelou coisas medonhas: pontua��o errada, lacunas, trocas horr�veis de palavras. A datil�grafa, o linotipista e o revisor tinham feito no livro s�rios estragos. Onde eu escrevera opini�o p�blica havia pol�cia; remorsos em vez de rumores. Um desastre. E nem me restava a esperan�a de corrigir a mis�ria noutra edi��o, pois aquilo n�o se reeditaria”. Gosto dessa cita��o porque ele n�o se refere � situa��o passageira da cadeia, embora tr�gica, mas a algo de concreto. N�o lhe restava a esperan�a de corrigir a mis�ria. O livro (ou a realidade) est�, e sempre estar�, a trair o autor. Somos, quando humanos, seres semelhantes � datil�grafa, ao linotipista e ao revisor.

Esse contraste � tamb�m encontrado noutro niilista puxado � esperan�a (� espera) que � Samuel Beckett. Admiro certa par�bola narrada por personagem de Beckett. Um senhor encomenda um par de cal�as a um alfaiate. A entrega da encomenda est� sendo sempre adiada pelo alfaiate. Reclama o fregu�s: “Deus fez o mundo em seis dias, e o senhor n�o conseguiu me costurar essa merda de cal�as em seis meses”. Reage o alfaiate, orgulhoso da obra-prima que est� e estar� a costurar at� a perfei��o: “Mas, meu senhor, olhe o mundo, e olhe suas cal�as”. Se houver perfei��o no mundo, ela ter� de ser produto paciente e exaustivo do trabalho humano. Se a divindade n�o fez milagre em seis dias, muito menos far� o ser humano durante sua curta estada na Terra. A utopia se deixa escrever, n�o h� d�vida, mas sempre cair� em m�os outras.

O que significou para voc� a elei��o para a Academia Mineira de Letras?

Os escritores mineiros que foram um pouco al�m do certificado de validade de uma vida sabem que Minas Gerais � uma fatalidade. � evidente que Carlos Drummond, a partir dos 66 anos, quando publica “Boitempo”, est� a denunciar o poema “Inf�ncia”, que saiu em “Alguma poesia”, seu primeiro livro de poemas. A fatalidade obriga o escritor mineiro a trabalhar primeiro a casa por dentro e depois os andaimes que ficavam do lado de fora da constru��o, aparentemente in�teis depois de a casa pronta e habit�vel. A fatalidade � o interesse tardio pelos andaimes. Cataguazes que o diga.

Nada em literatura mineira � s� constru�do pelo lado de dentro. Costumo dizer que somos anf�bios. O escritor mineiro – perdoe a generaliza��o – n�o acredita em arte pela arte. Muitas vezes ele troca as bolas. Confunde inicialmente o andaime com a obra de arte e s� vem a descobrir na idade madura que o andaime tem de ser botado fora. S�o raros esses escritores. E �s vezes se estrepam. Ficam conhecidos, como Cyro dos Anjos, pelo primeiro livro excepcional.

Acho que sigo a generaliza��o que fiz. Chego a Minas Gerais pelo retorno. No meu caso, pela fatalidade da volta simb�lica. Uma cadeira, onde tomo assento, na Academia Mineira de Letras. Duvido que tenha for�as para ir al�m do simb�lico. Tentar eu tentei, com o livro “Menino sem passado”. Mas a pandemia...

Voc� poderia falar sobre o problema que o livro causou com a fam�lia do Graciliano na �poca?

Se o produto liter�rio se faz num tubo de ensaio, h� que se esperar surpresas quando o resultado da experi�ncia ganha a livraria e qualquer leitor. Passa ao dom�nio p�blico. No momento da experi�ncia, n�o h� por que imaginar qual ser� a rea��o da leitora ou do leitor. Um dos princ�pios de minha est�tica da fic��o � que cada romance faz seu leitor. Se n�o o fizer � porque o romancista fracassou em sua arte. Quem conhece o leitor de antem�o e escreve para ele � o autor de best-seller.

Mencionei o autoritarismo e o c�rculo vicioso do cercadinho. O autor de best-seller escreve tamb�m para seu “cercadinho” de leitores. Interessa-me mais o que, num experimento art�stico, pode se passar mais fora que dentro de meu cercadinho. Entreguei o manuscrito a colegas meus de universidade. Leram e me disseram que eu estava maluco beleza. Outro me disse que deveria guardar apenas a segunda parte e rasgar a primeira. Jacques do Prado Brand�o foi o �nico que leu e me encorajou. Foi breve no coment�rio que n�o teria sido diferente se Gustave Flaubert fosse meu leitor. Disse-me: veja l�, ser� que naquela �poca tinha palmeira no areal (ainda n�o era o bairro) de Ipanema?

O recado era perfeito: cuidado � sempre pouco com os detalhes da descri��o da �poca. Est�o corretos? Algu�m que viveu aquele momento os reconheceria? Nunca na minha vida tinha lido com tanto cuidado um guia da cidade (conhecia o percurso de �nibus e bondes) e revistas e mais revistas de 1937, tipo Manchete e Caras (nenhum detalhe da paisagem carioca me escapava). N�o por outra raz�o lhe pedi para escrever a “orelha” da primeira edi��o. Sua aprova��o era capital. Outros mais optaram pelo sil�ncio. Aguardava a rea��o dos familiares. N�o procurei nenhum para uma conversa ao p� do ouvido. Trabalho com documentos variad�ssimos. Perceberiam meus cuidados e escr�pulos. Muito do que l� est� escrito vinha de leituras de livros, jornais e revistas e de outros documentos de �poca. As cartas trocadas entre o mestre e sua esposa Helo�sa, ent�o in�ditas em livro, eu as tinha consultado e foram substantivas na cria��o do di�logo do casal. Dona Helo�sa, para meu espanto, foi ao lan�amento do livro em S�o Paulo e ofereceu um buqu� de rosas ao autor. Outros familiares se refugiaram no sil�ncio. Um de seus filhos n�o gostou do livro. Era seu direito. Fechou a cara por alguns anos, mas a abriu antes de falecer. Reconhecia o valor do livro.

Se transfiro essa experi�ncia para o romance “Machado”, tenho antes de substituir a express�o “familiares de” por “donos de”. Confesso-lhe que foram os donos de Machado de Assis que me deram as maiores dores de cabe�a. Nunca senti, continuo a confiss�o, que os familiares se portavam como donos de. Respeitavam o romancista, assim tamb�m a filha de Jos� Lins do Rego. N�o me sinto diferente de outros escritores modernos e menos ainda do malfadado Pedro Nava.

A hist�ria de um dos seus irm�os aparece meio “escondida” no livro. Poderia contar um pouco da hist�ria dele?

Acredito piamente que n�o existe fic��o que n�o seja escorada pela vida afetiva e sentimental do romancista. Permita-me uma longa compara��o. Para construir uma casa, voc� precisa trabalhar do lado de fora dela, em andaimes. Por horas a fio e meses, o pedreiro fica ali, de p� em plataformas m�veis. Plataformas sustentadas por uma arma��o de madeira e de ferro pr�xima da constru��o. S� depois de constru�da a casa � que a trabalha pelo lado de dentro. Ali�s, seu estilo pessoal se evidencia e se torna mais vis�vel no trabalho do lado de dentro que do lado de fora. Seu estilo, sua estiliza��o se agiganta depois que abandona os andaimes. N�o s� os abandona, como os julga in�teis. Eles acabam enfeiando a casa. Por isso, ele os bota abaixo. Desaparecem da vista dos futuros moradores, mas continuam a existir, s� para o pedreiro ou algum passante indiscreto que tenha guardado fotos da �poca da constru��o.

Desfa�o a compara��o. Os moradores da casa – os leitores do livro – se beneficiam de uma arte que s� o pedreiro – o romancista – conhece de cor e salteado. A cita��o que faz de mim � correta. Mas o leitor pode ler o romance sem estar a par dela. Ser� que deveria estar? Pode desconfiar, e � at� bom que desconfie. � bom leitor e sabe que no fundo n�o existe fic��o que n�o tenha sido escorada pela vida afetiva e sentimental do romancista.

A vida afetiva e sentimental da fam�lia de Graciliano Ramos est� evidentemente escorada pela minha vida afetiva e sentimental no plano familiar. H� di�logos meus com meu pai e com dois irm�os meus, mais novos, o Haroldo e o Rodrigo, que foram ativistas pol�ticos durante a ditadura de 1964. Esses di�logos talvez n�o tenham existido sob a forma de palavra, mas s�o eles que est�o transpostos no trabalho que executo, de p�, nas plataformas dos andaimes do romance “Em liberdade”. � delas, do lado de fora da obra, que enxergo os personagens, no lado de dentro do romance, e os caracterizo com maior precis�o, rigor e verossimilhan�a. Costumo usar outra compara��o para explicar o processo de caracteriza��o de personagem. Entra sempre o estilo e tamb�m a estiliza��o da realidade. O bom estofador � o oper�rio que transforma um m�vel que � normalmente idealizado para o conforto do usu�rio em algo de necess�rio, �til e belo. N�o h� diferen�a entre estofar bem uma poltrona e armar com cuidado e carinho a personalidade de personagens numa trama romanesca.

Trecho

“Possu�mos, segundo os entendidos, tr�s poderes — o executivo, que � o dono da casa, o legislativo e o judici�rio, dom�sticos, mo�os de recados, gente assalariada para o patr�o poder figurar e deitar emp�fia diante das visitas. Os tr�s poderes s�o um. A unidade na pluralidade. E a oposi��o n�o � recebida como visita no pal�cio, mas a tiros.

A oposi��o � tida como um “ladr�o” que quer roubar o lugar do dono da casa, atrav�s de uma nova defini��o de governo. Deve ser esse g�nero de racionaliza��o que deixa dormir em paz homens vingativos, violentos, e muitas vezes com m�os sujas de sangue. Dizem:

“Estamos inocentes porque apenas perseguimos um ladr�o.”

“Durmo o sono de justo porque apenas torturei um vagabundo.”

“Matei um ladr�o que pulava o muro.”

“Atirei para poder defender a mim, a minha fam�lia e a minha propriedade.”

(Trecho de “Em liberdade”,

de Silviano Santiago)