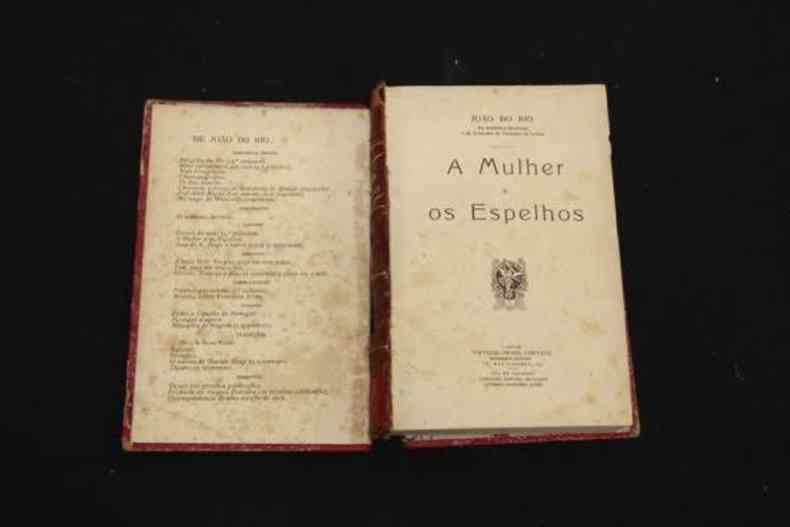

No lend�rio Pa�s do Sol, como � chamado (apesar de �s vezes chover semanas inteiras), eu presenciava um discurso sobre Jo�o do Rio, pseud�nimo do jornalista e escritor Jo�o Paulo Alberto Coelho Barreto (1881-1921). O tema principal era A mulher e os espelhos, livro lan�ado em 1919. Encarregado de resenhar essa obra, eu esperava me inspirar em ideias alheias ou copi�-las deslavadamente caso nenhuma brotasse em minha cabe�a – perdoem a franqueza.

A pessoa que discursava – a miopia me impedia distinguir seus tra�os – confirmava o modo como os escritos de Jo�o do Rio s�o apreciados por Antonio Candido (1918-2017) no ensaio Radicais de ocasi�o, publicado em 1978. Candido afirma que Jo�o do Rio, ainda que fosse um d�ndi “procurando usar a literatura para ter prest�gio junto �s camadas dominantes” nas primeiras d�cadas do s�culo 20, revelou-se, ocasionalmente, “um inesperado observador da mis�ria, podendo, a seus momentos, denunciar a sociedade” com “senso de justi�a” e “coragem l�cida”.

Essa opini�o foi lida naquele discurso que eu ouvia. Ap�s a cita��o, enxerguei o pr�prio Candido sentado a poucas cadeiras de dist�ncia. Tive um susto, mas me lembrei de estarmos num pa�s imagin�rio. O semblante do cr�tico expunha – essa foi minha impress�o – um t�dio discreto e bondoso.

Antes de a confer�ncia terminar, Candido dirigiu-se � porta de sa�da. Levantei-me, fui atr�s. Chovia naquela tarde, os grossos cord�es d’�gua davam � rua um aspecto de rio agitado. Candido correu at� uma fila de t�xis estacionados. “Professor! Professor!”, gritei, mas ele se ia num dos carros.

Moral e instinto

A chuva diminuiu. Sa� a andar, alheado, melanc�lico. Um festival de besteiras assola o pa�s, mas o que me pesava era n�o conseguir resumir A mulher e os espelhos de acordo com o esquema de Candido. A colet�nea � composta de textos que a cr�tica costuma classificar como contos. Aqui os chamemos de cr�nicas, j� que cont�m elementos importantes da tradi��o cron�stica brasileira: por exemplo, o registro do circunstancial, do cotidiano, e o interesse pela constru��o oral-dial�gica. Pode ser que os textos tendam ora para um g�nero, ora para o outro...

Funcionando como pref�cio, o primeiro texto, Carta-oferta, constata que tomamos o homem como modelo da humanidade e a mulher como a exce��o, o inapreens�vel. Exp�e-se, aparentemente, uma acelerada s�ntese de como os dois sexos seriam definidos na, digamos, “cultura ocidental”. Segundo a Carta-oferta, a polariza��o � reproduzida pela pr�pria mulher: esta se julga uma obscuridade e busca o homem que a revele. Por sua vez, o homem encarnaria um espelho ego�sta, vendo-refletindo s� o que deseja.

"O melhor seria que a mulher n�o confiasse em espelho algum, pois 'distantes estamos da realidade entregando a nossa alma aos reflexos com a ilus�o de que eles nos compreendem'. O livro recomenda, assim, uma emancipa��o que soa vaga e t�mida, diante da extens�o assumida nos �ltimos cem anos pela luta em prol dos direitos das mulheres"

O melhor seria que a mulher n�o confiasse em espelho algum, pois “distantes estamos da realidade entregando a nossa alma aos reflexos com a ilus�o de que eles nos compreendem” (essa e as demais cita��es foram extra�das da primeira edi��o, acessada no site da Biblioteca Brasiliana Guita e Jos� Mindlin, da USP). O livro recomenda, assim, uma emancipa��o que soa vaga e t�mida, especialmente diante da extens�o assumida nos �ltimos 100 anos pela luta em prol dos direitos das mulheres.

O pref�cio informa, por fim, que as 18 narrativas seguintes “contam o eterno drama da Mulher diante dos espelhos”. Viremos as p�ginas e notemos o que cr�ticos apontam no autor desde seu primeiro livro (As religi�es do Rio, de 1904): uma atra��o pelo estranho, raro, aberrante, imprevisto. Em A menina amarela, por exemplo, o personagem Pedro anseia pelo “lugubremente horr�vel que h� sempre a pairar nos transbordamentos banais da lux�ria”.

Na avidez de Pedro, o horr�vel e o banal se associam. Alguns elementos em A mulher e os espelhos sugerem que algo aparentemente extraordin�rio, ao ser examinado em suas conex�es �tico-pol�ticas, pode manifestar a uniformidade. Tamb�m � certo que, entre o banal e o singular, definidos sempre em rela��o a um contexto, pode haver passagens, misturas, confus�es. A produ��o cron�stica, inclusive a de Jo�o do Rio, habituou-se a suspeitar dessas pr�vias categoriza��es.

N�o fosse a chuva, nossa caminhada desaceleraria para matizar os desencontros expostos na antologia. Um quadro qui�� auspicioso surge na cr�nica derradeira, Pen�lope. Um dia, Alda, rec�m-vi�va, abastada, apaixona-se por um vendedor pobre. Eis o dilema: como ela poderia unir-se a algu�m “que n�o existia socialmente, n�o tinha um nome, um t�tulo”?.

Em meio a essas banalidades, insinua-se uma exce��o ao malogro usual. Alda sente o desejo irromper, impoluto, de uma nascente virgem. A �gua vai sulcando e salientando a intimidade da vi�va. Manuel, 18 anos, tamb�m exibe virgindade, ao menos ao ser percebido por Alda, cujo pensamento � “traduzido” em discurso indireto livre.

O caixeiro e a vi�va combinam uma sensualidade ing�nua, “instintiva”, e tra�os de uma moral conservadora. A fus�o entre “cultura” e “natureza” evitaria tanto um moralismo fingido, reinante na elite carioca, quanto uma amoralidade “selvagem”, o despudor dos antros de “m� vida”. Talvez esteja nesse suposto equil�brio uma utopia de Jo�o do Rio para a civiliza��o brasileira.

Ap�s hesitar, Manuel come do fruto oferecido pela mulher, Pen�lope fiel por antecipa��o e condutora de um retorno ao afeto “primitivo”. Afinal, o casal vai embora do Brasil. Poss�vel ironia: a dupla leva uma criada de Alda chamada Le�nia, mesmo nome assumido, no texto “O veneno da literatura”, pela autora de cartas apaixonadamente fantasiosas.

Cr�tica de costumes

A chuva parou. O crep�sculo prenunciava uma noite clara, onde as estrelas teriam palpita��es de amor. Por�m, no momento indeciso em que a luz fugia do c�u, parecia que tudo se envolvia de imponder�vel tristeza... “Como tudo isso � banal, romanesco e triste!” Voltei o rosto, vi que caminhava a meu lado o elegante bar�o Andr� de Belfort, o mesm�ssimo que aparece em A mulher e os espelhos e em outros livros de Jo�o do Rio. (Talvez n�o o mesmo, depois de s�culo t�o atribulado.) Contei logo ao bar�o meu inc�modo com o esquema proposto por Antonio Candido.

Candido avalia, como dissemos, que Jo�o do Rio usa a literatura “para ter prest�gio junto �s camadas dominantes”. Essas, por�m, com seus modelos e hipocrisias, s�o repetidamente criticadas em A mulher e os espelhos. Seja como for, a antologia n�o se encaixa em nenhuma das fases nas quais o ensaio Radicais de ocasi�o divide os livros de Jo�o do Rio. Aspectos atribu�dos � segunda fase, o “esnobismo decadente” e o “franco cinismo” s�o atitudes de narradores e personagens da colet�nea, mas esta as observa com alguma dist�ncia, �s vezes ir�nica.

Em A mulher e os espelhos imprimem-se opini�es inaceitavelmente imbecis. Por exemplo, um personagem, ap�s narrar uma tentativa de feminic�dio, vitimiza o agressor: a mulher atacada “n�o o deixar� enquanto for poss�vel fazer-lhe mal”. Intoler�vel e, lamentavelmente, banal, como alertou a Carta-oferta.

Acreditas tu, bar�o Belfort, que Antonio Candido antecipa o Ju�zo Final? Os momentos em que teu criador exp�e, revoltado, a explora��o capitalista “haver�o de ser computados como a sua hora e vez”, diz o ensa�sta. No c�none da cr�nica, � comum que se declare um prop�sito documental e at� de den�ncia. Por�m, os escritos tamb�m imaginam o mundo, o que este � e poderia ser, sem apenas captar algo pr�vio.

O bar�o, um sorriso inexprim�vel, qui�� fatigado da minha tagarelice, ressaltou que A mulher e os espelhos cont�m passagens que riem e se aborrecem ao mesmo tempo. Depois, apontou em oito textos uma mesma composi��o, existente em outros livros de Jo�o do Rio. Pessoas conversam; a introdu��o estabelece os interlocutores e circunst�ncias; um participante trama uma retrospec��o, narra��o menor que recorda um “caso” entre um homem e uma mulher; a conclus�o retorna ao tempo presente.

“Apenas em Uma criatura, a quem nunca faltou nada a narra��o menor tem tr�s protagonistas”, emendou Belfort, que acrescentou outra exce��o: em Exalta��o, a conversa principal inclui uma mulher, “autora” da retrospec��o. De qualquer modo, a triparti��o sugere um mundo que gira em torno desses “dramas” e os acolhe, em gozo agoniado.

O bar�o silenciou, mirou as unhas brunidas, mirou a gravata. Prosseguiu dizendo que o esquema descrito acima n�o est� longe do que se encena em outro texto, Puro amor: um di�logo de circunst�ncias misteriosas, convertido no mon�logo de um autoidentificado “simples caixeiro”, que imerge na retrospec��o de um “flerte” com uma mulher e regressa ao presente.

Belfort acendeu uma cigarrilha com o seu monograma em ouro. E os nove textos restantes? Esses – respondeu, lac�nico – apresentam diferen�as que n�o cabem naquela triparti��o. Soprou a fuma�a da cigarrilha e um trecho da colet�nea: “A literatura depois de Homero, �squilo e Arist�fanes n�o passa de uma grande pelintrice. Tudo c�pias, tudo decalques”. Despediu-se e, suponho, foi jantar tranquilamente na sua mesa, n�o sei se florida como outrora.

* Tiago de Holanda � doutorando do Programa de P�s-gradua��o em Letras: Estudos liter�rios, da Universidade Federal de Minas Gerais