Com sistema de sa�de incapaz de atender a todos de maneira equ�nime, a solidariedade entre as pessoas foi determinante na supera��o da crise. Em nega��o � tend�ncia internacional, houve os que propunham furar o isolamento. E houve, claro, rea��o dos outros, chamando aqueles de irrespons�veis. Passado ou presente?

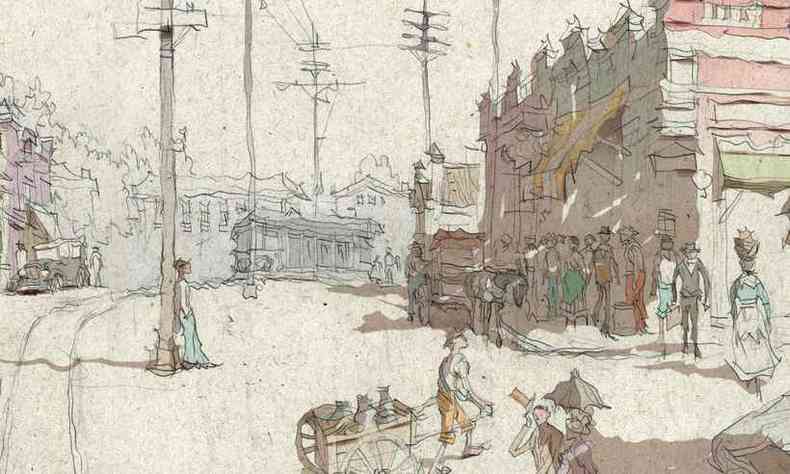

Nesta entrevista, a historiadora Anny Jackeline Torres Silveira, autora do livro A influenza espanhola e a cidade planejada - Belo Horizonte, 1918, conta como a jovem capital enfrentou o problema, entre outubro e dezembro de 1918, quando 2 mil pessoas foram infectadas, entre os 50 mil que aqui moravam. Em todo o mundo, a gripe espanhola matou em quatro meses, mais que a I Guerra Mundial em quatro anos. O trem noturno que ligava BH � capital Rio de Janeiro trouxe a doen�a. Os moradores primeiro negaram, depois procuraram culpados e por fim atravessaram aquela pandemia por meio de uma rede de ajuda criada pela sociedade civil.

"� a chamada 'dramaturgia das epidemias', em que percebemos repeti��o desses atos, de maneira comum em rea��es observadas em diferentes lugares do mundo, e diversos per�odos da hist�ria", explica a professora de Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), em conversa por Skype.

Filha de casal de trabalhadores da sa�de, Anny se interessou pelo assunto quando trabalhou na estrutura��o do Centro de Mem�ria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A tese de doutorado foi publicada em 2004, o livro em 2007 e deve retornar agora como e-book.

Confira a �ntegra da entrevista

Como Belo Horizonte recebeu a gripe espanhola em 1918?

Foi pelo jornal. Inicialmente t�nhamos as not�cias que vinham do cen�rio da I Guerra Mundial, daquela gripe, aquela doen�a que come�ava a atingir as pessoas na Europa. A primeira not�cia de impacto na sociedade de Minas foi o fato de uma miss�o m�dica brasileira enviada para a Europa, para ajudar nos esfor�os de guerra, ter sido contaminada em uma parada num porto de Dakar. Estes foram os primeiros brasileiros contaminados pela doen�a, alguns morreram e as not�cias chegaram por meio dos jornais.

Havia a impress�o de que essa doen�a n�o chegaria nesta cidade planejada?

Pois �, a cidade foi constru�da no final do s�culo 19, obedecendo todo um discurso em torno da higiene dos espa�os, da organiza��o das coisas, da circula��o do ar, da insola��o - n�o necessariamente isso era o que efetivamente se encontrava na cidade. Mas este imagin�rio tecido desde a cria��o de Belo Horizonte estava a�. Ent�o para uma boa parte da popula��o, estar em uma cidade constru�da conforme esses modelos do higienismo e do urbanismo, poderia significar que Belo Horizonte sofreria menos. E isso n�o aconteceu.

De que maneira os governantes reagiram?

De uma forma que identificamos em outros locais e outros momentos, quando falamos de doen�as epid�micas. Reconhecer a presen�a de uma epidemia dentro de uma sociedade � algo muito complexo, estamos vendo hoje qu�o complexo isso �. Nos estudos relacionados a essas epidemias, a gente percebe que no primeiro momento h� uma tentativa de negar o problema. Porque reconhec�-lo for�a a empreender recursos e tomar medidas que muitas vezes n�o ser�o populares, medidas duras. No caso de Minas, as autoridades acompanhavam a doen�a na Europa, chegou ao pa�s em navio no porto do Rio de Janeiro. As autoridades m�dicas, que lidavam com o servi�o de sa�de, tinham consci�ncia que seria imposs�vel barrar essa contamina��o.

E o que as autoridades fizeram?

N�o fizeram muita coisa n�o, a bem dizer nada. (risos) As medidas s� foram tomadas depois que a epidemia se instalou. Havia a expectativa de que fosse ocorrer por meio do trem noturno que ligava Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. A imprensa avisava: "Estamos em contato com a capital do pa�s cotidianamente pelo noturno, vai ser dif�cil a gripe n�o chegar. E assim foi. Depois da pandemia instalada, veio o servi�o de desinfec��o, tentativa de reunir autoridades para organizar a assist�ncia hospitalar. Em Belo Horizonte, o Hospital de Isolamento C�cero Ferreira funcionava na regi�o onde hoje fica o Bairro de Santa Tereza. Mas no caso da gripe espanhola, a estrutura n�o foi suficiente para atender a demanda da popula��o. Ent�o, o Hospital de Isolamento recebia doentes, a Faculdade de Medicina suspendeu as aulas, deixou de ser um espa�o de ensino, e abriu um hospital provis�rio. Tudo que havia de estrutura hospitalar na cidade foi revertido para atender a demanda.

Quais s�o os outros espa�os geogr�ficos da cidade que foram modificados, que tiveram a paisagem e o cotidiano impactados?

Toda a cidade teve o cotidiano alterado. Os espa�os hospitalares mantiveram essa assist�ncia, sobrecarregados com o volume de pacientes com casos mais graves. As cr�nicas falam das ruas sem pessoas, dos bares vazios, do bonde, transporte em que as pessoas tentavam se afastar umas das outras, do com�rcio que se fecha. O movimento p�blico foi perdendo esse tr�nsito. Um decreto suspendeu as aulas e o funcionamento das casas de divers�o. Houve at� o dono de um cinema que disse: como as pessoas estavam muito tristes por causa da pandemia, elas precisavam de divers�o e portanto, ele abriria o cinema dele. Sofreu v�rias cr�ticas e desistiu. Houve altera��es nos ritos f�nebres, a prefeitura proibiu o acompanhamento dos enterros no cemit�rio municipal e tamb�m as visitas no Dia de Finados, porque a epidemia avan�ou at� dezembro. Mas, em contrapartida, estavam mantidas as prociss�es em nome dos santos, especialmente S�o Benedito e S�o Sebasti�o (associados a momentos epid�micos), que eram frequentemente "acionados" nessa cultura religiosa. A igreja chamava para ladainhas. As pessoas n�o iam para o cemit�rio com medo da gripe, mas pegavam a gripe na ladainha.

Ent�o, se houve uma institui��o que aprendeu e evoluiu entre uma pandemia e outra foi a tradicional Igreja Cat�lica Apost�lica Romana?

(Risos) Pois �! Esta aprendeu bastante, pelo que temos visto agora. (O papa Francisco � uma das principais vozes internacionais a favor do isolamento para conter a pandemia do novo coronav�rus).

Como foi essa forma��o da rede de solidariedade que se formou no socorro �s v�timas? Como era isso em um tempo em que as coisas n�o eram t�o simples quanto hoje?

Isso foi uma das coisas que mais me surpreenderam quando eu fiz a pesquisa. Como no caso da pandemia (de COVID-19), a resposta veio por essa rede, por esse grupo de pessoas que se organizavam, que circulavam pela cidade, que iam visitar os pobres. �s vezes, as pessoas tinham em casa cinco pessoas doentes e n�o tinha ningu�m para poder fazer uma compra, por exemplo. Ent�o h� distribui��o de p�o, de sopa, circula��o de indiv�duos para levar medicamentos. E isso tem a ver com a pr�pria forma de organiza��o da sa�de no pa�s, que at� os anos 1920 dizia pouco respeito ao poder p�blico. O poder p�blico agia com rela��o � sa�de em momentos como esses, em que havia amea�a de crise social. As autoridades encarregavam comiss�es m�dicas, distribu�am rem�dios, mas a sa�de era muito mais uma quest�o da vida privada. Quem tinha recurso, contratava m�dicos e se tratava em casa. E a popula��o que n�o tinha nada precisou se valer da caridade, as Santas Casas, as associa��es de trabalhadores que se organizavam para cobrir esta lacuna.

"Para uma boa parte da popula��o, estar em uma cidade constru�da conforme modelos do higienismo e do urbanismo, poderia significar que BH sofreria menos. E isso n�o aconteceu"

Voc� mencionou a rea��o em comum, em um primeiro momento, de autoridades daquela �poca com a gripe espanhola com as de hoje, na pandemia do coronav�rus. De que maneira a gente pode olhar para o passado para ajudar a gente a compreender este presente e apontar caminhos para o futuro?

H� um conceito chamado dramaturgia das epidemias, criado por um estudioso americano chamado Charles Rosenberg. Ele de dedicou � compreens�o de tr�s epidemias de c�lera nos Estados Unidos, em tr�s momentos diferentes no decorrer do s�culo 19. E ele mostra como a sociedade americana se transforma a forma como ela reconhece, percebe e reage � doen�a. E recorrendo � ampla literatura que h� sobre as epidemias no mundo, prop�e essa ideia de que h� uma dramaturgia comum: primeiro a nega��o, "estamos no controle, isso n�o nos amea�a, n�o vai evoluir", no temor de reconhecer a presen�a do mal, que a epidemia � sempre percebida como o mal, uma peste que vir� e arrasar� a sociedade. O segundo momento � o momento em que se come�am a buscar os culpados. "Temos um problema, mas de quem � a culpa?". Como aquela senhora (flagrada em epis�dio xen�fobo registrado em v�deo de celular) no metr�, acusando uma pessoa oriental de ter trazido o coronav�rus para o Brasil. Traduz isso. A culpa, a epidemia sempre vem do outro, vem de fora, nunca da nossa sociedade, sempre algo estrangeiro. As pessoas canalizam ent�o o �dio delas desta forma. Na pandemia de 1918, t�nhamos a ideia de que a pandemia era veneno dispersado por alem�es em submarinos, para alterar o cen�rio da guerra. Tinha gente que dizia que o tanto de bombas lan�adas no grande conflito teria alterado a atmosfera e favorecido o surgimento daquela doen�a. O terceiro momento � aquele em que � preciso se organizar para fazer frente � doen�a, em que se v� a solidariedade e a sociedade atuando. Naquele momento, quando n�o havia a quest�o da sa�de efetivamente provida pelo estado, esteve totalmente na m�o da sociedade. Como a Associa��o S�o Vicente de Paulo, ou comerciantes doando mercadorias e ajudando a popula��o mais necessitada a enfrentar este momento de desestrutura��o daquela sociedade naquele per�odo. Por fim, resta esse olhar retrospectivo, depois que a coisa come�a a se assentar, na reflex�o: O que isso transformou?